“閉著眼走,我都知道哪兒是哪兒!”盡管拖著彎曲的雙腿,王水平在懸崖邊上的石窟內轉悠時,腳步依然堅定,這是32年如一日習以為常的自信,也是75歲老人用半輩子時光守護心之所向的信仰。

(資料圖片)

河南省沁陽市神農山深處,海拔約1000米,窄澗谷太平寺石窟就坐落在太行山脈北側的懸崖峭壁上,75歲的王水平老人已經在此獨守了32年。守護的方式很簡單,老人說,自己不懂什么高科技,就是一趟趟轉、一遍遍看。

“走幾步就得歇歇,但是也不能停”

1990年,家住神農山下紫陵村的王水平只有43歲。聽說山上有國寶,他就義務上山了,連他自己都沒想到,這一守,三十多年過去了。

“剛來的時候年輕啊,240斤,壯得很,一只手能抬起一塊碑,地上鋪的一百多斤重的石料都是我一塊一塊從山下背上來的。像這一圈,我轉一趟也就幾分鐘。”坐在洞前的石凳上,老人笑著回憶從前時自豪的神態,與臉上布滿的皺紋和口中掉得只剩一半的牙齒形成鮮明反差。

年輕時可以隨時看、隨時轉,搬移落石、拔除雜草等工作也都可以在一趟趟的往返巡護中完成,但如今,都變得不再容易了。

“腿不行了,走幾步就得歇歇,但是也不能停,有人看管還是好一點的。”因為地處懸崖峭壁,常年不見太陽,加上山中潮濕、早晚溫差大,老人的雙腿因患風濕病而變形,腰椎間盤突出的問題也日益嚴重。

從老人住的小屋到窄洞谷太平寺石窟,只有100米左右的路程,可中間要先經過一段幾乎陡直的臺階,才能來到一處稍微平坦的草地,稍作休息后,還要再爬上一段陡峭的山崖,才能到達石窟的核心位置——千佛洞。

這上上下下的100多個臺階,讓老人的每一步都帶著疼痛,需要借助拐杖才能稍稍緩解。可這100米的必經之路,就是老人職責的起點和終點,也是一路走來,老人發現自己的價值所在。

“前后兩次,一共丟了三個佛頭”

早在1963年,窄澗谷太平寺石窟就被評為第一批河南省級文物保護單位。2013年,又被評為第七批全國重點文物保護單位。

“咱這兒號稱‘小龍門’,你看這墻上的一千七百多尊小佛像,每一尊佛都有佛號都有佛名。” 站在千佛洞內,講起來堪比導游的王水平,眼中散發出傲嬌的光:“全國有那么多個千佛洞,像咱這兒有這么多名字的,可是獨一無二的。”

王水平拿著手電筒,和30多年來的每一次巡護一樣,將這個不足兩平方米的石窟,一處處細細照亮,看著自己守護的這些寶貝升級為國寶,老人覺得,相對于它們,自己的安危都不值得一提。

“前后兩次,一共丟了三個佛頭。”王水平清晰記得,自己親身經歷的兩次佛像被盜的情景。那是1994年,上一任看廟人被盜賊鎖進了小黑屋,直到第二天有游客上山發現他,才把他救出來。看廟人被關的消息傳到王水平耳朵里,他鞋都沒顧得上提,一口氣跑到鎮上派出所報了案。回來一檢查,丟了兩尊佛頭。

第二次發生在王水平下山住院期間。他在醫院里都沒住完一個星期,就接到文物部門的電話:又有一尊佛頭被盜走了。他拔下手上的吊針針頭,又是一口氣跑回山上。看著佛頭被盜走后留下的割痕,很是自責。自那以后,老人就極少再下山了。“一年下一次山,檢查一下身體就趕緊回來。”

即便一直待在山上,沖突也總是無法避免。王水平說,這些年來遇到過一些來搞破壞的。“比如來拓拓片的,都理直氣壯的,有幾回差點打起來。”老人深知這種行為是文物部門不允許的,只要看到有人在洞內待的時間稍微久一些,他就趕緊過去看。“我把墻上拓片的紙給扯下來,年輕的人不愿意,往我身上撲,”可轉過身,老人說還是得堅持,“壞一個就少一個,等到將來,這社會上還能留下多少東西呢?”

“我吃的都是百家飯,感覺也像個要飯的。”

在山上生活,最重要的莫過于一日三餐,可對老人來說,吃喝反而是最不重要的。剛來那些年,老人的食物是住在山下的孩子送來的,送一次能支撐一個星期的生活。

老人說,最常帶上山的就是各種面類,不容易壞還方便儲藏。接點山上流下來的泉水,放一撮面粉,就是一碗最平常的面湯。“我一個老頭兒,能吃飽都中了,有啥可挑的。”說完這句話,老人還補充了一句“這山泉水里富含可多種礦物質,對身體好”后,又哈哈大笑起來。

近些年,窄澗谷太平寺石窟經旅游開發后,游客和香客逐漸增多。看到老人自己在這里守著,偶爾也會有人給他帶些糧食和日用品。“我吃的都是百家飯,感覺也像個要飯的。”老人說,大家爬這么高的山給自己送點面啊油啊,他也不好意思拒絕。這個時候,老人也會拿出少有的小米,稠稠地熬上一鍋小米粥,希望能為大家下山的路途補充些能量。另外,“我也會在心里求佛求菩薩保佑他們一路平安吧。”

“攝像頭能看著文物,那誰來看攝像頭呢?”

對于大家口中的這片福地,王水平有自己的發言權。因為山體天然形成的造型,讓住在山窩里的他免遭暴雨的侵襲,也正因如此,幾十年來不論刮風下雨,老人都沒有閑著的時候:“天晴我走到遠處整整路,下雨我就回來在近處拔拔草,總覺得時間不夠用。”

可更多時候,老人的心是寂寞的。不記得是哪一年,文物部門評先進,給王水平發了個小收音機,從那之后,老人的愛好就再也沒變過。“嘰哩咣鐺壞一個就買一個,再壞一個再買一個。管它里面到底放的啥,我就是聽著收音機里發出的聲響,就好像有人在給我說話。”

在沒有電的半輩子里,一臺臺相繼用壞的收音機陪伴著老人度過了一個個漫長的黑夜。科技發展的今天,即便是有了智能手機,可老人依然保持著聽收音機的唯一愛好。

手機對于老人,除了接打電話,他又發現了新的用途。“看到可疑的人,我就拍下來發給文物部門,你說這是不是也算是一種保護?”

近些年,石窟附近安裝了監控設備,今年年初,老人住的小屋也通了電。當大家都覺得老人終于可以下山歇歇了,可他仍有著自己的執著:“攝像頭能看著文物,那誰來看攝像頭呢?壞人要是上來把攝像頭破壞了可咋辦!”老人說,自己想得很清楚,有生之年,只要還能動,就會在這里繼續守下去。

-

【新視野】 2022年中華棗鄉風情游在新鄭啟幕

頭條 22-09-03

-

世界最資訊丨河南昨日新增本土無癥狀感染者40例

頭條 22-09-03

-

環球熱推薦:何雄會見上海捷氫科技股份有限公司客人

頭條 22-09-03

-

當前頭條:鄭州市突出貢獻高技能人才和技術能手評選開始

頭條 22-09-03

-

天天播報:隔夜歐美·9月3日

頭條 22-09-03

-

環球精選!立方風控鳥·早報(9月3日)

頭條 22-09-03

-

熱點在線丨信陽羅山縣:允許先提取住房公積金再申請貸款

頭條 22-09-02

-

每日精選:快訊!河南兩家企業A股IPO獲批注冊

頭條 22-09-02

-

播報:河南省住建廳聯合省法院執行局召開建筑業企業涉法問題座談會

頭條 22-09-02

-

世界球精選!國家電網宣布,千億大項目!這一跨越三省份的電力“高速公路”,要來了!

頭條 22-09-02

-

全球通訊!明泰鋁業調整定增方案,擬募資額減半至20億元

頭條 22-09-02

-

當前關注:光力科技擬發行4億元可轉債,獲深交所審核通過

頭條 22-09-02

-

焦點信息:立方風控鳥·晚報(9月2日)

頭條 22-09-02

-

【世界播資訊】北交所公布北證50指數編制方案

頭條 22-09-02

-

世界看點:證監會公布2022年期貨公司分類結果,18家獲評AA級 | 名單

頭條 22-09-02

-

世界要聞:行業競爭格局加速分化,地方國資房企發展提速

頭條 22-09-02

-

全球熱訊:河南唯一!新鄭通過全國首批創新型縣(市)驗收

頭條 22-09-02

-

世界觀點:全國21城實施公積金“一人購房全家幫”,多地貸款額度可覆蓋剛需購房

頭條 22-09-02

-

最新資訊:河南省工業和信息化廳原廳長李濤:建議數字經濟學習資本市場運營模式

頭條 22-09-02

-

環球微動態丨解決住房租賃矛盾糾紛,鄭州推行公益律師制度

頭條 22-09-02

-

百事通!飛龍股份成為零跑科技電子水泵供應商,預計銷售收入1.5億元

頭條 22-09-02

-

世界熱文:劉國躍任國家能源投資集團董事長、黨組書記

頭條 22-09-02

-

焦點訊息:數讀“中國辣椒之都”商丘柘城,這些數據蘊藏大亮點

頭條 22-09-02

-

環球熱訊:鄭汴洛濮要建氫走廊!河南力爭2025年氫能產值突破1000億元

頭條 22-09-02

-

環球信息:中國人壽:公司存托股的退市已于9月2日生效

頭條 22-09-02

-

世界快消息!新鄉“十四五”交通規劃出爐,軌道交通、高速、機場、黃河大橋都有提

頭條 22-09-02

-

環球精選!中汽協:預計8月汽車銷量為229.5萬輛,環比下降5.2%

頭條 22-09-02

-

天天實時:北交所融資融券交易細則征求意見:融資買入保證金比例不得低于100%

頭條 22-09-02

-

【熱聞】鄭州至南昌航線復航

頭條 22-09-02

-

天天消息!銀保監會、商務部:開展鐵路運輸單證金融服務,河南等5省市首批試點

頭條 22-09-02

-

信息:民政部公布2022年第二批涉嫌非法社會組織名單,警惕以下8家組織!

頭條 22-09-02

-

世界熱門:快訊!安陽睿恒數控A股IPO通過河南證監局輔導驗收

頭條 22-09-02

-

天天要聞:張學仁:資本市場對數字經濟的發展起到重要推動作用

頭條 22-09-02

-

世界頭條:中信銀行昆明分行2名干部接受審查調查

頭條 22-09-02

-

實時:總投資3.9億元,鄭東新區26所公辦幼兒園集體開園

頭條 22-09-02

-

全球新資訊:注冊資本4.5億!多氟多與賽緯電子成立合資公司,投建六氟磷酸鋰項目

頭條 22-09-02

-

全球快看:南京銀行客服:目前經營運作一切正常,在浙江省只有杭州有網點

頭條 22-09-02

-

全球熱訊:又一“500強”企業下場造車,或將發布全新品牌

頭條 22-09-02

-

全球快消息!中國作協:研究決定不將賈淺淺列入2022年新會員名單

頭條 22-09-02

-

天天訊息:河南農開擬發行15億元私募債獲上交所受理

頭條 22-09-02

-

天天時訊:月月有宣傳 中原信托走進街巷推動金融知識進萬家

頭條 22-09-02

-

當前簡訊:河南兩部門發文開展財政支持中小企業數字化轉型試點工作

頭條 22-09-02

-

世界最新:商丘市委書記李國勝會見騰訊公司副總裁司曉

頭條 22-09-02

-

【全球報資訊】河南昨日新增本土確診病例4例,新增本土無癥狀感染者46例

頭條 22-09-02

-

微頭條丨信陽市人大常委會任免名單

頭條 22-09-02

-

全球信息:影響千億市場!藥品網售新規“靴子”落地,兩大巨頭火速回應

頭條 22-09-02

-

焦點信息:隔夜歐美·9月2日

頭條 22-09-02

-

天天快報!立方風控鳥·早報(9月2日)

頭條 22-09-02

-

速訊:資本力量新消費專場路演舉行,5大項目受40余家投資機構追捧

頭條 22-09-01

-

天天快資訊:京東航空即將起飛

頭條 22-09-01

-

全球今頭條!立方風控鳥·晚報(9月1日)

頭條 22-09-01

-

今日快看!超百家數字藏品平臺齊聚鄭州,第十屆中國創業者大會將于9月下旬舉辦

頭條 22-09-01

-

全球快訊:鄭州市房屋租賃平臺上線“住房租賃資金監管功能”

頭條 22-09-01

-

世界短訊!中央網信辦等四部門:到2025年初步建成數字鄉村標準體系

頭條 22-09-01

-

前沿資訊!中航光電:智能網聯屬于公司近兩年戰略性拓展業務

頭條 22-09-01

- 新資訊:75歲老人獨守石窟32年:每天拄拐往2022-09-03

- 今日觀點!給“天價”月餅戴上緊箍咒!過度2022-09-03

- 全球熱消息:給“天價”月餅戴上緊箍咒!過2022-09-03

- 全球關注:網信辦:網站要在搜索結果中突出2022-09-03

- 全球消息!多次毆打、熱水燙腳…這名虐待812022-09-03

- 世界微頭條丨地化所在嫦娥五號月壤中首次發2022-09-03

- 【世界新視野】技術大牛眼中的腦機接口:進2022-09-03

- 每日時訊!科學家通過外爾反鐵磁體研究揭開2022-09-03

- 邂逅文化藝術,掀起數字藏品浪潮2022-09-03

- 全球報道:【奮斗者 正青春·一線故事】易2022-09-03

- 【新視野】 2022年中華棗鄉風情游在新鄭啟幕2022-09-03

- 當前動態:河南昨日新增本土13+402022-09-03

- 今日熱訊:嫦娥五號月壤研究取得新進展——2022-09-03

- 信息:禁止入山!黑龍江雙鴨山市饒河縣境內2022-09-03

- 速看:9月2日0—24時,重慶市新增本土確診2022-09-03

- 熱點在線丨9月2日0-24時,江西省新增本土無2022-09-03

- 環球實時:9月2日0-24時,浙江11個市報告新2022-09-03

- 今日熱議:四川3州迎來強降雨 緊急轉移5492人2022-09-03

- 當前訊息:【在希望的田野上】國家科技強力2022-09-03

- 全球新資訊:9月2日河南新增本土無癥狀轉確2022-09-03

- 每日資訊:鄭州博物館邀你體驗裸眼3D“獸面2022-09-03

- 全球今頭條!十年來原材料工業增加值年均增2022-09-03

- 全球聚焦:“走在前列,勇立潮頭!” 非凡2022-09-03

- 每日速讀!“跨越數字鴻溝,普及二碼合一”2022-09-03

- 【環球報資訊】目前所知道的關于NASA南希·2022-09-03

- 【快播報】新的DNA研究揭開本地嚙齒動物在2022-09-03

- 即時:研究:單個細胞比科學家們以前認為的2022-09-03

- 世界熱文:農業專家腳踩地毯下玉米地?貴州2022-09-03

- 全球快報:「今日天氣預報」安陽2022年09月02022-09-03

- 【世界聚看點】「今日天氣預報」新鄉2022年2022-09-03

精彩推薦

閱讀排行

- 新資訊:75歲老人獨守石窟32年:每天拄拐往返陡直山路 兩次親歷佛像被盜

- 全球新資訊:9月2日河南新增本土無癥狀轉確診13例,本土無癥狀感染者40例

- 每日資訊:鄭州博物館邀你體驗裸眼3D“獸面紋方鼎”!

- 全球聚焦:“走在前列,勇立潮頭!” 非凡十年看河南——專訪濮陽市委書記楊青玖

- 每日速讀!“跨越數字鴻溝,普及二碼合一”,鄭州公交開展敬老便民服務活動

- 世界看熱訊:大象·今評彈 | 偷食物的外賣員憑什么“騎”到舉報者的頭上

- 全球新消息丨大象·今評彈 | 外賣員報復顧客的全貌為何至今未揭開

- 全球新消息丨神秘三星堆是否證實神話存在?《閃耀吧!中華文明》今晚帶你探究

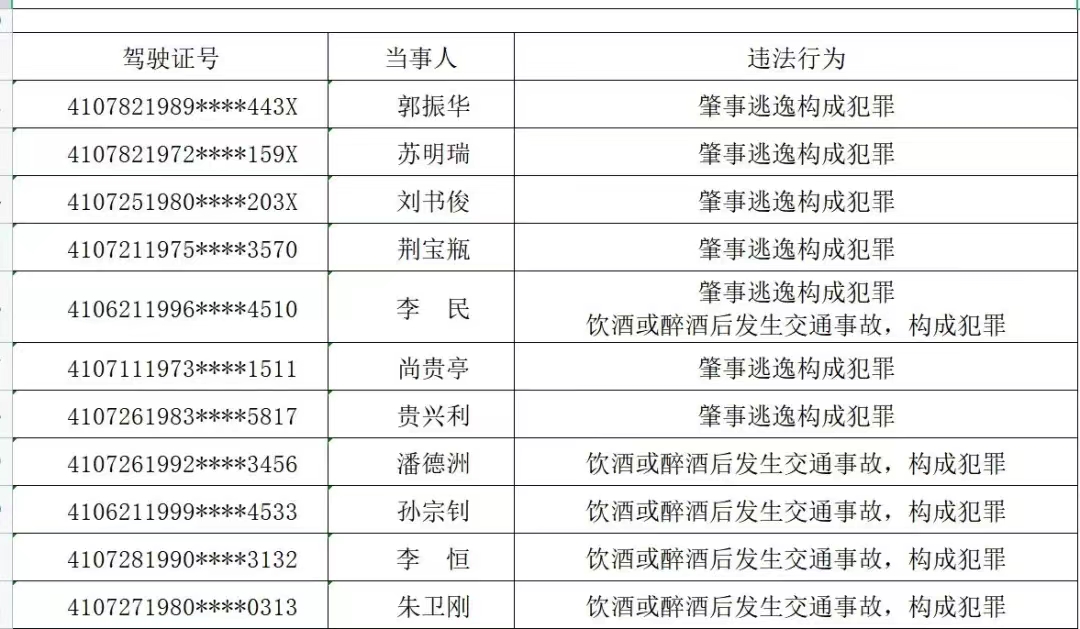

- 環球快資訊:【百日行動】拒絕酒駕進飯店 餐桌筑牢安全線

- 當前播報:卡片雖小用處不少,鄭州社保卡優化升級