由于年齡和專業(yè)技術(shù)差距,50歲以上的大齡務(wù)工者雖然仍是進(jìn)城打零工的主力軍。但比起優(yōu)勢明顯的“后浪”技術(shù)工,仍顯得不太受“待見”。4月20日,身為年過半百的“資深”媒體人,記者深入一線,在宇通路橋下以及劉灣兩個(gè)零工勞務(wù)市場,以大齡打工人的身份,體驗(yàn)等活、找活、干活的零工一日,感受他們的城市艱辛與家庭夢想。

立交橋下的“潮來潮去”

4月20日晨4點(diǎn)50分,天色尚未見亮,鄭州鄭新路與宇通路立交橋下,搶活兒打工的人群早已趕來扎堆。

他們?nèi)齼蓛删墼谝黄鹆奶欤僦幽细鞯夭煌目谝簦劦貌⒉粚P模劢怯喙馐冀K掃視著過往車輛。

一旦有汽車戛然停下,人群便蜂擁而去,將車子圍個(gè)水泄不通,一個(gè)個(gè)伸長了脖頸爭著問,“老板!啥活兒?”“哪兒的活兒?多少錢一天?”“要幾個(gè)人?”“管飯不?”……

討價(jià)還價(jià)的過程極其高效,往往在三五分鐘內(nèi)搞掂。

隨著汽車一輛輛駛來、離去,隨著打工人群的蜂擁、散開,隨著一樁樁勞務(wù)合作的口頭交易完成,上一撥民工離開橋下趕赴工地,下一撥民工趕來翹盼生計(jì)。每一天,從早晨到傍晚,橋下務(wù)工人群如海岸邊不住的潮汐。

天際微微見光,抬頭仍可看到掛著的月亮。從5點(diǎn)到5點(diǎn)30分這個(gè)時(shí)間段,是潮汐涌動(dòng)最厲害的時(shí)候。往往會同時(shí)趕來三四輛車,或轎車、或越野、或商務(wù)、或面包。一陣陣的人聲鼎沸后,便是短暫的空閑。記者大概估算了一下,這里總是駐足著三五十人。

趁著空閑,記者和一位頭戴安全帽、身穿迷彩服、斜挎工具包的中年人聊了起來。對于陌生人的問候,他起初充滿了警惕。

而亮明身份說明來意后,這位面色黝黑的老大哥立時(shí)來了精神,眼里放著光問:“欠工資的事,不是歸你們管嗎?”

為什么“偏愛”打零工

老大哥姓崔,名多福,開封通許人,53歲,在橋下等活打零工近一年時(shí)間。

他說,去年這個(gè)時(shí)候,隨工程隊(duì)在新鄭市龍湖鎮(zhèn)一個(gè)工地干活兒,他們班組負(fù)責(zé)粉墻,老板還欠著他3000多塊錢,至今沒給,“要了都不知道多少遍了,沒有100遍,也得有50遍,天天推,根本見不到人。”

也就是從那個(gè)時(shí)候開始,崔師傅開始自己打零工,“咱這個(gè)年紀(jì),上有老下有小的,想閑也閑不住,又不會別的手藝,不打工干啥。在這兒等活兒最大的好處是工資一天一結(jié),不會欠錢。”

52歲的洛陽宜陽籍的范新亮師傅,也拿自己的欠薪經(jīng)歷,來證實(shí)崔多福大哥所言不虛,“跟著工程隊(duì)干活兒,老板兒總是挑毛病,這不中那不中,就掛著扣工錢,到發(fā)工資的時(shí)候老想辦法躲。在這兒找活兒,只要談好價(jià),干一天算一天。雖說是工作不固定,饑一頓飽一頓的,可心里踏實(shí)。”

正說著,崔多福的老鄉(xiāng)小宋趕了過來,他先問崔師傅工具帶齊沒,然后說“北環(huán)有個(gè)粉墻的活兒,一天200,還差一個(gè)人,我特意先招呼你,馬上就走。”

“走!”崔多福提起工具包就走,走出四五十米,又呼哧呼哧跑回來,對記者說"留個(gè)電話唄。"

崔多福走后,范新亮就感慨:“200塊錢可以了。”

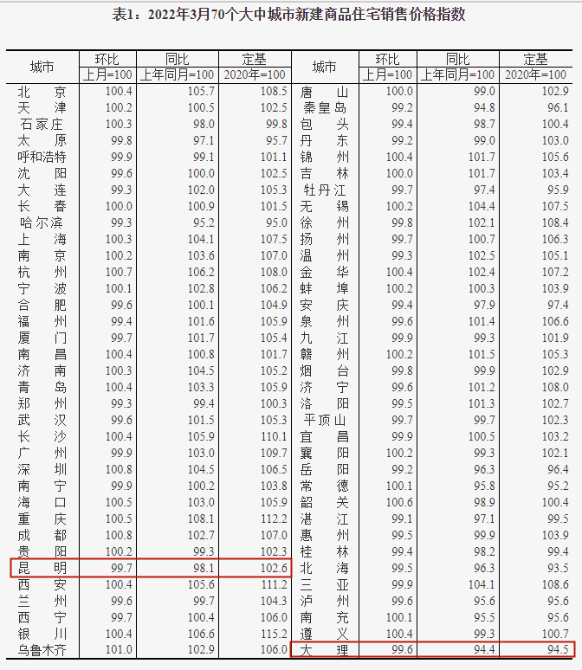

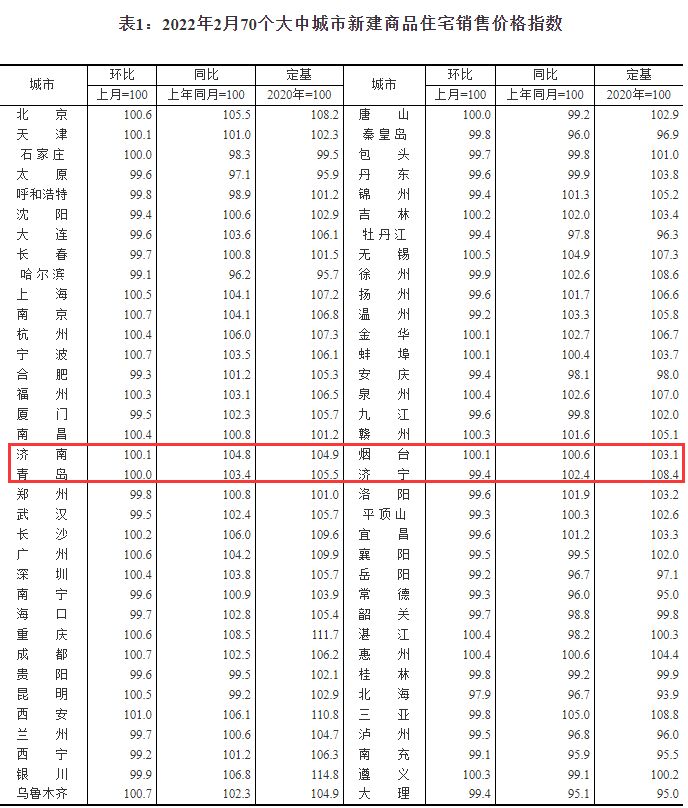

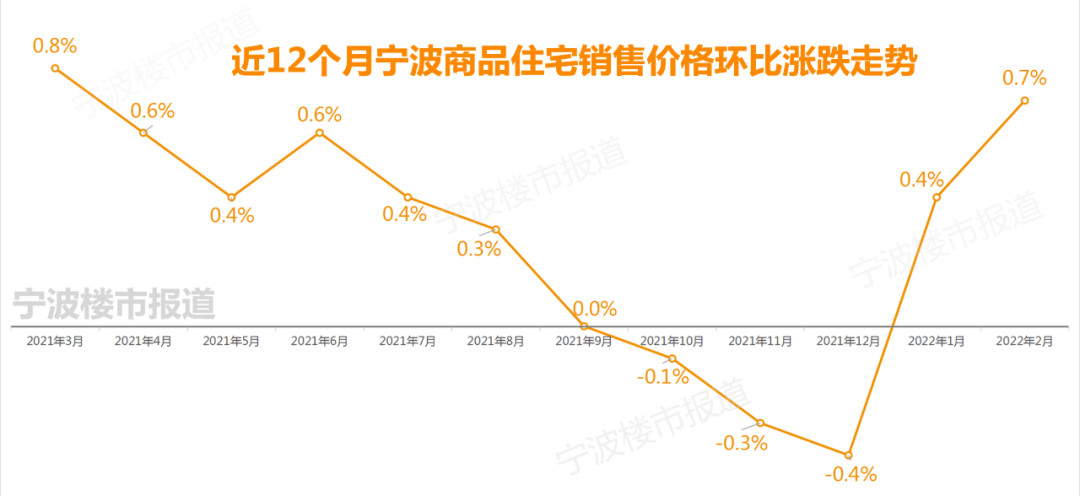

“我把煙都戒了”

按照范師傅的說法,今年的行情比著前些年差得太遠(yuǎn),“工錢下浮了50%甚至60%左右”,范師傅說,他是泥瓦匠,在橋下等活兒打零工已經(jīng)4年了。一年四季除了冬天,其他時(shí)候都是旺季,以前房地產(chǎn)市場紅火,屬于“買方市場”,“活兒多,工人少,好的時(shí)候一天少說能掙個(gè)二百七八甚至300多。現(xiàn)在又是疫情,又加上房地產(chǎn)開工少,找活兒難死了,一天工錢大多是160,最高180。”

范師傅所言的“同比差距”,得到了眾多等活兒民工的附和。

蘭考來的孫師傅也是53歲,他說自家有仨孩子,兩個(gè)還在上學(xué),去年打零工的錢,除了接濟(jì)家里,吃吃喝喝還有結(jié)余。“今年明顯不行,我把煙都戒了。”

說話間,一輛商務(wù)車停在路邊,人們迅即涌了上去。

車上下來一位老板模樣的人,抻著四根指頭比劃,大聲吆喝:“4個(gè)人,抹眼兒,一天160,9個(gè)半小時(shí)。”

人群也對著吆喝:“再添點(diǎn)兒!”“管飯不?”

孫師傅存不住氣,先擠上了車。記者問范新亮師傅為啥不去,范師傅說:“錢太少了,知道啥是‘抹眼兒’不?”

范師傅解釋說,所謂的“眼兒”,是指大樓主體完工后,搭鋼管的地方留下的洞口,“摸眼兒”就是將洞口一個(gè)個(gè)填實(shí)抹平。“這種活兒不僅雜亂,還有危險(xiǎn),以前少了二百四五,根本沒人干。”

男人堆里的女人花

在彌漫著男人汗味的人潮中,屈指可數(shù)的女士,顯得特別扎眼。

40多歲的張女士,來自開封杞縣,早上5點(diǎn)多趕過來,已經(jīng)等了半個(gè)多小時(shí)。

“我們一家子都在這兒找活兒”,張女士說,他老公和兒子都是泥瓦工,已經(jīng)被雇主拉走了。

“女工的工錢一般都比男工低,都是隨家屬干點(diǎn)搬磚、和泥的輕便活兒。”她呵呵笑著說,“工地都不愛用女工,女同志沒勁兒,還不少吃。”

信陽籍的郝女士,緊鄰著馬路崖子擺攤兒賣雞蛋灌餅,每天早上近5點(diǎn)天不亮就出攤兒,7點(diǎn)多轉(zhuǎn)移陣地。因?yàn)樯鈱ο笾饕槍Φ然顑旱拿窆ぃu蛋灌餅的分量很足,價(jià)錢并不高,4塊錢一張。礦泉水一瓶只賣1塊錢。

“這兒生意不中,今天出攤兒到眼前,一個(gè)多小時(shí)才賣了8張餅,一瓶水也沒賣出去。”郝女士說,在這等活兒的民工大多是自備干糧,餓了啃口饃、喝口水,“你沒看見?人人手里都有水杯。”

記者這才注意到,幾乎每個(gè)工人的挎包里,都備著一只廉價(jià)的塑料水杯。

范師傅也不例外,他對記者說,這個(gè)橋下市場每天聚集的,大多是泥工和雜工,技術(shù)含量比較低,工錢也低。而木工和鋼筋工,大都集中在劉灣市場。而范師傅在此攬活兒之所以倔強(qiáng)和挑剔,還有一個(gè)原因,他屬于有證的高級泥瓦工,技術(shù)好。

賣雞蛋灌餅的郝女士也建議記者去劉灣,“這兒人少,都是年齡偏大的雜工,從早到晚最多也就七八百人。劉灣那邊兒技術(shù)工人多,每天上萬人呢。”

六點(diǎn)進(jìn)入“退潮期”

劉灣勞務(wù)市場是河南建筑工人勞務(wù)市場的俗稱,也是鄭州最大的零工人力集散地。

該市場位于鄭新路與豫一路交叉口,距離宇通路橋下市場3公里,開車不到8分鐘。由于疫情原因,去年建成的河南建筑工人勞務(wù)市場早已閉市,勞務(wù)交易又“回歸”到了馬路邊。

早上6點(diǎn)15分,記者趕到劉灣時(shí),勞工潮正處于“退潮”時(shí)段。馬路上散落著大量的塑料袋和一次性塑料杯,延綿近百米長。單單從人去之后留下的垃圾,就能感受到這里的技術(shù)型工人,生活質(zhì)量高于宇通路橋下的力量型工人。

同樣是賣雞蛋灌餅的劉女士,一個(gè)多小時(shí)已經(jīng)賣出了50多張。她指著馬路上的垃圾帶說,“塑料袋是裝餅子和包子的,杯子是盛豆?jié){、八寶粥的。”

緊鄰著雞蛋灌餅攤,是一個(gè)百貨攤位,擺滿了安全帽、電工手套、袖頭、工具包、手鋸等物。攤主張大哥告訴記者,這里和橋下市場的最大不同,是早上5點(diǎn)左右特別扎堆,最高峰達(dá)到七八千人,幾乎占據(jù)了半條馬路,有時(shí)候交警都不得不來維持秩序。而隨著用工單位車輛的陸續(xù)入場,5點(diǎn)半左右就會散去一半。到了6點(diǎn)左右,幾乎所剩無幾。

隨著民工人潮散去,環(huán)衛(wèi)工們開始清掃路面。一輛消毒車在民工呆過的路段,來回低速行駛噴灑藥水進(jìn)行消殺。

年輕人一技傍身底氣足

臨近7點(diǎn),現(xiàn)場只余下20多位等活兒的民工,統(tǒng)一戴著黃色的安全帽。

按照約定俗成的劃分,路口東側(cè)是鋼筋工等活兒的區(qū)域,西側(cè)則是木工的地盤。

33歲的邱治林是周口太康人,得知記者剛從橋下市場過來,有點(diǎn)得意地說:“那里都是掏力人,我們這兒是搞技術(shù)的,不一樣。”

按照邱師傅的說法,沒文化的人就算干一輩子,連圖紙也看不懂,只能掏力氣。而有知識肯學(xué)習(xí)鉆研的人,干個(gè)三五年就能出師,“這一行我都干了10來年了”。

攀談中,記者得知邱師傅身兼兩職,他有自己的商務(wù)車,也有自己的同工種朋友圈子。遇到大生意,他可以承包攬活兒,自己開車帶隊(duì)去工地。而遇不上大生意,或是想歇歇了,就一個(gè)人自由打零工。“遇到大活兒,小包一下,一天能掙個(gè)六七百,不過太操心,責(zé)任也大。自己一個(gè)人干,一天能掙個(gè)不到300塊吧”,邱師傅也感慨今年生意不如往年,“去年一天還能掙個(gè)350 到380左右,今年不中,活兒太少。”

“有活兒就干,沒有就算”“不中了,下午找老鄉(xiāng)喝酒去”……40歲左右的開封杞縣人張師傅和通許人王師傅,和邱師傅一樣,都是木工。

比起宇通路橋下市場年齡偏大的主流務(wù)工群體,一技傍身且不乏知識儲備的年輕務(wù)工者,顯得頗有底氣。

攬到一天200元的鏟灰活兒

“會扎絲不會”“鋼架活兒干過沒”“電焊懂不懂”……

現(xiàn)在沒點(diǎn)技術(shù),真是不敢出門。記者在兩個(gè)市場試圖跟隨務(wù)工大軍體驗(yàn)一把。但面對老板挑人時(shí)的提問,卻是一問三不知,完全白脖。

7點(diǎn)多的時(shí)候,華南城一工地的周老板,開著轎車趕來招工,說是需要兩名提灰鋪地平的工人,主要工作是裝運(yùn)砂灰,活兒比較急,但沒啥技術(shù)含量,一天180元工錢。記者尋思,這活兒能干啊。

由于是技術(shù)工,即便是干力氣活兒,大家對這個(gè)價(jià)錢也不太滿意。經(jīng)過一番討價(jià)還價(jià),最后議定“每人200塊,管午飯。”

一番“死纏”,記者總算擠上了車,一起去的還有新鄉(xiāng)來的工人陳師傅、商丘籍的程師傅。

工地在20公里外的華南城二街,周老板領(lǐng)著記者一行來到工地,跟門衛(wèi)解釋說,工地上原有六七個(gè)工人,因?yàn)楣て诰o,不得不加派人手,臨時(shí)從勞務(wù)市場找了人來。

在門口領(lǐng)了安全帽,掃了健康碼和行程碼,記者一行順利到達(dá)指定地點(diǎn)。

園區(qū)的四層商鋪已基本竣工,只剩下綠化、補(bǔ)墻磚、貼四層地磚等收尾工程。商鋪二三層之間是寬敞的大平臺,記者和陳師傅、程師傅當(dāng)天的主要工作,就是負(fù)責(zé)將砂灰從三層底部的大平臺,提到第四層室內(nèi)。

每幢樓體的平臺上,聚集著10方左右的砂灰堆,一共有16堆。

提灰鋪地平是3到4人一組配合施工,分別負(fù)責(zé)鏟灰進(jìn)桶、提灰上樓、鋪地找平。記者和陳師傅、程師傅還有周老板分在一組。

周老板有個(gè)很“休閑”的名字——周墨,猛一聽還以為是“周末”。老板人很實(shí)在,話不多,搶著上了4層,干起最累也是最危險(xiǎn)的提灰倒灰的活兒。

干了一個(gè)半小時(shí)便汗如雨下

大家不由分說各就各位,甩開了膀子。周老板見記者實(shí)在沒啥經(jīng)驗(yàn),技術(shù)活兒更是一竅不通,便安排記者跟著程師傅,往膠皮桶里鏟灰。

砂灰呈深灰色,比起沙石和水泥較輕,開始鏟的時(shí)候,一點(diǎn)也不覺得累。據(jù)了解這是從發(fā)電廠拉來的爐渣,也屬于輕型建材,用于室內(nèi)下沉式衛(wèi)生間的地面回填。砂灰回填之后,還要接著打上5公分的水泥,才能鋪地磚。

一堆砂灰10方,1方需要裝10桶,10方就是100桶。兩只大號膠皮桶輪流作業(yè),幾乎沒有喘息的空閑。

由于缺乏經(jīng)驗(yàn),記者幾次在吊起的膠皮桶下鏟灰,絲毫沒有注意到頭頂滿載的砂灰重達(dá)兩百多斤,嚇得周老板和程師傅連著喊:“去一邊!去一邊!”

日頭越升越高,陰涼地越來越窄,一個(gè)半小時(shí)過后,砂灰約有提上了五分之一,記者便感覺汗如雨下。尤其是因?yàn)轭^戴著安全帽,嘴上頂口罩,整個(gè)頭和臉熱烘烘的,全部濕完,水澆過一樣。

忍不住用手背擦汗,馬上變成了熊貓,不得不四處找水管沖洗。

努力堅(jiān)持了不到3小時(shí),中間“躺平”了三四次。近11點(diǎn)的時(shí)候,腰酸背痛大汗淋漓實(shí)在吃不住了,扔了鐵锨跑到陰涼地“避暑”,周老板在樓上開玩笑說:“就你這干法,非把老板賠死不可。”

程師傅過來觀察記者的手掌,說“算了,都快起泡了,你還是歇著吧。”

工地項(xiàng)目部有食堂,可以順便搭伙,午飯有鹵面、蓋澆飯,緩過勁兒的記者完全變身“干飯人”。

吃罷飯不休息,轉(zhuǎn)移樓棟繼續(xù)鏟灰、提灰、鋪地平,一天功夫下來,大概能整好一間半房子。

臨近傍晚6點(diǎn)半,天色有了暗下來的意思。一天沒說幾句話,只顧埋頭干活兒的周老板,很爽快地和工人們結(jié)了帳,然后催著記者一行三人趕緊上車。

“我們都是打工的”

從哪接來的,還送到哪去,這是勞務(wù)市場招用臨時(shí)零工不成文的規(guī)矩。

“干體力活兒也得用巧勁兒,架勢得擺對,不能蠻干。”上了車,程師傅還在糾正記者的動(dòng)作。而陳師傅則一口一個(gè)“老板”跟周墨寒暄,希望以后有活兒多多關(guān)照。

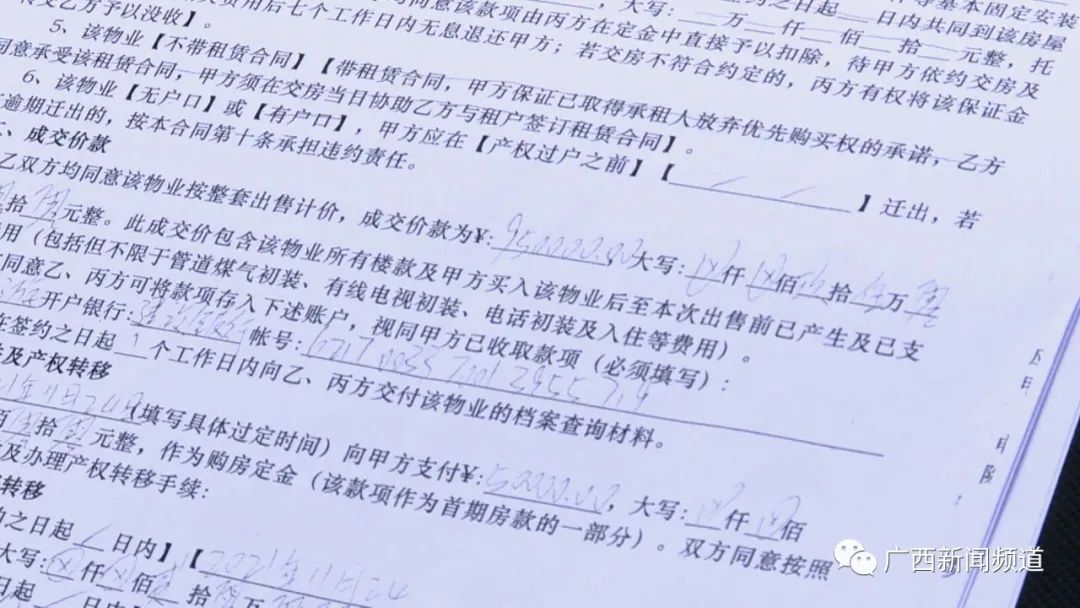

“啥老板呀,我其實(shí)也是打工的。”周老板說,自己身為包工頭,只能算是包工鏈條的第四層,“甲方華南城算是第一層,下一層是建筑商,作為收尾工程的裝飾公司是第三層,我從裝飾公司手里包過來鋪地平的活兒,算是第四層。你看,你們給我打工,我給裝飾公司打工,裝飾公司給建筑商打工,建筑商給開發(fā)商打工,我們都是打工的。”

晚上7點(diǎn)多,夜幕即將合攏。

收工的民工紛紛從四面八方被送回出發(fā)地,劉灣勞務(wù)市場一時(shí)聚集有上千人。程師傅說:“每天早上5點(diǎn)多,每天晚上的6點(diǎn)多,是劉灣最熱鬧的時(shí)候,像趕大集一樣”

民工們?nèi)逡蝗海嗷ゼs談著晚飯的去處,詢問者一天的經(jīng)歷,打聽著不同工地同一工種的價(jià)格行情。或是打個(gè)電話,報(bào)著平安,探問家里老婆孩子的狀況。

夜色越發(fā)暗沉,遠(yuǎn)處零散幽暗的燈光,將民工群體雕刻成撲朔的剪影。每天的清晨和傍晚,這些人起早貪黑,披星戴月,周而復(fù)始。

他們的身后,除了燈火輝煌的城市,除了一座座拔地而起的高樓,還有一個(gè)個(gè)依靠和指望著他們的家庭。

這不禁讓記者想起了《孤勇者》里那句歌詞——“誰說站在光里的才算英雄”。

-

沖上熱搜!A股三大股指均重挫逾5%,近兩千股跌幅超9%

頭條 22-04-25

-

總投資24.3億元,駐馬店15個(gè)棚改項(xiàng)目計(jì)劃公布

頭條 22-04-25

-

招商銀行A股股價(jià)大跌8.64%,4月18日以來市值蒸發(fā)超2000億元

頭條 22-04-25

-

入豫即賦黃碼、兩碼一證!剛剛,河南發(fā)布五一出行提示

頭條 22-04-25

-

安彩高科:子公司光伏玻璃生產(chǎn)線點(diǎn)火

頭條 22-04-25

-

2022年河南省“專精特新”中小企業(yè)開始認(rèn)定,申報(bào)條件公布→

頭條 22-04-25

-

五一假期露營需求大增 相關(guān)民宿預(yù)訂量較去年已猛增4倍

頭條 22-04-25

-

不只“甜蜜蜜”,蜜雪冰城投資雞裝箱炸雞

頭條 22-04-25

-

許昌發(fā)布最新一批人事任免,涉市發(fā)改委、市鄉(xiāng)村振興局等(名單)

頭條 22-04-25

-

菜鳥累計(jì)配送上海保供物資1.5萬噸 天貓超市配送逐步恢復(fù)

頭條 22-04-25

-

河南外貿(mào)單季度進(jìn)出口額首破2000億元

頭條 22-04-25

-

4696件!鄭州法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)白皮書發(fā)布

頭條 22-04-25

-

中國將積極防范輸入性影響 保持物價(jià)繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間

頭條 22-04-25

-

商丘市鐵路投資有限公司擬發(fā)行5億元私募債,獲上交所反饋

頭條 22-04-25

-

A股大盤創(chuàng)22個(gè)月新低!券商股兩度護(hù)盤捍守3000點(diǎn)

頭條 22-04-25

-

河南濮陽縣新增5例新冠病毒陽性病例

頭條 22-04-25

-

4月中旬河南雞蛋價(jià)格持續(xù)走高,豬肉價(jià)格小幅反彈

頭條 22-04-25

-

開門紅!南陽一季度GDP居全省第二位

頭條 22-04-25

-

剛剛!滬指盤中失守3000點(diǎn)

頭條 22-04-25

-

今日12時(shí)起,河南終止省級防汛Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)

頭條 22-04-25

-

何雄會見吉利控股集團(tuán)資深副總裁俞學(xué)良一行

頭條 22-04-25

-

鄭州9家市級投融資公司國有資產(chǎn)總額首破6000億元

頭條 22-04-25

-

龍湖金融島中心區(qū)域冷熱能源站土建完成,計(jì)劃2022年底投運(yùn)

頭條 22-04-25

-

立方風(fēng)控鳥·早報(bào)(4月25日)

頭條 22-04-25

-

上海昨日新增本土確診2472例 新增本土無癥狀感染者16983例

頭條 22-04-25

-

鄭州市一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析暨疫情防控防汛工作會議召開

頭條 22-04-25

-

安陽市發(fā)布通告:主城區(qū)4月25日開展全員核酸檢測

頭條 22-04-24

-

住建部:研究采取更大力度的政策舉措,推動(dòng)釋放內(nèi)需潛力

頭條 22-04-24

-

鄭州新增3例確診病例和5例無癥狀感染者

頭條 22-04-24

-

5890億!教育部、工信部直屬高校公布2022年度預(yù)算

頭條 22-04-24

-

河南省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)座談會成功舉辦

頭條 22-04-24

-

一季度濮陽58個(gè)項(xiàng)目爭取上級資金?44.07億元

頭條 22-04-24

-

又多一層避險(xiǎn)保障 鄭商所就花生、菜油期權(quán)合約公開征求意見

頭條 22-04-24

-

安陽殷都區(qū)對防范區(qū)實(shí)行靜態(tài)管理,開通疫情求助熱線

頭條 22-04-24

-

安陽殷都區(qū)新增2例確診病例、14例無癥狀感染者 活動(dòng)軌跡公布

頭條 22-04-24

-

重磅!鄭州商品房預(yù)售新規(guī):鼓勵(lì)房企現(xiàn)房銷售

頭條 22-04-24

-

近20家銀行參與,聚焦綠色金融!河南線上常態(tài)化銀企對接明天見

頭條 22-04-24

-

新開普一季度凈虧損1802.67萬元

頭條 22-04-24

-

哈爾濱公布首批400個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,年度計(jì)劃投資560億元

頭條 22-04-24

-

四川錦程消費(fèi)金融總裁何德好任職資格,已獲四川銀保監(jiān)局核準(zhǔn)

頭條 22-04-24

-

三門峽市投資集團(tuán)完成發(fā)行8億元中票,利率3.65%

頭條 22-04-24

-

河南將不斷完善優(yōu)化應(yīng)急物資中轉(zhuǎn)站工作預(yù)案

頭條 22-04-24

-

4月23日起,河南省全面啟動(dòng)入豫貨車司乘人員報(bào)備系統(tǒng)

頭條 22-04-24

-

48h核酸陰性、綠碼,貨車直接放行!河南出臺“保通促穩(wěn)十六條”

頭條 22-04-24

-

海航集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)處置相關(guān)工作順利完成

頭條 22-04-24

- 我們大齡打工人 ①|誰說站在光里的才算英2022-04-25

- 上海:一志愿者倒賣香煙一天賺一萬?已向公2022-04-25

- 開展防汛排澇技能培訓(xùn),提升防御應(yīng)急處置能2022-04-25

- 溫州一汽車城內(nèi)特斯拉連撞數(shù)車,附近商戶稱2022-04-25

- 今日12時(shí)起,河南終止省級防汛Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)2022-04-25

- 2022年五一假期河南高速出行提示來了2022-04-25

- 溫州一汽車城內(nèi)特斯拉連撞數(shù)車,附近商戶稱2022-04-25

- @鄭州市民 這有一份五一出行交通指南請查收2022-04-25

- 五一期間鄭州共13處路段施工,5月7日限行32022-04-25

- “朱諾號”傳回新畫面:木衛(wèi)三在木星上形成2022-04-25

- 五一期間鄭州共13處路段施工,5月7日限行32022-04-25

- 《科學(xué)》封面:癌細(xì)胞高清生死實(shí)錄 或促進(jìn)2022-04-25

- 哈勃太空望遠(yuǎn)鏡捕捉到GAMA 526784超稀疏星2022-04-25

- 華人科學(xué)家把氫燃料電池成本打下來了 新催2022-04-25

- 香港中文大學(xué)研究:1.5億年前小型翼龍已能2022-04-25

- 瑞承家辦:為超高凈值家庭守護(hù)利益,使財(cái)富2022-04-25

- 環(huán)球時(shí)報(bào)記者今日多路探訪:北京的保供能力2022-04-25

- 明日陣風(fēng)可達(dá)7、8級 北京發(fā)布大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警2022-04-25

- 北京朝陽管控區(qū)非必要商業(yè)已停業(yè)2022-04-25

- 北京:首都防控壓力持續(xù)增大,請廣大市民從2022-04-25

- 北京新增29例本土確診病例,分布在六個(gè)區(qū)2022-04-25

- 4月24日16時(shí)至25日16時(shí) 北京朝陽新增20例2022-04-25

- 4月22日以來北京累計(jì)報(bào)告70例感染者,分布2022-04-25

- 北京市全力提供物資保障 多家超市肉禽蛋奶2022-04-25

- 北京新增兩起因聚餐引發(fā)的聚集性疫情2022-04-25

- 甘肅省內(nèi)各機(jī)場全面展開航線航班恢復(fù)工作2022-04-25

- 北京疾控公布部分感染者基因測序結(jié)果,初步2022-04-25

- 注意!上海剛剛發(fā)布冰雹黃色預(yù)警,大風(fēng)預(yù)警2022-04-25

- 鄭州啟動(dòng)年度職工醫(yī)保繳費(fèi)工資集中申報(bào)2022-04-25

- 五一假期高速公路免費(fèi)!鄭州市三環(huán)以內(nèi)機(jī)動(dòng)2022-04-25

精彩推薦

閱讀排行

- 我們大齡打工人 ①|誰說站在光里的才算英雄 大象新聞五旬記者體驗(yàn)零工一日

- 上海:一志愿者倒賣香煙一天賺一萬?已向公安通報(bào)調(diào)查

- 開展防汛排澇技能培訓(xùn),提升防御應(yīng)急處置能力

- 溫州一汽車城內(nèi)特斯拉連撞數(shù)車,附近商戶稱駕駛員掛錯(cuò)擋位

- 今日12時(shí)起,河南終止省級防汛Ⅳ級應(yīng)急響應(yīng)

- 2022年五一假期河南高速出行提示來了

- 溫州一汽車城內(nèi)特斯拉連撞數(shù)車,附近商戶稱駕駛員掛錯(cuò)擋位

- @鄭州市民 這有一份五一出行交通指南請查收

- 五一期間鄭州共13處路段施工,5月7日限行3和8,假期高峰時(shí)段、路段已梳理好

- 五一期間鄭州共13處路段施工,5月7日限行3和8,假期高峰時(shí)段、路段已梳理好