編者按:行走河南,讀懂中國。

在河南,在鄭州,有不少非物質文化遺產(簡稱非遺),這些優秀的傳統文化,不但構成了中華民族深厚的文化內涵,也承載著中華民族的文化淵源和內在文化基因。非遺,誕生于農耕文明。隨著城鎮化的突飛猛進,部分非遺正在失去傳承的空間。在不可逆的城鎮化過程中,這些非遺的現狀如何?它們如何應對、適應這個過程?在城鎮化的必然潮流中,這些非遺人也自然將成為都市人。如何讓非遺在都市中生存、發展,非遺人如何與都市完美融合,扎根下來,煥發新的生命?

為此,大象新聞聯合鄭州市非物質文化遺產保護中心,梳理鄭州非遺人,推出系列報道“都市非遺人”,揭秘都市非遺人的現狀,困境,所面臨的機遇,著眼于今后的傳承弘揚,為非遺發聲,為文化續脈。

“都市非遺人,不一定必須是非遺傳承人,也可以是非遺推廣人,可以把非遺項目推廣到年輕人中去,到全社會去,到海外去。這更有利于非遺在都市中生存和發展。”

鈞瓷,宋代的五大名瓷之一,“入窯一色,出窯萬彩”。2003年07月29日,原國家質檢總局批準對“鈞瓷”實施地理標志產品保護。2008年,鈞瓷燒制技藝入選國家非物質文化遺產名錄。然而,這項流傳了一千多年的技藝,在與現代生活相融合的過程中一度停滯不前,其產業化道路也并非一帆風順。在鈞瓷轉型發展過程中,從主政領導到普通從業者,他們都是鈞瓷的推廣者。在大家的共同努力下,這只“王謝堂前燕”最終“飛入尋常百姓家”。

鈞瓷轉型,從一把壺開始

“鈞瓷(燒制技藝)是國家級非遺,它有一段時間發展面臨困惑,鈞瓷的改變是從中原壺開始的。可以說從那時候起,我就投身到非遺的推廣當中了。”3月15日,馮晨提起自己的非遺推廣人身份,當仁不讓。

馮晨說,因為家庭的因素,從小他就對鈞瓷很有感情。機緣巧合,他一直與中原壺的主要推動者,河南工藝美術行業協會有著密切的聯系,對鈞瓷的產業轉型不僅了如指掌,而且積極加入到這場轉型當中。

鈞瓷,始于唐,盛于宋,是中國古代五大名瓷之一,是中國陶瓷藝術史上的一個重要符號,其“入窯一色,出窯萬彩”的藝術特點更是令人稱奇。然而,在很長一段時間里,鈞瓷的發展進入瓶頸期,只做擺件和大件,難以融入大眾生活當中。

“你想想,那么大一個東西,擺在家里,過幾天落一層灰,還得擦,費時費力,光說擺出來好看,看兩眼還行,新鮮幾天之后也就熟視無睹了。鈞瓷只做藝術品,就成了擺設。任何一種技藝、一種產品脫離了大眾生活,都只會越走越窄。”馮晨說,這就是鈞瓷當時面臨的狀況。

2011年9月,在多次到神垕考察后,時任省委書記托人給鈞瓷燒制技藝國家級非遺傳承人孔相卿,送了一套名為“七碗新茶”的景德鎮茶具,由一壺一注一盞和七只小杯組成,以唐代詩人盧仝的《七碗茶》歌命名。盧仝與茶圣陸羽齊名,被稱為茶仙,河南濟源人。江西景德鎮瓷器能做茶具,還以河南人盧仝的詩歌來命名,河南的鈞瓷呢?

“他是鈞瓷的代表人物,省委書記卻送給他一套景德鎮的瓷器,你品品這個味。”馮晨說。孔相卿就找到省工藝美術行業協會,大家一致認為,這是省委書記在為鈞瓷點明出路,不能光做大件,也要做小件,小件要做成大文章,讓鈞瓷走進千家萬戶。

以此為契機,孔相卿制出了鈞瓷茶具,并起名為中原壺。讓茶具成為鈞瓷實用化的載體,借以帶動產業發展,鈞瓷轉型,從此開始。

茶具讓鈞瓷飛入尋常百姓家

馮晨說,中原壺的提出,讓他看到了一片藍海。他當機立斷,從原單位辭職,投入鈞瓷茶具研發生產。鈞瓷生產自古有“七十二道工序”之說,生產工藝復雜。原材料加工、造型設計、拉坯、修坯、成形、素燒……鈞瓷生產工序多,燒制不易。無論哪道工序稍有不慎,小小的差錯就會前功盡棄,這也是鈞瓷珍品率極低的原因。

“自己設計茶具,要求靈巧,精致。鈞瓷當時做不了這么薄,鈞瓷一般比較大,比較厚重。”一些老的鈞瓷藝人燒制茶具時只考慮鈞瓷的色澤,設計的茶壺不符合人體工學,拿著不舒服。另外,他們雖然燒制茶具,但對茶性不了解,制出的壺也不方便泡茶。茶具對茶葉的沖泡效果影響很大,綠茶需要什么樣的壺來泡,紅茶需要什么樣的壺來泡,都是不一樣的。根據每一種茶的茶性,馮晨有針對性地設計茶壺,讓茶壺最大性能地發揮茶葉的特點。

馮晨為自己的鈞瓷茶具打造的口號是:鈞瓷無雙,窯變無對,每一件都是孤品。他的作品《以夢為馬 不負韶華》獲第五屆東方茶席大賽茶具設計獎,《流云壺》獲“中原好設計”文創特別獎銅獎, “小珍珠壺(鈞瓷)”“蓋碗(鈞瓷)”“西施壺(鈞瓷)”在第三屆中原壺設計大賽中獲金獎。作品《靜缸》《方圓竹壺》獲國家外觀設計專利證書。這讓馮晨的鈞瓷茶具大受歡迎。他推出的鈞瓷作品被多國駐華大使以及國內文化屆人士收藏,并多次參加重要展示活動。

2020年,在第十三屆海峽兩岸(廈門)文博會上,國家文旅部產業司司長高政到河南展廳參觀,看了馮晨的鈞瓷非遺項目茶具成果展,給予高度評價。高司長說:“小器皿,大產業。”

馮晨說,這才是鈞瓷該走的路,也是對非遺最好的推廣。

“整個神垕鎮,有三分之一甚至更大比例的窯以燒制茶具為主,如果不燒制茶具,有很多窯早就倒閉了。現在的窯,靠大作品出名,靠茶具賺錢。”馮晨說。

截止到2017年,禹州市鈞瓷生產企業186家,其中規模以上企業39家,年產量220萬件(套),年產值24億元,從業人員達2.8萬人。

號召年輕人喝茶,推廣非遺生活

“水為茶之母,器為茶之父。”好水好器,才能出好茶。然而,僅有好水好器,是不夠的,馮晨說,一杯好茶,還需要好的心態,好的生活方式。他目前正在竭力推廣的就是鈞瓷生活化,生活藝術化,“讓好器(鈞瓷)走進生活,讓生活跟非遺連接。”

2013年,馮晨到北京參加了“青年茶人計劃”,這個活動的目的是讓年輕人有秩序喝茶。回來之后,他開始在省里搞青年茶生活運動,“號召大家感受琴棋書畫詩酒茶,感受傳統文化,更好地宣傳茶文化。”這種喝茶,不是為了炫耀,而是為了倡導年輕人追求一種新的、健康的生活方式。

馮晨說,青年茶生活運動集合了一群時尚的80后、90后乃至00后,然后用不同的方式、方法推廣茶具、茶文化。自2016年起,馮晨通過青年茶生活方式組織大小公益活動上百次,活動參與人數5萬余人次。馮晨說,像四季茶會,通過茶生活的美學方式,把茶、茶具、茶道、香道等中國傳統文化,直觀切近地呈現給年輕人,引導更多的年輕人進入美麗的傳統文化領域,借此讓年輕人了解相關的歷史文化,并傳承下去。

不同于一般的非遺傳承人只會生產產品,馮晨不僅設計生產鈞瓷茶具,還銷售茶具,茶,提供茶空間,茶生活,已經形成了一個完整的閉合式鏈條,這讓他的客戶黏合度很高,“我的客戶,小的只有3歲,來體驗茶藝。客戶年輕人居多,一般都是中產以上,文化層次上來看,大部分讀過大學,文化程度比較高。”

馮晨的店與一般的喝茶的地方不一樣,因為倡導的是健康的生活方式,店里不允許打牌賭博,沒有麻將機。來店里消費,不允許抽煙,不允許喝酒。憋不住想抽煙的,對不起,請出去到外面抽。

“我現在其實是一個非遺生活美學的提供商,以茶為主,還有香道、插花等多種非遺項目的體驗,提倡的是更高雅更有傳統文化內涵的美學生活。”馮晨說,非遺要在都市生存,就必須有人來推廣非遺生活方式,希望更多的人能感受非遺生活,體驗非遺之美。

專家點評

河南省文化藝術研究院非遺理論部主任葛磊:

馮晨不是非遺傳承人,他是一位鈞瓷產品設計和銷售者,也是一位非遺生活方式的推動者。陶瓷自創燒以來,實用性一直占主導地位,鈞瓷也不例外,這一點從傳世的鈞瓷實物即可看出。但過去一段時間,受其他瓷種以及新材料的沖擊,鈞瓷走上了以觀賞器為主的道路,這既是時代的造就,但也可以說是一種無奈之舉。如今鈞瓷重新走入現代生活,與其說是創新,不如說更是一種回歸。

馮晨是鈞瓷回歸生活的參與者和親歷者,他的案例具有一定的啟發意義:從產品上講,工藝要走入現代生活,鈞瓷不僅能燒擺件,更要多多開發茶器、餐器、酒器等;從受眾上講,要緊緊抓住年輕人這一群體,產品和活動要嘗試時尚化的一種表達;從渠道上講,要有一個恰當的展示平臺和空間,同一件鈞瓷作品,放在地攤上和放在一個雅致的空間內,觀感有云泥之別;從推廣上講,不僅僅要推廣產品,更要創造以這種產品為核心的生活方式,正如他自己的定位——“非遺生活美學提供商”。

-

河南昨日新增本土確診病例3例,本土無癥狀感染者10例

頭條 22-03-26

-

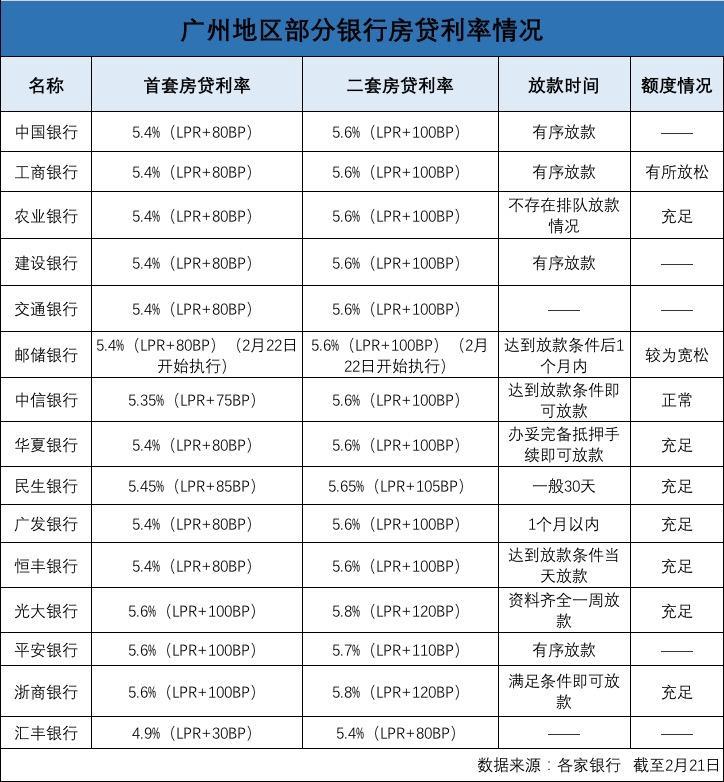

降了!武漢下調房貸利率,首套房降至5.2%

頭條 22-03-26

-

國家衛建委:昨日新增本土確診病例1280例 本土無癥狀感染者4320例

頭條 22-03-26

-

鄭州市召開經濟運行視頻調度會

頭條 22-03-26

-

隔夜歐美·3月26日

頭條 22-03-26

-

立方風控鳥·早報(3月26日)

頭條 22-03-26

-

鄭州發布52號通告:對滎陽市部分區域實行分類管理

頭條 22-03-25

-

立方風控鳥·晚報(3月25日)

頭條 22-03-25

-

中原再擔保集團總經理劉向東帶隊赴建行河南省分行,交流這些內容

頭條 22-03-25

-

網易云音樂2021年凈虧損超10億,月活躍用戶僅增長1.2%

頭條 22-03-25

-

漯河臨潁最新通報:新增1例確診病例和4例無癥狀感染者

頭條 22-03-25

-

河南省委財經委員會召開第五次會議

頭條 22-03-25

-

河南食品企業布局預制菜,掘金第二增長曲線 | 豫見預制菜③

頭條 22-03-25

-

中原證券2021年派發現金紅利占當年可供分配凈利潤的50.36%

頭條 22-03-25

-

實施數字經濟重大項目1000個!今年河南數字化轉型這樣干

頭條 22-03-25

-

業績不夠 賣房來湊 A股又現賣房“回血”

頭條 22-03-25

-

中原證券:2021年凈利同比增392% 擬10派0.21元

頭條 22-03-25

-

中信重工2021年凈利2.27億元,同比增長16.13%

頭條 22-03-25

-

上交所發布存托憑證上市交易新規!個人投資者需符合這些條件

頭條 22-03-25

-

美團在上年產生144億筆外賣訂單,相當于國內人均下單10次

頭條 22-03-25

-

光大銀行:2021年凈利同比增14.73%,擬10派2.01元

頭條 22-03-25

-

中原環保2021年凈利潤5.09億元,同比增長2.54%

頭條 22-03-25

-

快訊!力量鉆石擬定增募資不超40億元

頭條 22-03-25

-

轉讓底價109.97億!江西方大鋼鐵擬參拍安鋼集團80%股權

頭條 22-03-25

-

河南焦作新增1例確診、7例無癥狀

頭條 22-03-25

-

盛光祖配合審查調查!

頭條 22-03-25

-

東航事故應急處置指揮部:從未放棄找尋幸存者的努力

頭條 22-03-25

-

京東物流雙管齊下擬募資約70億元,資金將用于并購等事項

頭條 22-03-25

-

新華保險連續六年獲惠譽財務實力評級A級

頭條 22-03-25

-

洛陽鉬業完成發行7億元超短融,利率2.55%

頭條 22-03-25

-

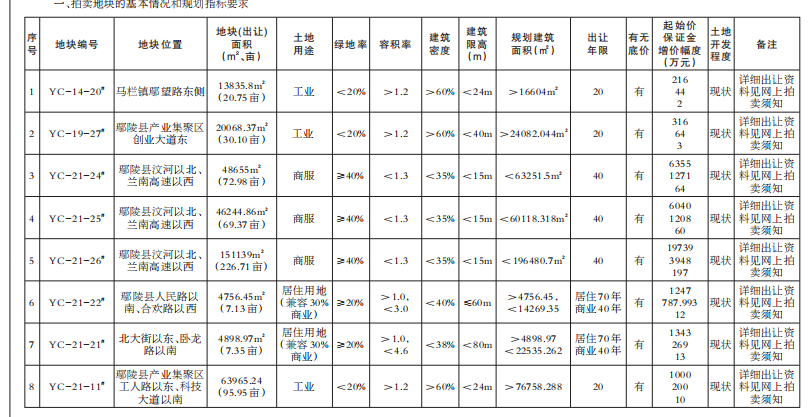

河南64個專項債項目通過二審,計劃發債總額118.86億元 | 附項目名單

頭條 22-03-25

-

鄭州市新增1例新冠肺炎無癥狀感染者 活動軌跡公布

頭條 22-03-25

-

安陽市湯陰縣發現1例新冠肺炎無癥狀感染者

頭條 22-03-25

-

川航一貨機起飛后出現機械故障已安全返航落地

頭條 22-03-25

-

26日零時起暫停新冠病毒疫苗接種!信陽發布通告

頭條 22-03-25

-

如何應對理財首次凈值考驗?繼光大之后,又一銀行理財子公司自掏腰包跟進增持

頭條 22-03-25

-

五洋債證券虛假陳述案7億元執行款已執行到位

頭條 22-03-25

-

鄭州路橋建投集團擬發行10億元私募債獲上交所反饋

頭條 22-03-25

-

焦作修武公布6例新增新冠肺炎感染者活動軌跡

頭條 22-03-25

-

豬肉降價、雞蛋漲價,3月中旬河南主要食品價格跌多漲少

頭條 22-03-25

-

美團單車發起“一人騎行減碳一噸”目標,入春后累計減碳2.5萬噸

頭條 22-03-25

-

全國深化農信社改革“第一單”!浙江農村商業聯合銀行創立

頭條 22-03-25

-

河南政法系統發布38項承諾,將金融機構營業場所建設審批權限下放至縣級公安

頭條 22-03-25

-

濮陽6個健身設施補短板項目獲1910萬元中央資金支持 | 名單

頭條 22-03-25

-

世衛組織:全球累計新冠確診病例達474659674例

頭條 22-03-25

-

兩部門明確2022年糧食生產重點工作及一攬子支持政策

頭條 22-03-25

-

總投資約10億元,占地約145畝,鄭州將新增一家小微企業園

頭條 22-03-25

-

剛剛通報!開封市杞縣新增1例確診病例

頭條 22-03-25

-

今年前兩月社會物流總額51.8萬億元,同比增長7.2%

頭條 22-03-25

-

河南:考生因疫情無法參加高考體檢可申請緩檢

頭條 22-03-25

-

國家衛健委:昨日本土新增1301+3489

頭條 22-03-25

-

河南公檢法聯合發布通告:任何企業不得在疫情防控期間哄抬物價

頭條 22-03-25

-

總投資4.24億元,商丘將再建一個生態濕地公園,占地約963畝

頭條 22-03-25

-

吉林省昨日新增1110例本土確診病例和900例本土無癥狀感染者

頭條 22-03-25

-

河南昨日新增本土確診病例10例

頭條 22-03-25

- 都市非遺人⑧ | 鈞瓷從“瓶”到“壺”一2022-03-26

- 甘肅省新增本土確診病例7例,新增本土無癥2022-03-26

- 江蘇四地最新通告2022-03-26

- 3月25日陜西新增1例本土確診病例 新增2例2022-03-26

- 293名支援方艙建設人員返哈 其中有陽性檢出2022-03-26

- 哈爾濱昨日新增本土確診病例8例、無癥狀感2022-03-26

- 冬奧故事 共同講述(體壇觀瀾)2022-03-26

- 專家:抗原檢測結果不能作為新冠肺炎診斷指2022-03-26

- 吉林省提高隔離轉運質量 確保轉運隔離救治2022-03-26

- 鄭州美術館邀您在線 欣賞青年藝術家佳作2022-03-26

- 損傷不可逆!紹興7歲小孩視力僅有0.1,惹禍2022-03-26

- 云南下達30.29億元省級財政銜接推進鄉村振2022-03-26

- 互助養老及養老的真挑戰:失能后誰來長期盡2022-03-26

- 這個《計劃》讓8500多萬人就業有章可循2022-03-26

- 今年河南將造林210萬畝 年底前黃河干流生2022-03-26

- 實時更新|因霧,河南高速這些路段禁止車輛2022-03-26

- 能力作風建設年︱開展人民調解員業務培訓 2022-03-26

- 洛陽市生態環境局欒川分局開展“萬人助萬企2022-03-26

- 河南:推動高校參與企業研發活動2022-03-26

- 機票價格大跳水,熱門目的地賣出白菜價,鄭2022-03-26

- 《自然》重磅:設計蛋白質藥物或許從未如此2022-03-26

- 突破性的地震發現:研究稱以前的風險模型忽2022-03-26

- 湖南省新增本土確診病例1例2022-03-26

- @所有車主!4月這些新變化要注意2022-03-26

- 這一幕淚目!武警官兵在進東航飛行事故現場2022-03-26

- 除封控管控區外 3月28日起南昌其他區域全2022-03-26

- 本輪疫情以來 南京首日實現“零新增”!2022-03-26

- 河北秦皇島新增1例陽性感染者 系公交司機2022-03-26

- 美國軍工復合體大發“戰爭財”2022-03-26

- 蘇州市新增本土無癥狀感染者3例2022-03-26