山東省黃河流域生態保護和高質量發展規劃

中共山東省委、山東省人民政府印發了《山東省黃河流域生態保護和高質量發展規劃》,并發出通知,要求各市各部門結合實際認真貫徹落實。

《山東省黃河流域生態保護和高質量發展規劃》主要內容如下。

目 錄

前 言

第一章 發展背景

第一節 重大意義

第二節 發展優勢

第三節 問題挑戰

第二章 總體要求

第一節 指導思想

第二節 主要原則

第三節 戰略定位

第四節 發展目標

第三章 建設黃河下游綠色生態廊道

第一節 保護修復黃河三角洲

第二節 實施重點區域生態治理

第三節 打造沿黃生態保護帶

第四章 實施環境污染系統治理

第一節 統籌推動水污染治理

第二節 深入開展大氣污染聯防聯控

第三節 切實加強土壤污染綜合治理

第四節 大力推動污染治理一體化

第五章 推進水資源節約集約利用

第一節 系統優化水資源配置

第二節 全面建設節水型社會

第六章 全力保障黃河下游長治久安

第一節 加快完善防洪減災工程體系

第二節 系統提升災害防御應急救援能力

第三節 合理利用黃河岸線資源

第七章 增強科教創新發展動力

第一節 培育創新發展新優勢

第二節 打造國內一流優質教育

第三節 創新完善科教體制機制

第八章 構建特色優勢現代產業體系

第一節 加快實施新舊動能轉換

第二節 深度推進數字賦能

第三節 培育優良產業生態

第九章 在服務構建新發展格局中塑強山東半島城市群龍頭

第一節 加快培育完善內需體系

第二節 優化提升“一群兩心三圈”布局

第三節 推動基礎設施互聯互通

第四節 共建黃河流域合作發展平臺

第五節 主動融入區域重大戰略

第十章 打造鄉村振興齊魯樣板

第一節 建設全國優質糧食和綠色農產品基地

第二節 做優做強鄉村產業

第三節 創新鄉村振興體制機制

第四節 提升人民生活品質

第十一章 保護傳承弘揚黃河文化

第一節 系統保護黃河文化遺產

第二節 打造黃河文化旅游長廊

第三節 推進世界文明交流互鑒

第十二章 打造改革開放先行區

第一節 縱深推進各領域改革

第二節 深度融入共建“一帶一路”

第三節 搭建高能級開放合作平臺

第十三章 推進規劃實施

第一節 加強黨的領導

第二節 完善推進機制

第三節 強化政策支持

第四節 加強督導落實

前 言

黃河是中華民族的母親河。黃河流域生態保護和高質量發展,是 親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略,是事關中華民族偉大復興的千秋大計。黨的十八大以來, 多次考察黃河流域生態保護和經濟社會發展情況,強調要共同抓好大保護,協同推進大治理,著力加強生態保護治理、保障黃河長治久安、促進全流域高質量發展、改善人民群眾生活、保護傳承弘揚黃河文化,讓黃河成為造福人民的幸福河。

黃河滋養了山東大地,孕育了齊魯文化。黃河山東段長628公里,占黃河總長度的11.5%,從東明縣入境,流經菏澤、濟寧、泰安、聊城、濟南、德州、濱州、淄博、東營等9市,在東營市墾利區注入渤海。山東是黃河流域唯一河海交匯區,是下游生態保護和防洪減災的主戰場,在動能轉換、對外開放、文化傳承等領域獨具優勢,生態保護和高質量發展潛力巨大。

“地處黃河下游,工作力爭上游”。為深入貫徹新發展理念,服務構建新發展格局,更好服從服務國家戰略,發揮山東半島城市群龍頭作用,推動黃河流域協同合作、協調發展,展現山東擔當,貢獻山東力量,根據《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》,編制本規劃。

規劃范圍覆蓋山東省全域,重點是黃河干支流流經的9個設區市和相關縣級行政區。規劃期至2030年,分兩個階段推進實施,第一階段為“十四五”時期,即2021年至2025年,第二階段從2026年至2030年。中期展望至2035年,遠期展望至本世紀中葉。本規劃是山東推動黃河流域生態保護和高質量發展的重要指導性文件,是編制專項規劃、制定相關政策、實施重大工程的重要依據。

第一章 發展背景

黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略,為山東省貫徹新發展理念,服務構建新發展格局,拓展發展新空間,厚植發展新優勢,實現高質量發展,提供了前所未有的歷史機遇。

第一節 重大意義

有利于探索形成大河三角洲保護新模式,提升黃河生態系統功能。加強黃河下游生態保護修復和環境綜合治理,完善防洪減災體系,推進水資源節約集約利用,保護黃河三角洲生態安全,提高生物多樣性,維護我國暖溫帶最完整的濕地生態系統。

有利于加快推進新舊動能轉換,培育黃河流域高質量發展增長極。堅決淘汰落后動能,堅決改造提升傳統動能,堅決培育壯大新動能,打造先進制造業高地和新興產業發展策源地,強化新動能引領作用,服務構建新發展格局,輻射帶動黃河流域高質量發展。

有利于發揮山東半島城市群龍頭作用,開創區域協調發展新局面。加快完善快速交通體系,強化城市間分工協作,提升濟南、青島中心城市能級,推動省會、膠東、魯南經濟圈一體化發展,促進全流域中心城市和城市群融合互動,凝聚黃河流域高質量發展動力。

有利于統籌陸海聯動,打造黃河流域對外開放新高地。主動融入國家對外開放大局,充分發揮黃河流域最便捷出海口優勢,放大中國(山東)自由貿易試驗區、中國—上海合作組織地方經貿合作示范區等高能級開放平臺效應,加快構筑東聯日韓、西接亞歐的國際物流大通道,推動形成陸海統籌、內外聯動、東西互濟的對外開放新格局。

有利于保護傳承弘揚齊魯文化,奏響新時代“黃河大合唱”。深化與沿黃地區文化交流合作,保護和挖掘整理黃河文化資源,以黃河文化為引領,統籌推動儒家文化、泰山文化、齊文化、海洋文化、大運河文化、紅色文化、孫子文化等創新融合發展,提升齊魯文化軟實力,促進中華文明和世界文明交流互鑒。

第二節 發展優勢

戰略地位重要。山東是新亞歐大陸橋橋頭堡和東北亞經濟圈重要組成部分,是連接京津冀與長江三角洲地區的橋梁紐帶,是我國由南向北擴大開放、由東向西梯度發展的戰略節點,在黃河流域生態保護和高質量發展、“一帶一路”建設等重大國家戰略格局中具有重要地位。

生態功能突出。山東陸海兼備、河海湖相連,黃河三角洲是我國暖溫帶最完整的濕地生態系統,對維護黃河下游和黃渤海生態安全十分重要。沿黃地區濕地面積120萬公頃,占全省70%;森林面積113萬公頃,占全省40%;擁有國家級、省級自然保護地248個,面積9714平方公里。泰山、沂山等魯中南山地生物多樣性豐富。

資源稟賦良好。山東是國家重要糧倉和農產品生產基地,糧食產量居全國第3位,蔬菜、水果、花生、畜禽產品、水產品等產量居全國前列。礦產資源富集,是全國重要的能源基地。海岸線長3345公里,約占全國六分之一,海域面積15.95萬平方公里,沿海港口年吞吐量達到16億噸。

龍頭作用凸顯。山東半島城市群是黃河流域發展動力格局“五極”之一,地區生產總值、工業總產值、進出口總額等主要經濟指標均居沿黃省區首位,陸海統籌、產業發展、鄉村振興、科教文化等綜合優勢突出,輻射帶動作用明顯。

動能轉換有力。山東是全國唯一的新舊動能轉換綜合試驗區,探索形成了科學有效的動能轉換路徑。“十強”現代優勢產業集群不斷壯大,“四新”經濟占比達到30%,高新技術產業產值占工業總產值比重超過40%,服務業對經濟增長的貢獻率為78.2%,市場主體突破1000萬戶,區域綜合創新能力位居全國前列。

文化底蘊深厚。山東是中華文明重要發祥地之一和儒家文化發源地,擁有曲阜“三孔”、泰山、大運河、齊長城等世界文化遺產,優秀傳統文化得到創造性轉化和創新性發展,尼山世界文明論壇國際影響力日益擴大,是展現黃河文化多樣性的代表區域。

第三節 問題挑戰

生態保護治理任務繁重。黃河三角洲生態脆弱,極易發生退化,入海口近岸海域水質因流域輸入污染影響,存在超標問題。沿黃地區水土流失較為嚴重,水生態環境問題依然突出,礦山地質環境生態修復治理任務艱巨,海水倒灌引起的土壤鹽堿化趨勢尚未得到根本遏制,大氣環境質量需要持續改善,東平湖總磷濃度一直處于達標邊緣。

防洪減災壓力依然較大。黃河下游槽高、灘低、堤根洼,“二級懸河”態勢嚴峻,河道高出兩岸地面4米至6米。河道整治工程不完善,部分引黃涵閘、分洪閘等穿堤建筑物存在病險因素,影響防洪工程安全。東平湖蓄滯洪區安全設施建設滯后。刁口河入海備用流路萎縮、侵占嚴重。干支流岸線資源管理粗放,亂占、亂采、亂堆、亂建問題尚未徹底解決。防洪非工程措施不到位,災害預警能力有待提高。

水資源制約問題突出。資源性缺水和工程性缺水并存,以工程性缺水為主。水資源時空分布不均,人均水資源占有量不足全國的六分之一,沿黃縣(市、區)一般年份缺水量8億立方米。作為我省供水的重要來源,黃河正常年份來水量減少趨勢明顯,隨著生產生活生態用水量需求加大,水資源短缺問題突出。

產業結構層次不高。沿黃地區經濟發展資源型、重化型特征較為明顯,大多處于產業鏈條中低端,產業集中度不高。高端要素資源集聚能力不強,創新發展能力不足,傳統產業轉型升級壓力大,新興產業引領作用不夠,成為制約高質量發展的突出短板。

黃河文化挖掘保護欠缺。對黃河文化缺乏深入系統研究,對其豐富內涵和時代價值挖掘提煉不足,文化遺產保護投入較少,活化利用形式單一,創新創意少。文化旅游融合力度不夠,質量效益亟待提升。

區域發展協同協作不夠。區域一體化內生動力不足,中心城市首位度不高,各地比較優勢發揮不充分,產業發展互補性不強,城鄉融合度不高。流域區域分工協作、高效協同發展機制不完善。

第二章 總體要求

第一節 指導思想

全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入貫徹 關于黃河流域生態保護和高質量發展的重要講話、重要指示精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持以人民為中心的發展思想,堅持穩中求進工作總基調,科學把握新發展階段,堅定貫徹新發展理念,服務構建新發展格局,堅持以深化供給側結構性改革為主線,準確把握重在保護、要在治理的戰略要求,牢牢把握“走在前列、全面開創”目標定位,緊緊圍繞新時代現代化強省建設,統籌推進山水林田湖草沙綜合治理、系統治理、源頭治理,縱深推進新舊動能轉換,著力加強生態環境保護,著力保障黃河長治久安,著力推進水資源節約集約利用,著力推動高質量發展,著力改善人民群眾生活,著力保護傳承弘揚黃河文化,著力推動跨區域交流合作,充分發揮山東半島城市群龍頭作用,打造黃河流域生態保護和高質量發展先行區,在“讓黃河成為造福人民的幸福河”的偉大事業中貢獻山東力量。

第二節 主要原則

堅持生態優先、綠色發展。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,把生態文明建設融入黃河流域生態保護和高質量發展全過程,優化國土空間開發保護格局,實行最嚴格的生態環境保護制度,從過度干預、過度利用向自然修復、休養生息轉變,強化能耗雙控,推動清潔生產,促進綠色低碳循環發展。

堅持量水而行、節水優先。把水資源作為最大的剛性約束,堅持以水定城、以水定地、以水定人、以水定產,加強需水側管理,深化用水制度改革,建設節水型社會,堅決抑制不合理用水需求,用市場手段推動用水方式由粗放低效向節約集約轉變。

堅持發揮優勢、突出特色。立足資源環境承載能力,宜糧則糧、宜農則農、宜工則工、宜商則商,因地施策促進特色產業發展,推動產業結構優化升級,強化中心城市和各類園區支撐能力,走富有區域特色的高質量發展之路。

堅持動能轉換、龍頭引領。持續推進“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”,聚焦打造具有國際核心競爭力的“十強”現代優勢產業集群,加快建設新舊動能轉換綜合試驗區,提升山東半島城市群一體化、現代化、國際化水平,促進高端要素合理流動和高效集聚,更好發揮山東半島城市群龍頭作用。

堅持統籌謀劃、協同推進。共同抓好大保護,協同推進大治理,注重生態保護和高質量發展的系統性、整體性、協同性,強化黃河保護治理的法治保障,建立健全統分結合、協同聯動的工作機制,促進陸海統籌、河海聯動,干支互濟、兩岸協同,產城融合、城鄉一體。

堅持改革創新、開放合作。深化重點領域和關鍵環節改革,建設高標準市場體系,打造市場化法治化國際化一流營商環境,深度融入共建“一帶一路”,構筑高能級開放平臺,高質量開展“雙招雙引”,打造對外開放新高地。

第三節 戰略定位

黃河流域綠色生態大廊道。優化國土空間開發保護布局,創新生態環境保護模式,系統推進污染防治,全面改善生態環境,推動流域綠色發展,加強河口生態保護區管理,建設黃河口國家公園,蹚出大江大河生態文明建設新路徑。

黃河長久安瀾示范區。大力實施河道整治工程,穩定黃河入海流路,推進東平湖、南四湖綜合治理,加快完善防洪非工程措施,提高防洪排澇能力和應急保障水平,防范水之害、破除水之弊、大興水之利、彰顯水之善,打造沿黃地區群眾生命財產安全屏障。

黃河流域科教創新生力軍。堅持創新引領,深入實施科教強省、人才興魯、創新驅動發展戰略,完善科技創新體制機制,加快搭建高能級創新平臺。深入落實立德樹人根本任務,不斷優化教育結構,全面提高教育質量,打造黃河流域人才集聚高地、科技創新策源地。

黃河流域高質量發展增長極。充分發揮山東半島城市群龍頭作用,堅定不移推進新舊動能轉換,加快培育特色優勢現代產業體系,打造黃河流域高質量發展實驗區。

黃河流域改革開放先行區。以市場化改革為核心,以制度性開放為牽引,深度推動共建“一帶一路”,抓住RCEP簽署機遇,強化與沿黃省區交流協作,統籌推進陸海聯動,建設國際互聯互通大通道,打造黃河流域面向日韓、連接亞歐的雙向開放門戶。

黃河流域文化“兩創”大平臺。系統保護黃河文化遺產,深入挖掘黃河文化蘊含的哲學思想、人文精神、價值理念、道德規范,高水平建設儒家文化區,弘揚齊魯優秀文化,推動黃河國家文化公園建設,講好新時代“黃河故事”山東篇章,構筑黃河文化交流傳播陣地,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

第四節 發展目標

到2030年,黃河流域生態保護和高質量發展取得重大進展,基本形成節約資源、保護環境的空間格局和高質量發展的產業體系、生產方式、生活方式,山東半島城市群龍頭作用明顯增強、示范引領作用更加突出。

生態環境質量顯著改善。流域生態保護和修復工程、污染綜合治理工程順利實施,水土流失得到有效控制,生態空間布局不斷優化,主要污染物排放總量持續減少,流域治理水平明顯提升。產業發展規劃、重點項目建設與國家產業政策和能耗雙控目標充分銜接,能源利用效率顯著提高。以達峰目標為引領,二氧化碳排放得到有效控制。黃河三角洲保護成效明顯,河流生態系統不斷完善,黃河口國家公園基本建成。

防洪減災能力顯著增強。黃河入海流路保持穩定,基本控制游蕩性河段河勢,“二級懸河”治理和重點河道綜合整治取得明顯成效,水庫、河道和蓄滯洪區等防洪減災工程更加完善,災害監測預警和防災救災能力大幅提升,現代化防洪減災體系基本建成。

水資源利用效率顯著提高。基本構建起河庫串聯、水系聯網、城鄉結合的供水保障網絡,水資源科學配置和調度機制不斷完善,引黃灌區全部實現農田計量灌溉,節水型社會建設取得明顯成效。

高質量發展水平顯著提升。重點領域改革率先突破,創新發展體制機制系統完善,創新能力創業活力競相迸發,現代產業體系基本建立,新舊動能轉換塑成優勢,以城市群為主的動力系統更加強勁,鄉村振興齊魯樣板全面形成,服務構建新發展格局、推動高質量發展走在前列。

雙向開放格局顯著優化。中國(山東)自由貿易試驗區、中國—上海合作組織地方經貿合作示范區建設成效顯著,中日韓地方經濟合作示范區建設取得突破性進展,國際互聯互通能力進一步增強,陸海統籌開放發展格局基本形成。

黃河文化影響力顯著擴大。黃河國家文化公園基本建成,黃河文化遺產得到有效保護,黃河文化煥發新的生機活力,文明交流互鑒的廣度和深度進一步拓展。

人民生活品質顯著改善。居民收入增長高于經濟增長,基本公共服務均等化水平明顯提高,灘區居民生產生活條件大幅改善,解決相對貧困問題的長效機制更加成熟完善,民生福祉達到新水平,人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著增強。

到2035年,基本建成黃河流域生態保護和高質量發展先行區。生態環境質量和生態服務功能根本改善,生態安全屏障更加牢固,經濟社會發展全面綠色轉型,美麗山東建設目標基本實現。黃河防洪減災能力顯著提升,水資源節約集約利用水平全國領先,能源利用效率大幅提高。建成高水平創新型省份,率先形成現代產業體系。區域協調、陸海統籌、開放合作水平全面提升,建成一批標志性、引領性國際合作平臺。黃河文化大發展大繁榮,基本公共服務實現均等化,人的全面發展、人民共同富裕取得明顯進展。山東半島城市群龍頭作用充分發揮,現代化城市群體系全面塑成。

到本世紀中葉,黃河治理體系和治理能力實現現代化,形成全方位對外開放新格局,建成新時代現代化強省,生態環境優美和諧,發展質量全國領先,率先實現共同富裕,山東黃河流域成為展現“造福人民的幸福河”的亮麗風景線。

第三章 建設黃河下游綠色生態廊道

牢固樹立山水林田湖草生命共同體理念,實行最嚴格的生態環境保護制度,建設以黃河三角洲濕地為主的河口生態保護區,促進黃河下游河道生態功能提升和入海口生態環境改善,實現生態保護與經濟社會協調發展。

第一節 保護修復黃河三角洲

實施黃河三角洲自然保護區修復提升工程。優化調整功能分區,加大黃河三角洲、濱州貝殼堤島等自然保護區修復力度,實施黃河入海口濕地生態修復與水系連通工程、近海水環境與水生態修復工程。對重要生態功能區實行封閉式管理,限制或禁止開發性活動,嚴厲打擊各類違法違規行為。全面落實勘界立標,推進自然保護區確權登記。依法開展清理整治探礦采礦等活動,在確保全省完成耕地保護和永久基本農田劃定任務的基礎上,穩妥推進自然保護區核心保護區耕地退田還林、還草、還濕。開展黃河三角洲濕地與重要鳥類棲息地、濕地聯合申遺。以黃河三角洲國家級自然保護區為主體,整合優化黃河三角洲國家地質公園、黃河口國家森林公園、黃河口生態國家級海洋特別保護區等自然保護地,高水平建設黃河口國家公園。

實施黃河三角洲生態防護治理工程。對黃河三角洲中小河流進行生態修復,推進生態調水和清水溝、刁口河流路生態補水工程,構筑科學合理、循環互濟的水系,促進黃河與自然保護區之間、自然保護區內部濕地之間水系連通,維護濕地、河流生態系統健康。開展河口備用流路運用研究,實施刁口河流路保護與修復,促進生態補水常態化。加強對河流入海口、重點海灣、近岸海域的污染防治,深入開展環境污染綜合整治。加強農田林網和海防林建設,實施引排水溝渠生態化改造、黃河口防護林工程,增強防風固沙能力,遏制土地沙化趨勢。優先采用生態方法,加強鹽堿地綜合治理,實行多水源聯合調度,發展咸淡水安全輪灌補灌技術,建設耐鹽堿植物種質資源庫,推廣耐鹽堿作物種植。實施攔蓄補源、地下水回灌、河口地下水庫建設、地下壩截滲等工程,加大黃河三角洲沿海地區海水入侵防治力度。高標準建設防潮堤體系,推進潮間帶濕地生態整治,加快構筑海岸線自然保護帶。減少油田開采、圍墾養殖、港口航運等經濟活動對濕地生態系統的影響。深入開展洪水、風暴潮、地震海嘯等重大災害及氣候變化對黃河三角洲的潛在影響評估,統籌謀劃防護工程建設,加快完善防護和應急救助體系。

實施黃河三角洲生物多樣性保護工程。加強濕地資源、植被、動物等生物多樣性保護,實施黃河三角洲珍稀瀕危動物保護、極小動植物種群保護等工程。開展鳥類棲息地保護行動,建設東北亞內陸和環西太平洋鳥類遷徙中轉站、越冬地和繁殖地。實施近海水環境與水生態一體化修復,促進以牡蠣礁、魚蝦蟹貝類為重點的物種保護,建設海洋生物綜合保育區。加強黃河三角洲專項特色植物保護、撫育和植被恢復,開展野大豆、羅布麻、天然柳林等封閉式保護管理,推進鹽地堿蓬群落恢復。建立外來物種監測預警防控體系,實施互花米草等外來物種入侵治理行動計劃。

實施智慧黃河三角洲建設工程。統籌運用地面生態系統、環境、氣象、水文、水土保持、海洋等監測站點和衛星遙感,加強數據集成分析和綜合應用,實現空氣、地表水、地下水、海洋、土壤等生態環境質量和污染源監測全覆蓋,及時評估、預警生態環境風險。加強對自然保護區生態系統、植被和珍稀瀕危物種觀測,建立自然保護區生態和資源監測預警體系,建設智慧黃河三角洲監測監管網絡和科研信息服務平臺。

實施黃河三角洲生態系統展示體驗工程。發揮處于河流、海洋、陸地交接帶,淡水與咸水、陸生與水生、天然與人工等典型河口濕地生態系統的綜合優勢,規劃建設數字國家濕地公園和數字世界濕地博物館,統籌布局生態景觀和人文景觀,深入開展生態教育、自然體驗、生態旅游等活動,打造全球著名的濕地生態系統展示體驗目的地。

第二節 實施重點區域生態治理

實施泰沂山區生態保護修復工程。深入推進泰山區域山水林田湖草生態保護修復工程,加大泰沂山區水土保護與水源涵養力度,通過封山育林、人工造林等方式合理配置植物群落,建立生態功能完善、季相變化豐富、具有觀賞價值和泰沂山區植物特色的生態體系,健全生物多樣性監測網絡,保護山地森林生態系統和珍稀瀕危動植物資源。提高水土保持綜合治理能力,強化監督管理,嚴控人為新增水土流失。建設生態清潔型小流域。

實施大汶河—東平湖生態區保護修復工程。完善“治用保”相結合的治污體系,實施生態補水,維持基本生態用水需求,實行人工濕地水質凈化,推進大汶河、瀛汶河、柴汶河、牟汶河、東周水庫、雪野水庫等水體生態修復,修復大汶河沿線生態系統,打造大汶河綠色發展生態長廊。加大東平湖生態綜合整治力度,爭取將東平湖納入國家重點生態功能區范圍,建設沿湖生態隔離帶,推進湖區水生態環境和礦山生態環境保護修復,突出南水北調調蓄樞紐作用,保障東線工程水質安全。加大東平湖“放魚養水”力度,改善湖區水生生物群落組成,增強水體自凈能力。推進徂徠山、蓮花山、三平山等山體科學生態修復。

實施小清河生態區保護修復工程。系統推進流域生態保護、污染源頭削減、入河污染防治、支流達標整治和入海污染控制,以復航工程倒逼污染治理,實施小清河流域水污染綜合治理工程,持續改善小清河流域水環境質量。實施小清河及其支流生態清淤工程,科學開展底泥無害化處置。實施流域生態補水,推進再生水循環利用,保障河道生態水量。保護泉水資源,嚴格控制地下水開采,維護完整的泉水生態系統。加強水體生態修復,在滿足排洪排澇功能的前提下,逐步恢復河道動植物生態多樣性和河口受損生態系統。以小清河源頭濕地、白云湖等為重點,開展退耕還濕、退漁還湖、退耕(養)還澤(灘),實施人工濕地水質凈化工程,確保小清河干流及主要支流水質穩定達標。

實施南四湖生態保護修復治理工程。突出污染防治和生態修復,堅持空間布局與發展功能相統一,優化提升南四湖生態功能和南水北調調蓄樞紐作用。加快濕地自然保護區、濕地公園建設,推進退養還灘、退漁還濕,修復功能退化岸線,建設白馬河、泗河、新薛河等濕地。科學確定南四湖生態水量(水位)。開展南四湖省級自然保護區及周邊區域生態多樣性調查評估。打造高標準環湖生態林帶,提升環湖森林質量。嚴控湖泊網圍養殖,推進以漁凈水、以漁控草、以漁抑藻,合理確定水域養殖規模,修復水域生態環境。開展南四湖流域水環境綜合治理和可持續發展試點。

實施大運河生態保護修復治理工程。加快恢復提升大運河河道和岸線保護、防洪排澇功能。依托自然水系、調蓄工程、人工水系,強化大運河及周邊河湖水利聯系,實施大運河支流河道生態修復工程,統籌實現大運河的生態、防洪、供水、文化、景觀、航運等多種功能。以本地水資源、城鎮再生水等為主,以南水北調、引汶調水等為補充,保持大運河主河道及沿線主要河流基本生態用水。加強植被綠化,建設濱河綠道。加強砂石、煤炭等干散貨運碼頭揚塵治理,配套覆蓋、灑水等抑塵措施。開展沿岸污染綜合治理,減少入河負荷。加嚴港航船舶污染治理標準,提高船舶污染監管和防治水平。

第三節 打造沿黃生態保護帶

實施健康水生態保護工程。堅持自然生態系統完整、物種棲息地連通、保護管理統一,落實生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和生態環境準入清單“三線一單”制度,完善沿黃環境分區管控體系,宜林則林、宜灌則灌、宜草則草。加大黃河干流、支流河道及河口地區水生態保護修復力度,開展小流域水土保持治理。統籌實施沿黃防護林、農田防護林、城鄉綠網、黃泛平原風沙區水土保持治理等生態修復工程。建設沿黃城市森林公園,高水平打造濟南—德州—聊城、濱州—淄博—東營沿黃百里綠色長廊。

開展灘區生態環境綜合整治。統籌黃河灘區生態空間和農業空間,依據新一輪國土空間規劃,推進土地利用結構調整,實施灘區土地綜合整治與生態保護修復工程。因地制宜推進灘區退地還濕,打造灘河林草綜合生態空間,加強灘區水生態空間管控,提升下游河道行洪和滯洪沉沙功能。建設黃河防汛防浪林,嚴禁圍河造田、種植阻水林木及高桿作物,建設耕地、林草、水系、綠帶多位一體的黃河灘區生態涵養帶。以保障防洪安全為前提,兼顧生態建設,合理發展生態農業、綠色養殖業和生態旅游業,嚴格控制農業面源污染。嚴厲打擊亂捕濫獵鳥類、非法開礦采石、挖砂、取土等破壞生態行為,維護灘區生態安全。

完善自然保護地體系。優化整合各類自然保護地,合理定位保護地的主體功能、邊界范圍和保護分區,優化自然保護地空間布局。完善自然保護地管理政策,實現自然保護地統一設置、分級管理、分區管控、嚴格保護,形成以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地管理體系。

綜合治理修復采礦損毀地。加快歷史遺留礦山生態地質環境修復,實施采煤塌陷區綜合治理和廢棄露天礦山生態修復工程,因地制宜建設濟寧—棗莊環湖生態區、泰安(新泰)農光互補治理區、菏澤邊采邊復綜合治理區、濟南—德州土地復墾與城市功能開發治理區。落實《山東省綠色礦山建設管理辦法》,2021年起,新建礦山投產后1年內全部達到綠色礦山要求;2025年年底前,我省大、中、小型礦山的綠色礦山建成率,分別達到90%、80%、70%。

-

保障小麥生產安全!河南省財政下達1億元農業生產發展資金

頭條 22-02-16

-

鄭州市今年安排重點建設項目446個 總投資8857億元

頭條 22-02-16

-

隔夜歐美·2月16日

頭條 22-02-16

-

中部十強地級市出爐,河南4城上榜,看看都有誰

頭條 22-02-16

-

書記市長掛帥,安陽將企業上市工作納入縣區及市直工作考核

頭條 22-02-15

-

“3天在崗、2天居家辦公”,梁建章不反對員工周周享受“小長假”

頭條 22-02-15

-

河南IPO在輔導企業盛源科技:擬開展5000萬元融資租賃業務

頭條 22-02-15

-

河南多家法院召開優化法治化營商環境發布會,透露哪些訊息?

頭條 22-02-15

-

蜜雪冰城開了上百家芙鹿家便利店?獨家回應來了

頭條 22-02-15

-

立方風控鳥·晚報(2月15日)

頭條 22-02-15

-

攪局電商:美團注冊“美團電商”

頭條 22-02-15

-

三六零集團與河南科技大學、洛陽高新區合作簽約

頭條 22-02-15

-

守護冰墩墩的遠大前程 | 立方觀察

頭條 22-02-15

-

三六零聯合體中標周口數字經濟安全產業園,總投資約16億元

頭條 22-02-15

-

河南省財政下達23.89億元推進保障性安居工程建設

頭條 22-02-15

-

@魚友們:4月8日相約鄭州會展中心,解鎖2022中寵展玩樂攻略

頭條 22-02-15

-

挪用資金罪、職務侵占罪如何認定?法院公布典型案例

頭條 22-02-15

-

2022年開封市27家市定重點上市后備企業公布 | 名單

頭條 22-02-15

-

貸款申請總額累計近6.2億元,河南省線上銀企對接活動成效初顯

頭條 22-02-15

-

創歷史新高,中原傳媒2021年盈利9.63億元

頭條 22-02-15

-

資源量超百萬噸!我國科學家在喜馬拉雅發現超大型鋰礦

頭條 22-02-15

-

太龍藥業控股子公司擬3000萬入股一創投基金

頭條 22-02-15

-

特色物流金融服務成體系 鄭州銀行兩款產品引關注

頭條 22-02-15

-

銀保監會進一步規范融資租賃公司非現場監管程序

頭條 22-02-15

-

注冊資本50億!工業富聯再添精密科技子公司,由河南裕展100%控股

頭條 22-02-15

-

泰康人壽2021年理賠年報提示:關愛自己,從一份重疾保險開始

頭條 22-02-15

-

平安銀行擬于近期啟動發行50億元房地產并購主題債

頭條 22-02-15

-

央行開展3000億元MLF操作,量增價平釋放了什么信號?

頭條 22-02-15

-

正月十五賞花燈,洛陽入圍元宵節熱度TOP10城市榜

頭條 22-02-15

-

滎陽城市發展投資集團10億元私募債獲上交所受理

頭條 22-02-15

-

中信銀行鄭州分行:推出50個線上化交易銀行產品支持實體經濟

頭條 22-02-15

-

蔚來汽車科技公司注銷,注冊資本70億

頭條 22-02-15

-

2300億國內債券!房企今年將迎兩輪償債高峰期

頭條 22-02-15

-

鄭州鮮花外賣訂單躋身全國前十,外賣騎手加速返崗

頭條 22-02-15

-

高速、省道、旅游風景道...焦作交通路網建設今年有大動作

頭條 22-02-15

-

惠譽:下調正榮地產評級至“B” 列入負面觀察名單

頭條 22-02-15

-

三部委聯合提醒告誡部分鐵礦石貿易企業:不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格

頭條 22-02-15

-

總投資約653億元,駐馬店55個文旅項目名單公布

頭條 22-02-15

-

教育部:超九成學生在規定時間內完成書面作業

頭條 22-02-15

-

安徽擬發行135.02億地方債,投向73個項目

頭條 22-02-15

-

財政如何支持老舊小區改造?河南省財政廳回答大河財立方記者提問

頭條 22-02-15

-

河南公路窨井蓋總數超八萬個,如何做好日常維護改造?

頭條 22-02-15

-

全國第一!河南百兆以上寬帶用戶占比98.9%

頭條 22-02-15

-

銀保監會批復同意籌建中國漁業互助保險社 初始運營資金5億元

頭條 22-02-15

-

2021年河南共完成城鎮老舊小區改造6065個,完成年度改造任務143.05%

頭條 22-02-15

-

國家發改委今日將組織召開鐵礦石市場平穩運行“提醒告誡會”

頭條 22-02-15

-

河南支持組建仲景實驗室

頭條 22-02-15

-

支付寶2億元成立數字科技新公司

頭條 22-02-15

-

鄭州擬設立200億母基金或創投基金,引入3~5家頭部管理機構

頭條 22-02-15

-

明日起,河南226家景區免門票 | 名單

頭條 22-02-15

-

河南籌措資金1.1億,支持137家景區開展“免門票、促消費”活動

頭條 22-02-15

-

180萬張免費門票邀你來,龍門石窟景區變得很“潮”很“炫”?

頭條 22-02-15

-

駐馬店“十四五”文旅發展規劃公布,提到這些旅游交通重點項目

頭條 22-02-15

-

國家企業技術中心2021年評價結果出爐

頭條 22-02-15

-

國家衛健委:昨日新增本土確診病例40例 29例在遼寧

頭條 22-02-15

- 《山東省黃河流域生態保護和高質量發展規劃2022-02-16

- 交換場地 頂峰相見2022-02-16

- 為他們驕傲!奧運健兒和國旗同框有多燃2022-02-16

- 廣西昨日新增本土確診病例2例 均在百色市2022-02-16

- 廣東昨日新增本土確診病例3例,新增本土無2022-02-16

- 北京冬奧會·16日看點:短道速滑迎收官 齊2022-02-16

- “雙減”后:哪些新措施保障學習質量2022-02-16

- 2021年度個稅匯算3月開始 今起可預約辦稅2022-02-16

- 2月16日濟南高架入口匝道正式分流管控 新2022-02-16

- 太原市確定創建國家衛生城市“時間表” 分2022-02-16

- 深圳:外地小車早晚高峰今起恢復限行 違反2022-02-16

- 《廣州市“無廢城市”建設試點實施方案》發2022-02-16

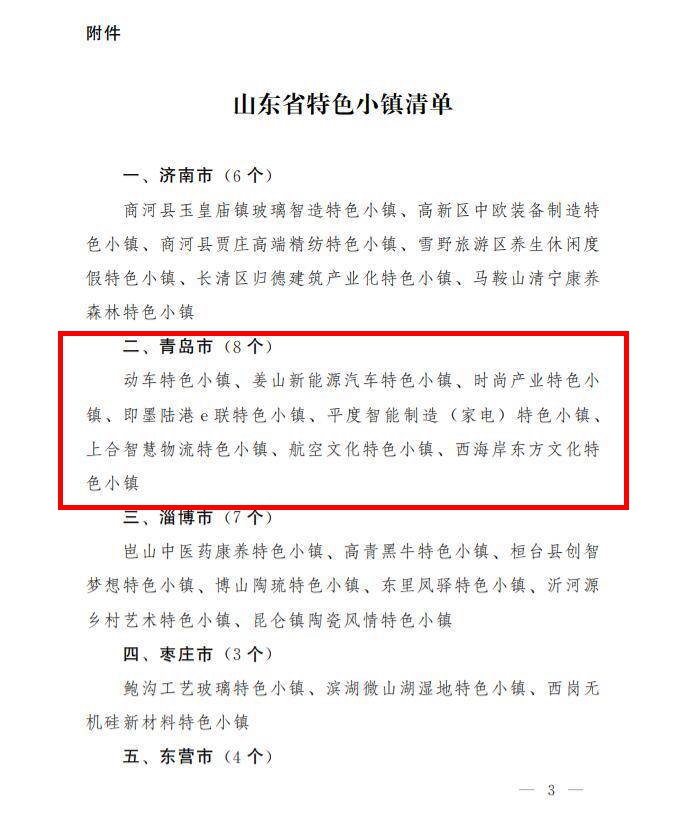

- 山東省特色小鎮清單公布 青島8個小鎮入選2022-02-16

- 提醒!碩士研究生統考成績預計本月21日后公2022-02-16

- 福建:今年高考外語口試將于3月5日開考 為2022-02-16

- 北京市財政科研項目經費“包干制”試點工作2022-02-16

- 北京:落實老年人家庭住房保障優先待遇 擴2022-02-16

- 羅山縣城市管理局助力營商環境新舉措2022-02-16

- 新縣自來水公司“智能水管家”上線 引領用2022-02-16

- 新蔡縣司法局今是司法所:防范非法集資 守2022-02-16

- “真金白銀”讓利于企 增強經濟發展動力2022-02-16

- 新鄉市紅旗區向陽小學:核酸檢測入校園 凝2022-02-16

- 鹿邑:建立協作區制度 提升監督治理效能2022-02-16

- 今起河南226家景區免門票2022-02-16

- 春來萬象新 新年開新局 西平縣蘆廟中心校2022-02-16

- “小小窨井蓋”關乎大民生!2021年河南投入2022-02-16

- 今起免票!226家!2022-02-16

- 注意!今夜至18日,河南全省大部有一次雨雪2022-02-16

- 泌陽縣公安局羊冊派出所對轄區重點場所開展2022-02-16

- 保障小麥生產安全!河南省財政下達1億元農2022-02-16

精彩推薦

閱讀排行

- 《山東省黃河流域生態保護和高質量發展規劃》發布

- 《廣州市“無廢城市”建設試點實施方案》發布 分為三大階段

- 山東省特色小鎮清單公布 青島8個小鎮入選

- 北京市財政科研項目經費“包干制”試點工作方案發布 三類科研項目納入試點

- 北京:落實老年人家庭住房保障優先待遇 擴大企業年金覆蓋范圍

- 海南省發布高新技術企業發展專項和經費管理暫行辦法 2月26日起施行

- 海南自貿港自用生產設備“零關稅”政策調整 “零關稅”商品范圍新增8項商品

- 《安徽省鄉村產業發展規劃》出臺 2025年鄉村產業總產值力爭達2.8萬億元

- 浙江公布2021年度省級重點支持現代產業學院建設名單 21個產業學院入選

- 浙江省推動國土綠化高質量發展 “科學綠化”成為重點方向