(相關資料圖)

(相關資料圖)

7月14日晚間,國際頂級期刊Cell(《細胞》)在線刊發西北農林科技大學植物免疫團隊歷經18年的研究成果——發現了小麥中協助條銹菌感染的“真兇”感病基因,并通過敲除感病基因,使得小麥不易遭受條銹菌的侵染,開辟了抗病小麥育種的新思路和新途徑。

小麥是世界種植最廣泛的禾谷類作物之一,為全球超過25億人口提供主食,是最重要的糧食作物。然而,病蟲害常造成小麥產量重大損失,嚴重威脅著糧食安全。小麥條銹病是氣傳性的真菌病害,具有易傳播流行特性,是小麥頭號重大生物災害,在全世界小麥種植區均有發生。我國一直是發病最重的區域,防治后仍累計損失小麥產量138億公斤,被稱為小麥的“癌癥”,所以條銹病被農業農村部列為一類農作物病害。

小麥條銹病因條銹菌而發病傳播。條銹菌是一種活體營養寄生的真菌,須依賴活體小麥才能生存。植物免疫團隊聚焦小麥條銹菌活體營養寄生特性,挖掘出全球首個被病菌毒性蛋白利用的小麥感病基因TaPsIPK1——編碼胞質類受體蛋白激酶。感病基因負調控小麥的基礎免疫,能夠被條銹菌分泌的毒性蛋白PsSpg1劫持,從細胞質膜釋放進入細胞核,在細胞核操縱轉錄因子TaCBF1,抑制抗性相關基因的轉錄,增強TaPsIPK1的轉錄水平,放大TaPsIPK1介導的感病效應,促進小麥感病。成果系統揭示了PsSpg1-TaPsIPK1-TaCBF1d的磷酸化與轉錄調控級聯途徑介導的感病機制。并利用基因編輯技術精準敲除感病基因,破壞了毒性蛋白和感病基因的識別和互作,實現了小麥對條銹病的廣譜抗性。在大田試驗中,小麥編輯品系在保持作物主要性狀品質的前提下,展現出了高抗條銹病的特點,具有很好的應用潛力。

小麥感病基因的發現及機理研究兼具理論性突破和生產應用價值,是實現種源自主可控,提升種業原始自主創新能力的跨越性突破。其重大意義在于一是植物與病原菌互作領域的重大突破,標志著我國在該領域邁出了一大步,處在了世界領先水平。二是打破了目前小麥主要利用抗病基因育種的傳統思路,豐富了抗病育種可利用的基因類型,開辟小麥生物育種新途徑,為我國現代生物育種和病害綠色防控提供了科技支撐。

(總臺記者 李志 甘志慶)

-

每日熱門:皮海洲:生物谷控股股東違規占資數億 必須斬斷掏空上市公司的黑手

頭條 22-07-15

-

今日訊!銀保監會:銀行業保險業信貸資產質量基本穩定,風險抵補能力整體充足

頭條 22-07-14

-

當前快看:明起5萬元以下先行墊付!村鎮銀行墊付資金來源公布

頭條 22-07-14

-

環球微動態丨廣東華興銀行:不實信息屬于惡意造謠 已向公安機關報案

頭條 22-07-14

-

【世界快播報】立方風控鳥·晚報(7月14日)

頭條 22-07-14

-

【天天聚看點】牧原股份上半年預虧63億元~69億元

頭條 22-07-14

-

【天天新視野】2022年6月份河南省金融運行情況

頭條 22-07-14

-

全球通訊!ST華英:預計上半年凈利潤1.3億元~1.9億元,扭虧為盈

頭條 22-07-14

-

環球熱議:鄭州市鄭東新區5個教育集團“官宣”,計劃三年培育20個教育集團名品牌

頭條 22-07-14

-

天天精選!信陽市政府與豫信電科就設立產業基金等達成共識

頭條 22-07-14

-

世界快看:7月15日至24日!鄭州高新區第二波百貨消費券上線!

頭條 22-07-14

-

環球速看:棕櫚股份3.25億股定增獲證監會批準,擬募資不超過10.79億元

頭條 22-07-14

-

今日熱門!ST林重產能釋放,預計上半年扭虧為盈

頭條 22-07-14

-

每日簡訊:太龍藥業:預計上半年虧損約2600萬元

頭條 22-07-14

-

環球訊息:大增194.2%!黃河旋風上半年預盈7050萬元

頭條 22-07-14

-

今日播報!擬投資74億元,輝縣市將再建一座抽水蓄能電站

頭條 22-07-14

-

全球播報:預盈39.75億~42.16億!洛陽鉬業預計上半年業績大增超過65%

頭條 22-07-14

-

【快播報】神馬股份擬為控股子公司向銀行申請16億元授信提供擔保

頭條 22-07-14

-

焦點觀察:再獲國際資本市場認可,中原資產獲聯合國際“A-”主體信用評級

頭條 22-07-14

-

【天天熱聞】上海銀保監局原黨委書記、局長韓沂被決定逮捕

頭條 22-07-14

-

世界百事通!中糧資本預計二季度環比扭虧,上半年盈利2.5億元~2.9億元

頭條 22-07-14

-

【環球快播報】北玻股份預計上半年盈利增長58.46%至137.68%

頭條 22-07-14

-

每日熱點:創投日報(7月14日)

頭條 22-07-14

-

天天最資訊丨盈利超4億!三全食品預計上半年業績增長45%~60%

頭條 22-07-14

-

全球聚焦:上半年財政收支情況公布,證券交易印花稅同比增長11.3%

頭條 22-07-14

-

全球視點!商務部:鼓勵日用消費品、家電、家居等品牌企業下沉供應鏈

頭條 22-07-14

-

【全球熱聞】鄭州技術交易市場官網上線,技術經理人快來集合

頭條 22-07-14

-

環球快資訊丨從上報到審批72小時,河南這家銀行打造“政策性科創金融速度”

頭條 22-07-14

-

熱訊:大有能源:預計上半年凈利潤同比增加198%-341%

頭條 22-07-14

-

天天熱推薦:國家衛健委:昨日新增本土確診病例86例

頭條 22-07-14

-

環球快消息!江凌會見中信集團董事長朱鶴新 在智能裝備制造、金融等領域拓展合作空間

頭條 22-07-14

-

【新視野】國家統計局:2022年全國夏糧總產量14739萬噸 同比增長1.0%

頭條 22-07-14

-

環球快資訊:總投資超4億元,洛陽市蘭臺學校建設工程初步設計獲批

頭條 22-07-14

-

當前報道:國家統計局:7月上旬生豬價格環比上漲21.9%

頭條 22-07-14

-

環球關注:河南昨日新增本土確診病例1例 新增本土無癥狀感染者29例

頭條 22-07-14

-

環球看點!碧桂園子公司宙華投資擬購買碧桂園地產債券,首期規模不超10億元

頭條 22-07-14

-

訊息:隔夜歐美·7月14日

頭條 22-07-14

-

全球快消息!上半年信托發行不足8100億:投向房地產領域信托資金同比下79.23%

頭條 22-07-14

-

全球快看:中國(鄭州)新零售產業基地掛牌,50個新零售品牌總部類項目落戶金水區

頭條 22-07-14

-

天天短訊!立方風控鳥·早報(7月14日)

頭條 22-07-14

-

當前視訊!3戶央企領導人員職務調整 | 名單

頭條 22-07-14

-

天天熱推薦:何雄會見清華大學黨委研究生工作部客人

頭條 22-07-14

-

全球觀焦點:叫響“鄭州消費”品牌,2022中國(鄭州)新消費產業品牌峰會舉行

頭條 22-07-13

-

熱點聚焦:平遙至洛陽高速納入國家規劃

頭條 22-07-13

-

環球視點!華西證券自營賬戶被限打新6個月

頭條 22-07-13

-

熱點!信通院聯合京東科技發布《城市數字經濟發展實踐白皮書》:鶴壁被列為潛力型城市

頭條 22-07-13

-

世界觀點:立方風控鳥·晚報(7月13日)

頭條 22-07-13

-

天天最資訊丨河南啟動“險資入豫”行動,“十四五”末力爭新增保險資金運用3000億

頭條 22-07-13

-

今日聚焦!上期所、上期能源與馬來西亞衍生產品交易所簽訂諒解備忘錄

頭條 22-07-13

-

當前快報:河南省發改委、國開行聯合發文:推進金融支持基礎設施建設

頭條 22-07-13

-

當前播報:河南新設135個博士后創新實踐基地

頭條 22-07-13

-

天天頭條:惠豐鉆石7月18日A股上市,河南人造鉆石軍團將迎新一輪擴容

頭條 22-07-13

-

焦點信息:鄭州“惠民保”來了!計劃覆蓋全體基本醫保參保人員

頭條 22-07-13

-

全球最新:信陽市市長陳志偉赴深圳東莞惠州中山等市考察招商

頭條 22-07-13

-

世界報道:連續11年,新華保險入圍《財富》中國500強!

頭條 22-07-13

- 環球最新:我國科學家在小麥感條銹病機制及2022-07-15

- 【全球速看料】持續高溫影響全國超9億人!2022-07-15

- 每日熱門:皮海洲:生物谷控股股東違規占資2022-07-15

- 當前快播:2022年7月15日06時空氣污染氣象2022-07-15

- 【天天速看料】香港破獲最大假結婚團伙,共2022-07-15

- 焦點訊息:我國科學家在小麥感條銹病機制及2022-07-15

- 即時看!北京延慶一地由中風險區域降級為低2022-07-15

- 天天微速訊:年輕人為何對婚戀網站越來越“2022-07-15

- 全球焦點!超九成受訪大學生看好國風音樂2022-07-15

- 今日要聞!請不要動輒扣上“小鎮”的帽子|2022-07-15

- 每日觀點:小夫妻辦新婚酒席14道菜全是素的2022-07-15

- 焦點播報:遮擋“捐卵代孕”違法廣告的200萬2022-07-15

- 每日精選:河南省平頂山市郟縣氣象臺發布雷2022-07-15

- 全球觀點:三門峽市住房保障中心積極推進保2022-07-15

- 即時:注意防范!16日前后河南省黃河以北和2022-07-15

- 環球關注:蕪湖一商城公眾號擅用靳東41張照2022-07-15

- 焦點快看:欒川縣秋扒鄉新增兩座戶外恐龍雕2022-07-15

- 全球觀點:王彥民調研文明城市創建工作2022-07-15

- 焦點速看:欠債4000萬案終審敗訴,李亞鵬發2022-07-15

- 焦點速看:亞馬遜地區的小螞蟻可以讓你擁有2022-07-15

- 環球即時:高新區:群眾反映無小事 油煙治2022-07-14

- 熱點聚焦:高新區:多措并舉,做好未成年人2022-07-14

- 今日聚焦!示范區紀工委:壓實審查調查責任2022-07-14

- 通訊!宜陽縣氣象局發布暴雨紅色預警「I級/2022-07-14

- 速遞!南召縣氣象局發布暴雨橙色預警「II級2022-07-14

- 今日訊!銀保監會:銀行業保險業信貸資產質2022-07-14

- 海信洗衣機公布“雙百萬計劃” 攜趙麗娜開2022-07-14

- 全球短訊!中國女排負于意大利女排2022-07-14

- 當前時訊:武漢洪山區在夏季腸道傳染病日常2022-07-14

- 世界今日報丨科學家發現月球所承受的撞擊次2022-07-14

精彩推薦

閱讀排行

- 環球報道:注意防范!16日前后河南省黃河以北和京廣線以東有暴雨天氣

- 環球關注:泰國推行新法案打擊性犯罪?專家:化學閹割可逆,或可導致更嚴重犯罪

- 觀察:河南省散打隊“決戰山城”攬獲5金

- 焦點要聞:微觀河南 | 夏糧產量又一次全國第一背后的河南分量

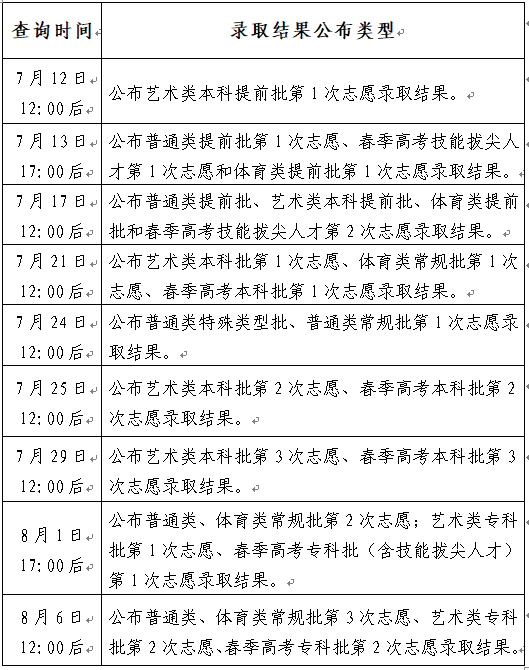

- 每日報道:@高考生 錄取期間招生咨詢及信息發布渠道請了解

- 今日聚焦!今明兩天,河南局地有暴雨或大暴雨,注意防范!

- 河南發布45項綠色低碳先進技術 科技創新為“綠色低碳”強支撐

- 視焦點訊!高速交警及時清理路障 消除安全隱患

- 世界播報:7月13日河南新增本土確診病例1例,本土無癥狀感染者29例

- 河南實施“棟梁521計劃” 5年為市縣兩級醫療機構培養1萬名骨干醫師