近期,一直被劇粉催更的《大宋少年志 2》終于更新了進度:官宣演員陣容。

【資料圖】

【資料圖】

一個老生常談的問題再次被提起:為什么國產劇續作總是一鴿再鴿?

而這部劇的 " 雖遲但到 ",給人一種續作終于要支楞起來的感覺。就在不久前,也有多部劇集的續作先后上線:《少年派 2》《歡樂頌 3》《二十不惑 2》。

但這幾部作品中,有的口碑持續翻車,有的質量與熱度不成正比。這也并不新鮮,復盤過往項目可見,千呼萬喚始出來的續作不及預期,很多項目都停留在第二季。于是又牽扯出一個相關問題:為什么國內無法做出成功的系列劇?

需要明確的是,這里說的系列概念對應季播歐美劇,其最大特點是邊拍邊播、排播穩定,一部劇持續輸出 5-7 季也很常見,而對成功標準的界定,則同時包括內容品質和商業價值兩個方面。

站在觀眾視角上,上述兩個問題的答案往往與演員有關。在第一部之后,演員片酬上漲,戲約增加也讓檔期難湊;其次是劇本質量及進度,王倦一個編劇的身上就背了好幾部劇的 " 欠債 "。

通過與從業者們的交流,娛樂資本論發現答案不止于此。國產劇系列化這件事,涉及到作者、演員、主創、制作公司及平臺的各方博弈,同時又在政策、環境等因素影響下而不受控制。即便如此,面對其商業價值、品牌效應帶來的吸引力,系列化就像一座必須要逾越的高山。而且這種趨勢在今年越發明顯,從制作公司到平臺,有人已經給出成績單,有人在趕著交卷,也有人在拓新路。

是時候聊聊國產劇系列化的問題了:所謂的 " 續集魔咒 " 是如何形成的?國產劇系列化究竟難在哪?從業者在探索中找到了哪些解題思路?

續作扎堆背后:口碑下滑、延續性不足

對于優質國產劇往系列化發展,觀眾往往是持歡迎態度的,但現實是,結果時常讓人空歡喜一場。制片人大喜總結,做出一部讓觀眾滿意的續作并不容易,大致要滿足以下幾點:

第一,保持劇作整體水準

近期的幾部續作中,最典型的是《歡樂頌 3》,繼第二季的口碑危機之后,由于人設和情節不落地、演員演技等原因再次遭遇負面評價,豆瓣評分跌破系列最低——開分 4.6。仍以豆瓣評分為標準,此前的系列化作品,比如《無心法師》《心理罪》《河神》等,幾乎都沒能保住首部的口碑。

第二,原班人馬回歸

一直以來,大部分續作都無法聚齊原班人馬,《二十不惑 2》的女主回歸了三位,甚至像《歡樂頌 3》一樣迎來陣容集體大換血。過往項目中,因為韓東君等演員是制作公司唐人的簽約藝人,《無心法師》是為數不多主演統一的系列;《暗黑者》則是另一種例外,飾演男主的郭京飛同時擔任監制。

而換角是觀眾最不愿意看到的一幕,原班人馬塑造的角色深入人心、演員間的演技差異,都會造成觀看門檻。

對《法醫秦明》《河神》的很多劇粉來說,在第一部中飾演男主的張若昀和李現,其位置始終是難以替代的;在《將夜》《我只喜歡你》的相關評論中,有不少觀眾表示,王鶴棣、虞書欣不是在演角色,而是在模仿前一部作品中演員的表演。

第三,劇情發展符合觀眾預期,尤其是 CP 線

相比普通劇集,觀眾對系列化作品通常有著強預期,會預判情節和人物關系走向。但基于換角等原因,這點也很難實現。比如,《二十不惑 2》中的姜小果、梁爽和段家寶都有了新的感情線,從高達 8.1 的豆瓣評分來看,觀眾對其作為續作的認可度可見一斑,但仍有很多觀眾因 CP 被拆而惋惜。

還有部分系列讓觀眾陷入漫無邊際的等待。《慶余年》《大宋少年志》都播出于 2019 年,但第二季都遲遲未開機,前者還處于劇本階段,# 李小冉說慶余年 2 劇本還沒出來 # 于昨日登上熱搜,后者的最新進展則是網傳將于 9 月開機。

但好在,這些都是已官宣的項目,用觀眾的話來說,欠債遲早要還上。更考驗觀眾耐心的是那些呼聲高但懸而未決的劇,比如《御賜小仵作》《俠探簡不知》。

版權糾紛、檔期難湊,為何國產劇不易長久?

拋開做得好不好,能將續作推出已經相當于一種成功,而不論是淪為狗尾續貂,還是落入口碑、熱度難兩全的境地,這些結果都說明,國產劇系列化始終是擺在從業者面前的難題。

大喜告訴小娛,自己一直在嘗試系列化,盡管還沒有做出成功案例,但積累并收集了不少經驗教訓。如果能吸收以下建議并順利落實,會離成功更近一步。

建議一:改編 IP、搞定版權,啟用靠譜編劇

梳理相關項目可見,國產劇系列化大多依賴 IP,對應到創作流程,版權是第一道難關。改編長篇 IP 有天然優勢,但版權歸屬不統一會給系列化開發造成障礙,那觀眾看到的就并非系列,而是七零八落的不同版本了,比如《法醫秦明》。作者選擇拆賣版權或按進度寫一部賣一部,都很容易出現這種情況。

另一種情況是,當原著體量有限或可用素材有限,一部劇就能把 IP 消耗完。很多時候,推出續作也意味著脫離作者進行輸出,新的問題又出現了。

因為后續內容需要原創,在基本創作外還要考慮只沿用概念還是續寫故事,而這個過程不僅存在版權風險,還會拉長項目周期,消耗市場和觀眾的耐心。據了解,《摩天大樓》第二季的開發就一度卡在前期階段,今年年初時正由第四撥編劇在打磨大綱。

建議二:抱到 " 大腿 ",再考慮原創

備受行業推崇的 IP 改編尚且如此,本就罕見的原創項目要想系列化則屬于難上加難。

2020 年的《俠探簡不知》是近年黑馬劇之一,搜索其關鍵詞,能在社交平臺上看到大量期待后續的呼聲,今年 4 月 10 日是其播出兩周年,編劇看到觀眾覺得很難有第二季的猜測后表示 " 大概是有的 "。這個回答雖然讓人有所期待,但也可以理解成前途未卜。

此外,項目進展也取決于主控方與編劇是否能建立長期合作,如果答案是否定的,前者會找其他編劇接手。相比之下,原創項目更換編劇的風險性比 IP 改編要高,站在編劇的視角上也更為微妙——很容易出力不討好。

而這種情況在行業里并不少見,編劇阿杰正在接觸的一個項目就是原創劇集的續作,還處于和片方溝通的階段,難以抉擇的一點是,延續之前的風格還是加入新的東西。

建議三:謹慎選擇優勢題材,創作易、過審難

回到內容層面,在討論系列化有優勢的題材時,不得不提的是刑偵、律政和醫療,在強設定下,可以將故事置于相對固定的空間里,且很適合做成單元結構。但它們同屬審查的重點關注對象,項目過審的難度系數在不斷上升,道現階段,這類項目在立項前都要先交給相關專業機構進行審核。

同時,本就不存在的 " 標準 " 也在發生變化。編劇湯祈岑告訴小娛,《暗黑者》系列的創作過程就經歷了這種變化,這也是第三部與前兩部相隔時間較久的原因之一," 以前能寫的東西后來就不能寫了。"

建議四:原班人馬回歸是底線,要么就提前規劃

以人物成長為主線的故事同樣有系列化空間,比如《少年派》《二十不惑》,這也引出另一方面的難點——碼盤。

對觀眾來說,原班人馬的回歸是劇集系列化的意義之一,但這點向來是最難實現的,第一季走紅會導致演員片酬上漲,此外還要協調多位演員的檔期。編劇王深林提到,這兩個因素不是全部,由于此前的成功案例太少,也存在演員對續作沒信心、不想演的情況。

在根本上,出現這些問題很大程度上是因為,大部分國產劇都是看到市場反饋后才決定系列化的。也包括《暗黑者》。湯祈岑回憶,在籌備第一季的 2013 年,國內做網劇還處于試水階段,投入成本也有限,所以前期目標只是先把項目做出來。

這會埋下不同的隱患。比如,為了趁勢推出下一部而壓縮劇本創作時間,劇作質量也會隨之下降。隨著系列化形成趨勢,也有片方在有意向時同步準備劇本,再依據市場反饋做最終決定,但能不能用得上又是另一回事了。再者,缺乏前期規劃也會影響其它生產要素。不止是演員難以回歸,也包括編劇、導演等主創。從過往的國產系列劇來看,大部分項目都沒能保持統一班底。

而真正致命的是,這種 " 走一步看一步 " 的觀望態度也說明,片方并未想好要做什么。

整體看來,只有由頭部公司或平臺牽頭并提前規劃的項目能夠成為例外。比如《慶余年》《鬼吹燈》,這兩個項目都事先搞定了版權、演員及主創團隊,企鵝影視與七印象合作的后者提前準備了五部的劇本,但還是無法保證更新頻率。按照目前進度,它們似乎很難實現各自五年三季、每年一季的計劃了。

往前追溯會發現,早在衛視時代,國產劇就對系列化多有嘗試,有些作品已被如今的觀眾視為經典,但其中包含時代濾鏡的成分。《神探狄仁杰》也存在版權問題,導演和制片人分道揚鑣之后,分別推出了兩版第四部,一部改名為《神斷狄仁杰》,另一部于 2017 年才姍姍來遲,但質量明顯下降;《重案六組》系列的主演中,只有飾演季潔的王茜做到了常駐。

可見,國產劇系列化之難其實是歷史遺留問題。只不過早期的內容水準更有保障,能做到讓觀眾 " 真香 "。而如果用一句話來總結這件事在當下的難點,應該是:它既涉及到作者、演員、主創、制作公司及平臺的各方博弈,也在政策、環境等客觀因素影響下而不受控制。

難做還是想做,國產劇系列化路在何方?

看起來,國內影視行業并非系列化開發的優質土壤,但從業者又對其難以割舍。

除了大喜,不止一位制片人曾對小娛直言做系列的憧憬," 其實所有公司都想做系列 "" 一直想做,但還沒成功 "。王深林也觀察到,這兩年接觸過的很多項目里,制片方都提出想采用開放式結局,為后續留一個可能性。

這背后的原因并不難理解。首先是商業回報,《歡樂頌》系列是最好的案例,第一季成為現象劇后,第二季的招商表現搶眼,在口碑下滑、原著故事已經拍完的情況下,又啟用新 " 五美 " 并由阿耐擔任編劇,一口氣啟動了后續三部,播出的第三季依舊不缺品牌支持。

企鵝影視主導的《鬼吹燈》系列則屬于另一種典型,對于這樣的大 IP,要想還原原著并實現其改編價值,往往需要較大規模的投入,如果只做一部,很難實現盈利甚至收回成本。

其次是品牌效應,王深林此前接觸過一個由制作公司發起的系列化項目,除了內容考量,借助系列打品牌也是對方的明確訴求。在成功的前提下,系列化的持續性有助于制作公司彰顯產能、積累賽道優勢,從而獲得更高的聲量。

對平臺來說也是同理,此外,與系列進行強綁定還能提高用戶粘性,形成穩定的排播。說得大一點,則同時是劇集行業工業化水準的一種證明。

最后是具體操作上,王深林表示,相比開發新項目,有第一部的數據和反饋作為支撐,制作方還是更愿意推進續作,因為這意味著更低的試錯成本以及熱度上的先發優勢,就像 IP 改編比原創更吃香一樣。

那么,誰在跟進系列化探索?面對層層難題,創制端是如何進行系列化開發的?

結合過往作品及平臺片單來看,制作公司方面,最出成果的還要屬頭部玩家,比如,正午陽光、檸萌影業、新麗傳媒,略有不同的是,前兩家的自主性更高,而新麗對系列化的專注與騰訊影業、閱文的合作及規劃有關。

除了它們,另一些打造過優質、甚至爆款項目的公司也在打系列化這張牌,比如留白、五元等,只是處理方式和賽道有所區別。

前者創始人徐康曾在接受媒體采訪時提到,公司劇集業務的關鍵詞之一就是系列化開發,他認為," 在這個行業階段,一年一清零的做法太過時。" 目前看來,馬伯庸 IP 似乎為留白的相關規劃提供了可能。后者則在懸疑賽道上占據一定優勢,從《白夜追兇》及包括 12 集短劇在內的部分項目中,都能看到系列化探索的痕跡。

平臺方面也在以不同打法進行布局。其中,芒果 TV 發力明顯,除了近期的《少年派 2》,《大宋少年志 2》《長安十二時辰 2》也出現其最新片單中,而湖南衛視一直是系列化開發的先行者;青睞大 IP、與企鵝影視強綁定的騰訊視頻也手握多個系列:《歡樂頌》《鬼吹燈》《斗破蒼穹》《斗羅大陸》。

優酷在系列化上有明顯的題材偏好,先后推出《重生》《重生之門》《庭外》,深耕懸疑;相對而言,愛奇藝的興趣更集中于劇場化運營,但反向來看,提高用戶粘性、實現商業價值等效果是類似的。

而所謂的解題思路,其實就藏在以上這些嘗試與布局中。除了常規開發方式,即類似于歐美劇的季播化,在同一背景之下、圍繞同一群人持續性展開故事,國產劇系列化呈現出多元玩法。

其中一種是以細分題材形成系列,適合由制作公司主導。比如檸萌,以教育為主話題,打造了包括《小別離》《小舍得》《小歡喜》在內的 " 小 " 系列,《二十不惑》《三十而已》《四十正好》則統一被歸置為女性系列。

另一種則以作者及其 IP 為核心展開的 " 宇宙 ",在不同平臺及公司的共同推進下,指紋、紫金陳和馬伯庸宇宙都在逐漸成型。這個過程中,平臺通常扮演著更重要的角色。

盡管這些系列不存在季播劇的延續性,但也在一定程度上放寬了受眾面,有利于受眾積累及引流。從操作上來講,對演員檔期沒那么高要求、不同項目可以同步推進,成功率也相對更高。

經過多年來的探索,從業者們似乎已經形成共識:拋開無法邊拍邊播這點,國產劇仍然很難實現真正意義上的季播,或者說普及這一模式。在這種情況下,國產劇系列化趨勢中也出現了細分玩法和選擇,可以預見,除了繼續等待,觀眾會看到國產系列劇的更多打開方式。

-

居民買房退個人所得稅,哪些人可以享受?能退多少錢?

頭條 22-10-28

-

新密市新冠肺炎疫情防控指揮部關于調整部分區域風險等級的通告

頭條 22-10-28

-

新鄉WTT世界杯決賽2022開賽

頭條 22-10-28

-

世界速看:隔夜歐美·10月28日

頭條 22-10-28

-

一攬子稅費支持政策釋放紅利 2810家A股公司前三季度稅費返還同比增119.8%

頭條 22-10-28

-

陸正耀造出“瑞幸咖啡2”,是他不舍咖啡中式化的紅利 | 立方快評

頭條 22-10-28

-

【環球播資訊】鄭州市二七區新冠肺炎疫情防控指揮部關于調整部分區域疫情防控措施的通告

頭條 22-10-28

-

【天天播資訊】鄭東新區關于發布10月28日?擬恢復正常生活秩序居民小區名單的通告

頭條 22-10-28

-

中國(河南)自由貿易試驗區鄭州片區綜合服務中心恢復辦理現場業務

頭條 22-10-28

-

管城回族區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關于調整部分區域疫情防控措施的通告

頭條 22-10-28

-

禍起聚眾飲酒!上市公司董事長被采取強制措施

頭條 22-10-27

-

楊德龍:鄧普頓做逆向投資取得成功的三大要點

頭條 22-10-27

-

增收不增利,焦作萬方第三季度凈虧損3079.27萬元

頭條 22-10-27

-

【全球獨家】中原內配:前三季度營收16.75億元

頭條 22-10-27

-

全球速看:張占倉:河南經濟發展穩中趨快

頭條 22-10-27

-

第三季度美國國內生產總值增長2.6%

頭條 22-10-27

-

立方風控鳥·晚報(10月27日)

頭條 22-10-27

-

凈賺366.59億,平安銀行前三季度營收超1382億,何以實現逆勢增長|拆財報 拼經濟 ⑥

頭條 22-10-27

-

世界今熱點:許繼電氣:第三季度凈利1.94億元,同比增長29.42%

頭條 22-10-27

-

每日速讀!經營狀況持續好轉,風神股份前三季度凈利同比增長531.54%

頭條 22-10-27

-

觀天下!產能持續釋放!ST林重前三季度營收凈利均翻倍增長

頭條 22-10-27

-

河南6個PPP項目納入全國項目管理庫,總投資65.8億元

頭條 22-10-27

-

天天快資訊丨豫企首次!率先拓展國產貨機市場,河南航投獲中國商飛“翱翔獎”

頭條 22-10-27

-

今日快訊:“老牌”獨角獸豬八戒網三沖IPO:三年半虧損10億,員工依然領高薪

頭條 22-10-27

-

【全球獨家】大增23605%!通達股份第三季度盈利5304萬元

頭條 22-10-27

-

環球新動態:歐盟擬嚴格立法治理空氣和水污染 力爭到2050年實現零污染

頭條 22-10-27

-

最新快訊!北交所公布第三季度證券公司執業質量評價結果,申萬宏源居首

頭條 22-10-27

-

【天天速看料】明天起,鄭東新區政務服務中心恢復辦理現場業務

頭條 22-10-27

-

一拖股份前三季度凈利潤9.07億元,同比增長35.61%

頭條 22-10-27

-

天天亮點!“中國蝦王”前三季凈利大增364%,預制菜成為新動能

頭條 22-10-27

-

中國人壽:第三季度凈利潤57億元,同比下降24.2%

頭條 22-10-27

-

看點:重磅!寧波放寬市區落戶條件:70年產權房即可落戶

頭條 22-10-27

-

全球視訊!前三季度賺10億全部拿來分紅!“羊了個羊”背后公司為啥這么壕?丨拆財報 拼經濟⑤

頭條 22-10-27

-

每日看點!規模已達1.6萬億元!養老金最新持倉名單曝光

頭條 22-10-27

-

【天天新要聞】增收不增利,中原環保前三季度收入增長14%盈利卻下滑

頭條 22-10-27

-

世界消息!江蘇一上市公司擬與華英農業共設合資公司,注冊資本7000萬元

頭條 22-10-27

-

郵儲銀行:暫時調高支付寶借記卡快捷支付交易限額,單筆提升至5萬

頭條 22-10-27

-

環球看熱訊:隆華科技前三季度增收不增利,凈利潤同比減少24.25%

頭條 22-10-27

-

全球通訊!洛陽市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關于主城區核酸檢測結果的通告

頭條 22-10-27

-

環球快播:南陽市委城鄉規劃土地委員會:通過南陽智慧物聯職業學院建設方案

頭條 22-10-27

-

全球視點!溫州首套房貸利率降至3.8% 二套房貸款利率維持在4.9%

頭條 22-10-27

-

焦點快看:月內60家房企中票發行超1500億,釋放什么信號?|立方快評

頭條 22-10-27

-

當前速讀:豫論場|不做“奧數題”的雙十一,回歸購物節本來的樣子

頭條 22-10-27

-

立方風控鳥·早報(10月27日)

頭條 22-10-27

-

快看點丨隔夜歐美·10月27日

頭條 22-10-27

-

即時焦點:13省份前三季度GDP出爐:山西增速暫領跑,8省份跑贏全國

頭條 22-10-27

-

消息!鄭州市專題研究部署經濟運行工作

頭條 22-10-27

-

當前熱議!鄭州市管城回族區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關于恢復部分居民小區正常生活秩序的通告

頭條 22-10-27

-

鄭州市惠濟區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關于逐步有序恢復居民小區正常生活秩序的通告

頭條 22-10-27

-

熱門看點:鄭東新區關于發布10月27日擬恢復正常生活秩序居民小區名單的通告

頭條 22-10-27

-

快看:洛陽國宏投資控股集團40億公司債完成承銷商招標,興業證券、中信建投中標

頭條 22-10-26

-

環球百事通!洛陽市市長徐衣顯調研龍門實驗室、海瀾集團服裝產業基地等項目

頭條 22-10-26

-

環球微頭條丨金冠電氣前三季度盈利3404萬元,同比增長10.89%

頭條 22-10-26

-

環球微速訊:不滿物業公司服務能否拒繳物業費?法院公布多起案例聚焦小區那些事

頭條 22-10-26

- 國產劇續作,為啥總是一鴿再鴿?2022-10-28

- 天天觀熱點:敘利亞軍方:以色列空襲大馬士2022-10-28

- 全球焦點!“斯人”“是人”記不清?這些詩2022-10-28

- 環球今頭條!國考已有崗位競爭超 1300:12022-10-28

- 【環球聚看點】掃兩次碼就能避免成為密接?2022-10-28

- 環球觀天下!「今日天氣預報」駐馬店2022年2022-10-28

- 微速訊:早安武漢︱明年,您希望市政府辦哪2022-10-28

- 世界動態:「今日天氣預報」安陽2022年10月22022-10-28

- 天天微動態丨冬油菜出苗、冬小麥開播、在園2022-10-28

- 「今日天氣預報」信陽2022年10月28日天氣預2022-10-28

- 環球熱頭條丨湖北這項重要考試將如期舉行2022-10-28

- 市委常委、宣傳部長、副市長張冠軍帶隊到市2022-10-28

- 環球快播:前三季度凈利潤下滑213.18%,“2022-10-28

- 崗位多多!武漢這些單位正在招人,含海關、2022-10-28

- 居民買房退個人所得稅,哪些人可以享受?能2022-10-28

- 新密市新冠肺炎疫情防控指揮部關于調整部分2022-10-28

- 快看點丨禹州市供電公司開展消防大檢查 扎2022-10-28

- 全球熱訊:今起征集,武漢民生實事來這里提2022-10-28

- 中國記協定點幫扶甘肅隴南文縣:音樂相牽 2022-10-28

- 簡訊:譚承斌:堅守“麻雀小學” 呵護山2022-10-28

- 人人玩轉趣味實驗2022-10-28

- 全球今頭條!浙江湖州:盤紙技藝進校園2022-10-28

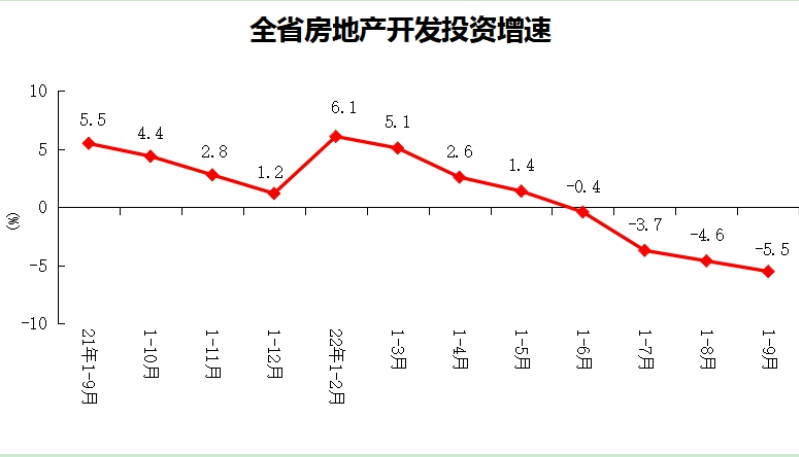

- 前9月河南商品房銷售面積8355.79萬m2 同2022-10-28

- 前9月河南商品房銷售面積8355.79萬m2 同2022-10-28

- 最新通知!事關鄭州市IC卡燃氣充值服務 多2022-10-28

- 農村供水“四化”為河南鄉村振興提供水利保2022-10-28

- 圖集 | 河南固始:西九華山紅葉碧竹 映2022-10-28

- 2022年高等教育(本科)國家級教學成果獎擬2022-10-28

- 2022年高等教育(本科)國家級教學成果獎擬2022-10-28

- 入宛返宛!南陽市最新出行政策匯總 建議出2022-10-28

精彩推薦

閱讀排行

- 圖集 | 河南固始:西九華山紅葉碧竹 映射“醉美”深秋

- 河南疾控專家解讀八大疫情防控熱點

- 河南發文優化煤炭資源配置 到“十四五”末年均產量力爭達1億噸以上!

- 住建部公示擬列入第六批中國傳統村落名錄村落名單 河南70個村上榜

- 河南省醫療保障服務中心發布通知 保障疫情期間省直職工門診慢性病用藥

- 河南經濟最新“成績單”發布 今年前三季度GDP同比增長3.7%

- 河南省民辦中小學特色示范校民辦普通高等學校學科專業建設項目擬入選名單公示

- 疫情下他們穿梭城市街頭 奔忙間“配送”溫暖

- 世界新動態:象·面孔| 鄭州90后社區書記的抗疫14天:隔條馬路的距離 卻未曾回家

- 出行河南 | 許廣高速平頂山段有事故,北向南緩行2公里