事件進入了調查程序。

可這個群體,至今面目模糊——

(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

藝考生。

Sir覺得還是有必要寫寫,他們于大眾,熟悉又陌生。

惡性事件發生前,藝考生往往只有兩種刻板印象:

一種是被侮辱與被損害的對象,過早地背負"這個圈子不干凈"的污名。

還有一種就是流量與名利前置的"童話",在短視頻中被反復嚼爛了還要嚼。

就這樣。

一個隱秘又龐大的群體,輕飄飄地被命運托舉又拋下。

今天,我們借一部紀錄片走進藝考生群體,平視他們,尊重他們,接納他們。

不是什么"洗白"。

只為還原迅速褪去熱度的公眾事件背后,一個個跌跌撞撞,同樣努力書寫著青春時代的同伴。

01

我不學

提起藝考生第一反應:

是不是都很好看?

△ 知乎截圖

顏值,讓一群又一群藝考生在每年藝考的季節里輕而易舉地組團登上熱搜,有些網友輕車熟路地搬用公式:小章子怡、小范冰冰、小XX……

在很多人看來,顏值是他們的護身鎧甲和全部靈魂的外化。

姣好的面容讓外人輕而易舉地加戲:

家境不俗。家里有礦,才能支持搞(玩)藝術,畢業之后就半只腳踏入娛樂圈,一部戲片酬夠老百姓三五年的家庭收入;

沒文化。反正文化課分數低,不用苦哈哈做小鎮做題家,哪怕成年成名之后也容易被認為是膚淺的花瓶、流量。

靠臉吃飯。藝考生≈北電中戲上戲≈表演系≈十八線小明星,那些學跳舞的,學畫畫的,甚至不走尋常路學戲曲、學民樂器的呢,反正都被大而化之省去了,忽略了。他們只剩下一張臉。

……

總而言之,在相當長時間里藝考生被認為是浮華娛樂圈在青春期里的投射,光環耀眼,如白晝灼人。

但少有人知道這個群體的"雨夜",那些鮮有機會表達、被看見的"難"。

央視曾經制作過一部紀錄片《我是藝考生》。

沒想到,Sir不止在片中看到了藝考的全過程,還引發心理不適:

數年前備戰高考的、早已死去的痛苦回憶,又開始攻擊大腦。

藝考,一樣讓人恐懼。

請看這張扭曲的臉。

一個穿著練功服,清秀的女孩突然五官緊縮到一起,對著鏡頭說:

不,我特別疼。

她晚上還說夢話:我不學我不學。

像不像面對堆成小山的"秘卷"、"模擬題",高考生內心的呼喊。

藝考也是考,高考生在結束之后用撕碎參考書,讓紙屑化成雪花飛滿操場完成青春最焦灼的收尾。

藝考生沒有辦法絞爛練功服,但鏡頭中的女孩目睹著七八月份同時來培訓的學生,一個個受不了走了,零打碎敲地融入無奈、挫敗感中。

從某種程度上,藝考生承擔了另一重隱痛:孤獨,學還是不學都如此。

被視為異類的他們早已失去了句號來臨前集體狂歡的發泄機會。

02

概率

那個擺手、糾結的女孩叫安琪,她踏上藝考路的故事很有代表性,是被動追逐所謂成功概率,被迫選擇的孩子。

她的初中文化課不好,于是她媽媽想讓她……再學回舞蹈,走藝考。

有人自覺高中成績不會再提高,恰好有學姐藝考進入河北師大,覺得自己也能以這樣的方式考個一本。

是不是很像你身邊的某個家庭,并不是一開始就走藝考。

是文化課的路被堵死后,曲線救國的辦法之一。

——害怕沒有學上。

當然,也有人早就備著了,高中升學靠藝考,上大學也繼續靠藝考,不差錢,就是發展愛好。

藝考動機,五花八門。

如果單從高考文化課來說,藝考的分數要求確實比普通高考低。

從這一點上,看似走了捷徑。

但實際上,文化課沒吃的苦,藝考的專業全補上。

決定藝考的安琪,這個時候的舞蹈功已經落下了好幾年。

近似從頭開始。

一字馬下腰,總是夠不到后面的腿。手一點點挪著往前夠,夠到了,但是腳背沒有下去,手臂的姿勢也不對。

堅持了幾秒鐘后,安琪撐不住了,帶著哭腔直起身來。

△ 看著都疼

盡管面對鏡頭,但那種切身的疼痛掩蓋不住。

練功室,安琪被老師糾正動作。她腿上忙活著,但痛苦的表情顯示已經到了身體極限。

一邊嘴里念念叨叨向老師求情,一邊又使勁再使勁。

終于,安琪情緒失控。

而舞蹈生掰腰開腿之類的,只是最基本的,另外還得控制飲食。

一個女孩吃冰淇淋的鏡頭被記錄下來。

她的第一反應是"別拍我吃冰淇淋,被老師發現要罵的"。

酸奶麥片,就是日常一餐。

上課前,照舊迎接老師的"死亡之問":瘦了沒?

而超出標準的,直接被稱為"胖子"。老師也不點名,自己往出站,然后額外跑步去。

△ 死亡質問,已經開始心慌了

身體受傷也是家常便飯,身邊得常備各種冷敷、熱敷的藥,應對身體不適。

七月份剛來的時候

就感覺這里太苦

太難受了 我想回家

不想學了

好幾次給我媽打電話 我要回家

我不學了

來探望的家長。

前一句還對著鏡頭開女兒小時候練舞的玩笑,說"我就信這四個字天道酬勤"。

下一秒,就轉過身去抹眼淚。

來自新疆的阿依麗莎喜歡播音,便離家萬里從新疆來到北京參加培訓。

結果到北京的第一次測評,就被潑足了冷水:前后鼻音不分。在這之前,她以為自己已經做得很好了。

不過來都來了,家里也都支持了麗莎的決定。

然而爸爸特別好奇:

?為什么別人家孩子考大學

就是那么簡單一件事

就你這

你要跟別人走不一樣的路

?

在爸爸眼里,藝考不是捷徑,反而更折騰。

好不容易熬過培訓,接下來要面對的,才是重頭戲:考試。

藝考不同于普通高考一錘定音,考生可以同時報考好幾個學校。

首先是密集的行程。

比如安琪,早上還在濟南,中午就到北京,北京考完緊接著下午到天津,天津考完再立刻坐高鐵回到濟南,考第二天的科目。

"打一槍換一個地方",游擊戰。

至于考前訂住宿,得靠搶。

搶不上便宜又近的,四人一個標間,三人間住五個人,也不是沒可能。

雖然選擇多了,考中幾率大了,但壓力并沒有因此消失。

?我也沒有哥哥姐姐什么的

所以我媽沒啥指望

就指望我了

報幾所學校,就是幾次"高考"。

千軍萬馬,三番五次過獨木橋。

尤其是名校,所有人仰望的山尖。

阿依麗莎理想的大學是中國傳媒大學。考試當天早上,學校附近的理發店坐滿了為考試做造型的學生。

來這里的每個人,連頭發絲都鉚足了勁兒。

名校誰不想上呢?可得償所愿的不過幾人,余下的大多數,還是被迫流向其他院校。

不要全都是全國重點院校

我一看都是什么中央戲劇學院 電影學院的 上戲呀

我不是說反對你們一個都不報

報兩個足矣了

事實就是很殘酷

考生多得很 比你帥的比你漂亮的有的是

比你聲音好聽的有的是

這是紀錄片里藝考培訓老師的原話。

有多殘酷?

數據為證:

那一年南京藝術學院吸引了3.8萬人報考,錄取人數僅為2000人;

畫畫相關專業,光北京的一個考點,就有一萬五千考生。

烏央烏央的人群,用一句老師的原話形容:多你一個不多,少你一個不少。

還會有在造星產業發達的韓國進行了兩年練習的特長生,和其他學生一起競爭表演專業。

張程,24歲,自己創過業,又回來參加藝考。

這是他第五次考電影導演。

不是考不上,而是因為堅持藝術理想,想去喜歡的藝術院校。為此,他甚至親手撕掉了之前其他學校發來的錄取通知書。

決心夠大了吧?

但現實就是現實,連物理受力分析都考了的北電導演系,張程如愿過了三試,結果還有四試,被無情淘汰。

只能去云南藝術學院。

△ 不愧是連賈樟柯都考了兩回也只能曲線救國的北電導演系

這就是藝考更復雜更折磨人的地方——

殺進了初試,也不一定就板上釘釘,二試三試乃至四試,道道都是檻。

全部通關,才算贏。

是技術戰,也是心理戰。

趙志恒,把中國戲曲學院當成了心尖肉。明明已經過了二試,三試就在眼前。

但意外的變故讓他與國戲失之交臂。

大小伙兒泣不成聲,但到頭也只能埋怨自己:

不能怪老師

我自己的責任

無所謂了

說完。

停頓幾秒,眼淚愈發止不住,又蹲下來哭成一團。

高考與藝考在本質上都是一件事情:

消耗最大的能量去追逐哪怕萬分之一夢圓的概率。

得之我幸,失之我命。

概率的存在,就意味著成長的第一門功課就是如何面對突如其來的不確定性。

03

耗材

該說說藝考征途上的耗材了,除了時間就是它了:錢。

費錢與藝考已經形成強綁定,Sir只知道費錢,沒想到這么費錢!

一套藝考的舞蹈服,就要上千。

△ 是我孤陋寡聞了

再加上路費、住宿,也是大筆花銷。

有些人,128一晚的住宿,也要稍微猶豫下。

家長也"要"害怕了。

我這滿滿的錢都沒了 讓你花的

我現在就怕一個字

你跟我說 媽媽 錢

有錢的,可以為了孩子專門在市里買房陪著。

"燒錢"。

跑市里買個房子 陪她好幾年

折騰騰折騰送北京來

簡直說我們家有錢燒的

△ 確實有錢

沒有錢的,就得精打細算。

趙瀟雅和趙瀟琪是一對雙胞胎,來自河北吳橋縣,學的二胡。這個家庭的特殊之處在于,得供兩個特長生。

經濟壓力double增加。

倆姐妹去超市,選完東西先自己算一遍錢,超出預算的話得減去一些東西,不然不夠吃飯。

而家里,更是把所有的收入都投在了倆姐妹身上。父母省吃儉用,媽媽自從她倆學了二胡后沒買過一件新衣服。

考試期間,標間158,貴了。

為省20塊錢住宿費,媽媽帶著一家人找最便宜的酒店。

萬一真沒錢了怎么辦?

媽媽已經做好賣房貸款的準備。

我說把房子賣了也得供

再不行我說就貸款也供啊

不同經濟實力的家庭說出"錢"的語氣各異,折射出百家相。

有個學校她自己中意的 考上就可以了

不要要求太高

整得都挺累

金錢作為耗材的持續投入,讓不少普通家庭走上沉沒成本高昂的"不歸路":只能成功不能失敗。

趙瀟雅的媽媽最擔心的事情,是雙胞胎有一個考不上怎么辦。

我都有點抑郁了說真的都是

作為顯性耗材的存在,金錢必須得"錙銖必較"。

但是其實有藝考生的家庭,還投入了不亞于金錢的隱性耗材:

臉面。

在吳橋縣,送孩子出去學二胡的很少,而像趙家這樣傾全力投入的,少之又少。學成了,當然是掌聲,學不成,則會引來議論紛紛。

而且不能讓孩子知道,得讓孩子健康發展。

為此,家長甚至報了二十幾所院校,能報的都報了,只希望盡力爭取最大機會。

整個藝考過程對家長是修羅場。

一場場考試,孩子在里面考,家長只能在外面干等。等得著急,等得頭疼。

考試曲目,已經能憑著音樂和練習視頻,推斷出考試進程。

還有的家長,給孩子求了佛像,掛在胸前。

那么,來到了最關鍵的問題:假如真的考進了,以后的出路會是星光燦爛嗎?

趙志恒,對,就是之前差點進了國戲三試的考生,是北京聯合大學表演系大四學生,下半年就要步入社會。

嗯,起碼實力不差。

臨近畢業,他得到了去北京人藝做演員的機會,殿堂級劇院。

和濮存昕等大佬合作,排練的是經典話劇《貴婦還鄉》。

高興嗎?

高興。

但。

只是臨時演員的機會,一句臺詞都沒有,機會也是爭取來的。

趙志恒參加了北京人藝的考試,失敗了。

這也許是他人生中,離夢想和藝術追求,離想象中的自己,最近的一次。

接著,像之前一樣,去培訓機構做了講師。

"你連一頓飯都吃不起的時候,你還在去談夢想嗎?"

看他臨近畢業的處境——

下半年去了機構做培訓老師,起碼包住,暫時不太為錢發愁。

實習結束臨近畢業,住處得自己找。一樓兩居室,主臥和室友一起住,一人800房租,父母出的;買了八個盤子四個碗,99塊。

只進不出,"賺錢比吃屎還難"。

更別提掐尖選拔,擠破頭可能也進不去的娛樂圈,名利場。

三分靠實力,七分靠命。

大多數藝考生的畢業季,和普通人一樣。

一開始心比天高,被社會毒打一番后,也認清事實放下所謂的清高,先把肚子填飽。

而再回過頭看藝考生的家長們,大多也都迷茫,擔心。

學出來能干什么?

稀里糊涂,那就先學吧,也退不了。

人都是面越學越寬,咱們越學越窄。

絕大多數考試家長并沒有做星媽星爸的癮,他們的渴求與高考生的父母別無二致,一句話就能概括:

有個好工作。

唯一的不同是,孩子吃飯、安身立命、出人頭地的路徑是"藝術",一個看起來顏色多么一點點的專業罷了。

然而就是多出的那么一點點流光、華彩讓家長們也背負起額外的心理壓力。

在選擇最初就已經背負起不一樣的眼光,自己的孩子被認為是不適合沖高考獨木橋的。

在投入了大量的時間、精力、金錢等耗材之后,逐漸被瓦解、裹挾、投擲的就是這幫可憐心的父輩們,依賴并遵從了大半輩子的主流價值觀:

成功,就是分數高、學校好、專業好、工作好。

并沒有人真的去比對高考生與藝考生的家庭,誰在面臨晉升、躍層的通道被迫關閉時的挫敗感甚至恥感,孰重孰輕。

因為流量和熱搜話題早已聚焦在金字塔尖,無論高考還是藝考:

狀元的凡爾賽發言與最美考生的驚艷亮相,是成功學不同角度的投影。

它們共同指向了"唯一正確"的標準:

極少數人代言了生活的絕大部分意義。

高分之下、顏值之下的艱辛與孤獨,也沒有機會惺惺相惜。

如果說,我們與藝考生之間真的有一面"墻"。

那么。

它能且只能叫做"偏見"。

本文圖片來自網絡編輯助理:藝謀不emo

-

滾動:2022中國(鄭州)產業轉移系列對接活動將于11月初舉辦

頭條 22-10-09

-

全球通訊!神農種業實驗室理事會第三次會議召開

頭條 22-10-09

-

每日快播:“元宇宙婚禮”來了!“新郎”竟是A股公司90后董事長

頭條 22-10-08

-

當前熱議!上海市印發制造業數字化轉型實施方案,打造30個行業性工業互聯網平臺

頭條 22-10-08

-

環球觀點:這6市縣入選 河南省產業研發基金項目名單出爐

頭條 22-10-08

-

世界焦點!中原銀行首家“四有”試點鄉鎮支行正式開業

頭條 22-10-08

-

環球視點!國家發展改革委價格監測中心:預計本輪國內成品油調價“擱淺”

頭條 22-10-08

-

全球微速訊:56歲河南工業大學糧油食品學院教授馬傳國去世

頭條 22-10-08

-

【環球播資訊】國慶假期部分重點城市新房銷售同比增長,黃金周樓市出現恢復

頭條 22-10-08

-

環球速讀:周二開搶!鄭州再撒一波汽車消費券,要發足1億元車補

頭條 22-10-08

-

【天天播資訊】最高人民檢察院依法對盛光祖決定逮捕

頭條 22-10-08

-

今日熱搜:財政部、稅務總局發布企業投入基礎研究稅收優惠政策

頭條 22-10-08

-

環球新消息丨河南省下調首套個人住房公積金貸款利率

頭條 22-10-08

-

天天最資訊丨310項!2022年度河南省科學技術獎授獎建議項目公示

頭條 22-10-08

-

天天實時:三峽能源長江電力成立新能源投資公司 注冊資本100億

頭條 22-10-08

-

世界快訊:2022年文化和旅游數字化創新實踐案例公布,河南1案例入選

頭條 22-10-08

-

速遞!鄭州下調首套個人住房公積金貸款利率

頭條 22-10-08

-

環球今日訊!河南昨日新增本土確診病例2例、本土無癥狀感染者12例

頭條 22-10-04

-

環球觀天下!高溫寒潮預警齊發 專家提醒謹防冷熱交替

頭條 22-10-03

-

全球即時看!山東臨沂購房限時優惠:在中心城區首次買新房最高補貼35萬元

頭條 22-10-03

-

焦點簡訊:2022年諾貝爾生理學或醫學獎公布

頭條 22-10-03

-

全球熱點!證券從業人員新風向!經紀人跌破5萬,投顧超7萬,保代"轉會"新動向

頭條 22-10-03

-

看點:年內第4批中央儲備投放!豬肉價格未來走勢如何?

頭條 22-10-03

-

熱點在線丨進一步緩解“里程焦慮” 河南電動汽車正迎來“暢跑時代”

頭條 22-10-03

-

全球熱點!中國石油化工股份擬將美國存托股份從倫交所退市

頭條 22-10-03

-

天天快訊:我國第四批預備航天員選拔工作已于近期啟動

頭條 22-10-02

-

速遞!總投資12億元,一珠寶級白鉆項目簽約落戶禹州

頭條 22-10-02

-

【環球報資訊】國慶假期多地出招吸引游客:發放文旅消費補貼、景區免門票

頭條 22-10-02

-

焦點訊息:房企增信債券融資范圍擴大,已有試點公司開啟第二輪融資

頭條 22-10-02

-

每日消息!央媒觀豫 | 潮涌河洛景色新

頭條 22-10-02

-

時訊:2022年諾貝爾獎將從10月3日起陸續揭曉

頭條 22-10-02

-

當前速遞!下半年首個寒潮預警來了!將帶來哪些影響?一文讀懂

頭條 22-10-02

-

【世界新視野】美國加州州長簽署法案 將中國農歷新年定為法定假日

頭條 22-10-02

-

天天熱門:河南昨日新增本土無癥狀感染者11例

頭條 22-10-02

-

微資訊!又有億元級銀行股被強拍!這家城商行大股東將被清倉,前三季銀行股流拍率近四成

頭條 22-10-02

-

全球速讀:王凱在鄭州調研重大項目建設慰問一線建設者

頭條 22-10-01

-

環球關注:小鵬汽車9月交付8468臺,前9月交付量超2021年全年

頭條 22-10-01

-

熱訊:信陽推進與正大集團合作進度,打造信陽現代農牧食品全產業鏈項目

頭條 22-10-01

-

每日資訊:總投資2.48億元!信陽市浉河區供水項目迎來新進展,惠及60余萬人

頭條 22-10-01

-

當前資訊!總投資318.3億元,新鄉今年已新開工5個高速公路項目

頭條 22-10-01

-

天天觀熱點:雄安新區至忻州高速鐵路正式開工建設,全線設13座車站

頭條 22-10-01

-

世界今頭條!雖敗猶榮!中國女籃獲得2022年女籃世界杯亞軍

頭條 22-10-01

-

世界短訊!起始價合計2.91億元,鄭州擬掛牌出讓7宗倉儲、工業用地

頭條 22-10-01

-

世界實時:全國土拍"扎堆"!多數城市熱度下滑 ,熱點城市民企拿地意愿回升

頭條 22-10-01

-

今日熱聞!洛陽市委專題會議:加快推進呼南高鐵焦洛平段、洛陽機場改擴建等項目

頭條 22-10-01

-

每日看點!河南航空港投資集團和鄭州航空港科創投資集團揭牌

頭條 22-10-01

-

微動態丨隔夜歐美·10月1日

頭條 22-10-01

-

環球今熱點:立方風控鳥·早報(10月1日)

頭條 22-10-01

-

天天滾動:又一央企子公公司落地鄭州!注冊資本10億元

頭條 22-10-01

-

每日速訊:7家建企成功“升特”!住建部公布2022年度第四批資質核準名單

頭條 22-09-30

-

世界微速訊:2023年國考時間定了!10月25日開始報名

頭條 22-09-30

-

【當前獨家】監管鼓勵銀行進一步加大制造業中長期貸款投放力度

頭條 22-09-30

-

環球視訊!建業凱旋廣場更名!萬達借道進入鄭州核心商業區

頭條 22-09-30

-

當前動態:搶礦!寧德時代將入股洛陽鉬業,成其第二大股東

頭條 22-09-30

-

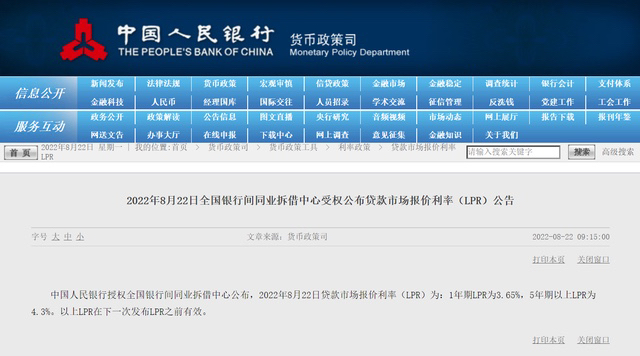

環球聚焦:央行:明起下調個人住房公積金貸款利率

頭條 22-09-30

- 世界最資訊丨她想火,但央視不敢捧2022-10-09

- 天天實時:“一次恥辱性的打擊”,俄羅斯會2022-10-09

- 天天信息:俄別爾哥羅德州四座村鎮遭烏軍炮2022-10-09

- 【環球聚看點】韓國呼吁國際社會討論日本核2022-10-09

- 滾動:2022中國(鄭州)產業轉移系列對接活2022-10-09

- 全球通訊!神農種業實驗室理事會第三次會議2022-10-09

- 【報資訊】國產漲到 9.5,傻不傻啊2022-10-09

- 環球觀察:曝中國富豪與日本未成年女星發生2022-10-09

- 當前觀點:實驗展技能,創新顯素養——長沙2022-10-09

- 環球觀速訊丨通許縣舉辦“迎國慶 慶豐收”2022-10-09

- 世界微動態丨市園林綠化中心高效落實創文工2022-10-09

- 世界即時:區長丁曉永督導生態環境保護工作2022-10-09

- 快播:進球還得馬爾康,1:0擊敗津門虎,武2022-10-09

- 環球即時看!克里米亞地區領導人:克里米亞2022-10-08

- 【全球新要聞】有驚無險!中國男乒晉級世乒2022-10-08

- 焦點熱議:公開征求意見!《湖北省網絡餐飲2022-10-08

- 全球速讀:關于組織開展2022年度武漢經濟技2022-10-08

- 全球快資訊丨本地游火熱!會玩的武漢人都去2022-10-08

- 觀天下!國慶期間武漢道路交通平穩有序,武2022-10-08

- 每日快播:“元宇宙婚禮”來了!“新郎”竟2022-10-08

- 每日資訊:今評彈丨商場女廁畫“偷窺男”,2022-10-08

- 全球即時看!長假期間國際油價暴漲,后天晚2022-10-08

- 天天看點:爸爸帶 9 歲厭學兒子到工地搬2022-10-08

- 熱頭條丨克里米亞大橋爆炸,只是開始?2022-10-08

- 全球視訊!五連冠!中國隊第 22 次奪得世2022-10-08

- 每日精選:開封市市場監管局在首屆全省食品2022-10-08

- 【環球聚看點】孟州市深入學習貫徹《河南省2022-10-08

- 環球速看:杞縣重點項目謀劃工作推進會召開2022-10-08

- 天天消息!龍亭區召開2023年重點項目謀劃會2022-10-08

- 當前熱議!上海市印發制造業數字化轉型實施2022-10-08

精彩推薦

閱讀排行

- 每日資訊:今評彈丨商場女廁畫“偷窺男”,別拿冒犯當“有趣”

- 環球熱資訊!見證信陽十年蝶變!這場發布會帶來好消息……

- 世界球精選!今評彈|“送兒子去北大”的雞蛋灌餅店主受邀去北大,是一場幸福的“call back”

- 環球新資訊:吾輩 · 我們這十年丨邢雅萍:青春的底色是“奮斗”!

- 河南省多部省級法規“上新”

- 河南省秋作物已收獲9887萬畝 占83.1%

- 河南國慶假期安全形勢平穩 全省未接報生產安全事故和自然災害災情

- 根植傳統文化沃土!河南臺找到了開啟中國傳統文化持續“破圈傳播”的“金鑰匙”

- 第三批河南省一流本科課程認定結果公布!965門課程入選

- 全國省級層面第二個印發專項行動計劃 河南省前瞻布局元宇宙新世界