最便宜的特斯拉要來了,你會買嗎?

在 2020 年特斯拉電池日上,馬斯克曾透露,三年后將造出一款 2.5 萬美元的車型,如今兩年過去,有關特斯拉這款 " 王炸 " 車型的各種爆料和預測就像是蘋果的造車項目,時而感覺近在咫尺,時而又像遠在天邊。

(資料圖)

(資料圖)

特斯拉投資者關系主管馬丁 · 維查的一段表態,終于讓這款低價車的身影又漸漸清晰了一些。

被媒體問及特斯拉制造一款更廉價產品的可能性時,馬丁表示,特斯拉最終希望推出一輛更讓人負擔得起的電動車," 在推出自動駕駛出租車服務之前,特斯拉需要提供一款更便宜的電動車。" 此后有媒體報道稱,該車型價格將為 16 萬元左右。

雖然依舊尚未透露具體時間,但馬丁的這番表態無疑給特斯拉的 " 等等黨 " 們帶來了更多希望。

剛剛被比亞迪搶走上半年的銷冠位置,拿出一款走量車型反擊的確能給特斯拉漲漲士氣,然而也會不可避免的影響特斯拉的品牌定位。

這樣真的值得嗎?

高端車不好做了?

高端市場正越來越擁擠。

往近了看,蔚小理三者剛推出的新車型 ES7、G9 和 L9 價格均在自家產品矩陣中的較高區間,覆蓋 30-55 萬元,往遠了看,阿維塔、智己等一眾傳統車企和互聯網企業合作打造的新品牌定位都處于偏高端位置。

另一邊,靠在低端和中低端市場走量起家的比亞迪、零跑和哪吒汽車們也都有向高端市場進攻的意圖和計劃,例如比亞迪于去年年底重啟了 12 年前便已成立的 " 騰勢 " 品牌,價格區間在 30-50 萬元,哪吒的新車型哪吒 S 價格最高可達 33 萬元。

那么為什么高端市場會這么香?

首先,如同李斌在解釋蔚來選擇高端路線原因時所說,做高端車的成功率比中低端大,因為 " 價格較低的車用不了太好的技術 ",難以實現差異化競爭。

隨著造車競賽逐漸向以智能化為核心競爭點的下半場邁進,車企們需要投入更多研發資金。今年上半年,蔚來、小鵬和理想汽車的研發費用均較去年同期有所增加,增幅分別為 149%、77.8% 和 148.8%。

而更高的車價不但可以覆蓋不斷走高的成本,為車輛搭載更多功能時也可以更靈活。

除了基于長期戰略的智能化規劃考量,短期的盈利能力同樣重要。比亞迪和特斯拉兩大銷量王者的業績差距就是很好的例子。

2021 年為例,特斯拉全球銷量為 93.6 萬輛,當年凈利潤為 55.24 億美元(約為 371.32 億元),粗略估算,相當于賣一輛車賺 3.97 萬。

同年,比亞迪賣了 73 萬輛車,全年利潤只有 30.45 億元,一輛車賺 4171 元,僅為特斯拉的約十分之一。

除了原材料價格上漲增加了比亞迪的成本壓力,熱銷車型所在價格區間不同也是二者盈利能力相差巨大的重要原因。

特斯拉的兩款走量車型 Model 3、Model Y 占總銷量的 95%,均價在 30 萬元左右,而比亞迪去年的銷量支柱車型為宋和秦系列,價格均在 20 萬元以內,二者相差十萬余元,特斯拉毛利率提升空間也就更大一些。

2020 年和 2021 年,比亞迪汽車業務的毛利率從 25.2% 下降至 17.39%,特斯拉同期毛利率卻從 25.6% 上升至 29.3%。

因此可以看到,盡管處于虧損狀態,依舊有越來越多的車企努力擠進高端市場,以在觸及更多消費者的同時爭取最大的盈利空間。

而且這些車型主打賣點各有不同,例如理想主推家庭用車、小鵬聚焦智能化和超充技術等等,特斯拉面臨的分流之勢也將越來越明顯。

另外,距離上一款車推出已經過去近 2 年,其他國產新勢力品牌都在加速完善產品矩陣、進入產品更新換代期時,特斯拉同樣需要增加產品的價格覆蓋區間。

正如馬丁 · 維查所說,特斯拉想要成為一家 " 高產高銷量 " 的汽車制造商,就需要廣泛的產品組合。

沒有低端產品,等于放棄了一整塊市場。

誰給的勇氣?

無論是消費端還是供給端,特斯拉都有一定進一步深入大眾市場的底氣。

消費端來看,高端品牌形象深入人心后,特斯拉每次降價或是推出更廉價車型都能掀起一陣熱度。

去年 7 月,特斯拉發布國產 Model Y 標準續航版,購置稅減免補貼后實際售價僅為 27.6 萬元,比長續航版和高性能版的價格分別低 7 萬和 10 萬元,價差遠超市場預期。

因此,就算特斯拉之前一直處于女車主車頂維權等事件造成的負面輿論風波中,Model Y 標準續航版發布后依舊上演了 " 爆單 " 的劇情,據悉開售首日訂單量便突破 1 萬輛,第二日也突破 5000 輛,兩日累計單量已經超過 Model Y 在 6 月的總銷量,等車周期甚至一度排至年底。

今年年初同樣如此,據媒體報道,較進口版本下降近 15 萬元的國產 Model Y 長續航版正式發售后,大量消費者涌入線下門店,訂購電話也被打爆,上海某一家門店的日銷量接近 200 輛。

歷史已經反復證明,每當特斯拉舉起價格屠刀,都能對終端銷量起到很大的刺激作用,再多負面輿論都很難改變其火爆程度。

產能的上升也給了特斯拉一定勇氣。最新的數據顯示,特斯拉上海超級工廠以及加州、德州和柏林工廠的累計總產能(滿負荷)已經達到 190 萬輛,約為去年全年銷量的兩倍。

另外,生產成本的持續降低也是一大重要助攻。馬丁 · 維查透露,2017 年特斯拉生產每輛車的成本為 8.4 萬美元,但在近幾個季度,已經下降近 60% 至 3.6 萬美元。

馬丁 · 維查直言,成本下降不止是因為電池成本變化,也與不斷優化整車設計、使生產盡可能簡化有關。

這里就不得不提特斯拉的制造工藝了。作為一體式壓鑄技術的先行者,馬斯克曾在特斯拉電池日上透露,使用該技術可將制造成本降低 40%,且有媒體報道稱,對應部位制造時間由傳統工藝的 1-2 小時縮減至 3-5 分鐘。

生產效率提高和成本下降的雙重作用下,業務毛利率不斷增加,讓特斯拉站在了規模效應帶來的盈利通道上。

因此在眾多新勢力車企多次因 " 賣一輛車虧 X 萬 " 的艱難處境被推上熱搜時,特斯拉已經成為當之無愧的吸金王者。今年上半年銷量 56.4 萬輛,特斯拉的凈利潤卻達到了 55.78 億美元,相當于 " 賣一輛車賺 7 萬元 "。

也就是說,就算不單獨推出廉價車型,特斯拉旗下車輛的降價空間也遠大于其他新勢力。

推出廉價車的隱憂

與其他車企相比,特斯拉走出舒適圈的底氣更足一些,但低端市場可能會比高端市場更卷,

畢竟這個細分市場中有一個絕對王者——比亞迪。

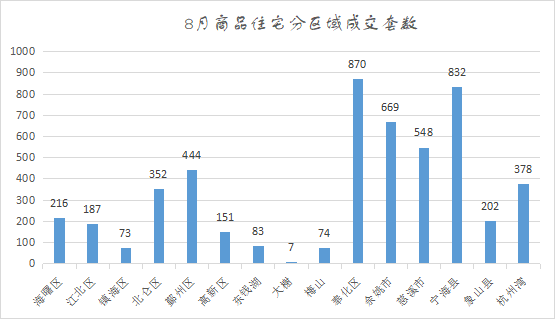

15 萬元左右新能源車 7 月銷量排行榜顯示,比亞迪旗下車型占據前五名中的四個席位,其中比亞迪海豚以月銷超過 2 萬輛排在第一,比亞迪元 PLUS、秦 PLUS-DMi 以 1.9 萬和 1.8 萬輛的成績緊隨其后,近幾個月銷量日漸出圈的廣汽埃安 AION Y 銷量也達到了 12530 輛。

造車新勢力中的兩大 " 黑馬 " ——零跑和哪吒的銷量也都穩定在了 1 萬輛以上,寶馬、戴姆勒這類傳統高端品牌據悉也打算在中國市場推出低價電動汽車型。

另一方面,走量車型將更考驗車企對成本控制、供應鏈把握和產能提升的能力。

以產能為例,今年上半年,特斯拉就深受產能受限的影響,馬斯克甚至多次公開 " 賣慘 ",直言交付量被產能拖累,而一旦產能再次減少,負責支撐銷量的車型大概率會將這個隱患的危害放大數倍,影響消費者和資本市場的信心。

除了外部因素,低端車對品牌價值的影響也是一大隱憂,畢竟豪華品牌通常會有固定的受眾群體,一款售價遠低于品牌均價的車型很有可能會影響老用戶和新潛在用戶對品牌的固有認知和好感度。

特斯拉現在需要做的是,在推出低價車型的同時,通過合適的營銷方案,將低端車對品牌價值的影響降到最低。

如果實在難以兼顧兩方,或許也可以參考蔚來的做法,通過推出獨立子品牌的方式來深入大眾市場。

ZAKER 新聞出品

文 / 鮑星娃

-

世界熱推薦:開封市文化旅游投資集團擬發行3億元中票,用于償還有息債務

頭條 22-09-29

-

環球頭條:有顏值更有氣質 洛陽城市功能品質實現新跨越

頭條 22-09-29

-

世界速遞!九城聯動 浦發銀行鄭州分行開展金融知識惠萬家活動

頭條 22-09-29

-

天天百事通!牧原股份擬設立4家糧食貿易子公司,注冊資本均為1億元

頭條 22-09-29

-

焦點簡訊:浦發銀行鄭州分行公開招聘!名額106個,附報名通道

頭條 22-09-29

-

【環球時快訊】祖雷鳴任黃河水利委員會黨組書記

頭條 22-09-29

-

當前信息:堅持創新升級 航空航天工程九成軸承來自洛陽

頭條 22-09-29

-

熱訊:因貸款資金被挪用,廣東南粵銀行深圳分行被罰40萬元

頭條 22-09-29

-

【焦點熱聞】河南擬新組建6家省級重點實驗室 | 名單

頭條 22-09-29

-

全球即時看!2022年鄭州市工程研究中心申報開啟,申請需滿足這些條件

頭條 22-09-29

-

聚焦:洛陽生產總值達5447.1億元,穩居全省第二位

頭條 22-09-29

-

每日視訊:舞鋼市城鄉開發建設投資公司擬發行5億元私募債獲上交反饋

頭條 22-09-29

-

環球消息!清科創業合伙人胡之光:政府引導母基金發展嘗試轉型,新一輪市場化探索開啟

頭條 22-09-29

-

天天觀熱點:千味央廚、中原金控等聯合發起!2.5億預制菜、餐飲產業基金完成備案

頭條 22-09-29

-

天天熱文:十年間大城崛起:24城進入GDP萬億俱樂部,6城突破2萬億

頭條 22-09-29

-

【快播報】河南省城鄉居民醫保年度繳費啟動,個人繳費標準為每人每年350元

頭條 22-09-29

-

環球新動態:全球首款氫動力人形機器人在濮陽發布!“中原氫城”戰略簽約優必選科技

頭條 22-09-29

-

世界即時:安鋼與中國鐵路物資華東集團簽訂戰略合作協議

頭條 22-09-29

-

當前報道:中金資本單俊葆:五大策略助力鄭州新興產業發展

頭條 22-09-29

-

每日速讀!三部門:防范以“家庭教育指導師”名義開展違規校外培訓

頭條 22-09-29

-

天天快播:剛剛!平頂山完成三組簽約,涉及基金設立、企業IPO合作等

頭條 22-09-29

-

當前簡訊:三峽升船機完成停航檢修,今日正式恢復通航

頭條 22-09-29

-

全球快訊:濟源簽約、開工、投產89個項目,總投資431.52億元

頭條 22-09-29

-

今熱點:鄭州集中簽約一批基金 助力鄭州打造國家創新高地

頭條 22-09-29

-

天天百事通!重磅!鄭州發布5大類25條政策措施,大力開展基金入鄭

頭條 22-09-29

-

熱文:平頂山43個項目集中簽約,總投資248.2億元

頭條 22-09-29

-

當前快報:剛剛!2022中國(鄭州)基金產業投資合作峰會開幕

頭條 22-09-29

-

全球即時:何雄會見中國(鄭州)基金產業投資合作峰會嘉賓

頭條 22-09-29

-

環球熱點評!鄭州市政府簽約海信集團 將圍繞智慧教育、智慧城市等領域合作

頭條 22-09-29

-

世界快資訊丨隔夜歐美·9月29日

頭條 22-09-29

-

【全球快播報】立方風控鳥·早報(9月29日)

頭條 22-09-29

-

【新要聞】皮海洲:上市公司重要股東頻頻增持 維穩增持要注意點什么?

頭條 22-09-29

-

世界熱資訊!總投資50億元,南陽產投食品產業園項目一期開工建設

頭條 22-09-28

-

熱資訊!洛陽市委召開專題會議:加快第一批現代化高中遷建,高質量辦好國家區域醫療中心

頭條 22-09-28

-

【全球聚看點】河南兩家平臺公司擬發行25.5億元私募債,已獲上交所通過

頭條 22-09-28

-

熱門:河南擬立法建立研發投入強度“紅線”制度,不支持觸“紅線”企業申報科技項目

頭條 22-09-28

-

【全球聚看點】河南省政協通過最新人事任免 | 名單

頭條 22-09-28

-

天天熱消息:立方風控鳥·晚報(9月28日)

頭條 22-09-28

-

訊息:截至9月15日,河南實有市場主體920.5萬戶

頭條 22-09-28

-

天天熱點!新天地藥業創業板IPO獲準注冊

頭條 22-09-28

-

【天天報資訊】鄭焦協同打造氫能產業高地,焦作優勢有哪些?

頭條 22-09-28

-

今日關注:總投資351.6億元,濮陽78個重大項目集中開工

頭條 22-09-28

-

全球快消息!楊貴平任進出口銀行遼寧省分行黨委書記

頭條 22-09-28

-

焦點資訊:發力智慧交通,天邁科技與浙江華銳捷簽訂戰略合作協議

頭條 22-09-28

-

當前速遞!天邁科技戰略簽約浙江大華,將在產業推動、戰略支撐等領域深入合作

頭條 22-09-28

-

世界滾動:河南擬立法鼓勵通過股權、期權、分紅等激勵人才

頭條 22-09-28

-

世界百事通!河南公布今年第三批省重大科技專項項目驗收結果,8個項目通過驗收

頭條 22-09-28

-

【環球報資訊】全國外匯市場自律機制電視會議召開

頭條 22-09-28

-

環球觀速訊丨鄭州集中簽約項目46個,總投資額841.7億元(附部分項目名單)

頭條 22-09-28

-

世界熱消息:洛陽市瀍河區人民政府與鄭州銀行洛陽分行達成戰略合作

頭條 22-09-28

-

天天熱文:這一舉措讓貨機在鄭州機場少滑行10分鐘,已累計節油約450噸

頭條 22-09-28

-

全球熱點評!快訊!中兵通信擬撤回北交所IPO申請

頭條 22-09-28

-

熱點在線丨河南銀保監局提示風險:“征信洗白”絕不可信,征信異議要合法提

頭條 22-09-28

-

每日消息!?河南村莊規劃新標準發布!堅持因地制宜,塑造本土特色

頭條 22-09-28

-

最新快訊!重磅!寧德時代擬在洛陽140億元投建新能源電池生產基地

頭條 22-09-28

- 全球信息:16 萬的特斯拉,有必要出現嗎?2022-09-29

- 環球快資訊:企業要發展職工要權益,廣州開2022-09-29

- 【時快訊】丹麥:受損北溪管道內天然氣若全2022-09-29

- 世界熱推薦:開封市文化旅游投資集團擬發行2022-09-29

- 環球頭條:有顏值更有氣質 洛陽城市功能品2022-09-29

- 【環球聚看點】華中地區首座220千伏地下變2022-09-29

- 世界速遞!九城聯動 浦發銀行鄭州分行開展2022-09-29

- 天天百事通!牧原股份擬設立4家糧食貿易子2022-09-29

- 環球快播:國慶假期武漢先晴后雨,氣溫前高2022-09-29

- 焦點簡訊:浦發銀行鄭州分行公開招聘!名額12022-09-29

- 今日報丨漯河市郾城區殘聯2022年殘疾人技能2022-09-29

- 每日快看:餐館老板夫妻一氧化碳中毒,外賣2022-09-29

- 環球熱推薦:漯河市源匯區殘聯為農村困難殘2022-09-29

- 環球熱文:國家社科基金后期資助重點項目、2022-09-29

- 環球新消息丨曾被傳高考403分,“點讀機女2022-09-29

- 最新:川匯區供銷社組織開展節前安全生產大2022-09-29

- 環球速訊:孩子自己策劃、自主完成,將“最2022-09-29

- 速訊:開封市城區供銷社開展消防宣傳演練活2022-09-29

- 每日看點!《2022重陽奇妙游》定妝照公布,2022-09-29

- 今日看點:“大”顯身手!車長 5 米 2,2022-09-29

- 當前快訊:5 歲孩子開車上路媽媽還說開得好2022-09-29

- 熱門看點:國慶期間謝子龍影像藝術館正常開2022-09-29

- 環球最新:“九龍中藥丸”特大假藥案:網絡2022-09-29

- 全球速讀:農業農村部:我國農業生態環境建2022-09-29

- 逃離城市喧囂 與乘用炮來一場詩與遠方的旅2022-09-29

- 【環球時快訊】祖雷鳴任黃河水利委員會黨組2022-09-29

- 當前信息:堅持創新升級 航空航天工程九成2022-09-29

- 熱訊:因貸款資金被挪用,廣東南粵銀行深圳2022-09-29

- 天天消息!云南一公司招聘要求“員工日行32022-09-29

- 【焦點熱聞】河南擬新組建6家省級重點實驗2022-09-29

精彩推薦

閱讀排行

- 每日看點!《2022重陽奇妙游》定妝照公布,10月3日我們不見不散

- 天天熱推薦:今評彈 | 玩羊了個羊被騙9萬:現象級游戲也難防網絡詐騙?

- 即時看!最新通報!鄭州市查處六起違規組織校外學科類培訓

- 當前觀察:“兩面包夾之勢”已成,紅利曼(萊曼)成為俄烏下一大戰焦點

- 焦點觀察:紐約時報:美國“拱火”加碼,將俄烏沖突引向持久戰

- 今日熱文:國慶天氣大反轉!河南大部將持續陰雨天氣,需防范對假期出行和三秋生產影響

- 今日播報!“戲精”男子一人飾三角詐騙鄰居 出車禍、母親死亡都成“劇情”內容

- 世界熱門:河南城鄉居民醫保年度繳費啟動 個人繳費標準350元

- 河南擬出新規治理露天礦山 非法采礦擬最高罰違法所得五倍

- 河南村莊規劃要保護歷史文化和鄉村風貌 不挖山不填湖不毀林