【環球時報記者?萬琳 張博嵐】瑞士選手特奧·格米爾用“Chinatastic”來描述他的北京冬殘奧之行。他解釋說,這個詞是“China(中國)”和“fantastic(棒極了)”的結合,這是他能想到最貼切的形容。在13日北京冬殘奧會閉幕式中,格米爾也實現了童年夢想——在北京“鳥巢”(國家體育場)中走一次。

北京冬殘奧會是這位瑞士殘奧名將第一次來中國。格米爾2歲因患水腫導致身體偏癱,3歲開始學習滑雪。22歲時,他在平昌冬殘奧會摘得3枚金牌,4年后他又在北京收獲高山滑雪男子滑降站姿組銅牌。在北京參加冬殘奧會期間,格米爾在社交媒體上分享了一段他與一名保安人員的自拍視頻。視頻中,他教這位“每天早上都會見到的中國朋友”用瑞士德語說“比賽加油”。格米爾說,雖然一些志愿者穿著防護服只能看到眼睛,但他們每個人都“非常友好”“都很熱情地招待我”。談到延慶賽區國家高山滑雪中心的設施時,格米爾說,中國在過去7年的冬季項目發展讓他感到驚訝。“在活動組織方面,這是我參加過的最好的比賽。”

雖然在北京并未拿到金牌,不過格米爾并未灰心,他已開始準備下個賽季。“我家里有足夠的空間來放下更多金牌……成為一名滑雪運動員是我童年的夢想,我會努力到最后。”格米爾另一個童年夢想,便是“去一次‘鳥巢’。”他告訴《環球時報》記者,他與家人一起觀看2008年北京夏奧會之后,就在心里埋下這顆種子。“我肯定會再來中國的,”他希望下次來北京可以游覽長城。

為北京冬殘奧會“點贊”的運動員不止格米爾。此次共有46個代表團的564名選手前來參賽,除了對場館、設施和志愿者服務等組織方面的直觀感受,北京之行也加深了他們對殘奧林匹克精神的理解。正如格米爾所說,“殘奧林匹克精神是由情感、童年夢想和人人平等的文化混合體。作為殘奧運動員,我們可以盡最大努力把一些情感回饋給支持我們的人,也把夢想傳遞給年輕一代。”

在殘疾人融入社會的過程中,體育運動的價值一直都在。殘奧會起源于第二次世界大戰中損傷脊髓的軍人們的復健治療,逐漸發展為以殘疾人為對象的國際運動賽事。北京冬殘奧賽場上,斯洛伐克冰球選手馬丁·喬帕曾在一次車禍后雙膝截肢,直到朋友帶他去看殘疾人冰球比賽后,他開始參與這項運動。他笑著告訴記者,“運動讓我交到更多朋友,我也開朗了起來。”

巴西殘奧越野滑雪運動員艾琳·羅莎為了練習滑雪,日常在巴西圣保羅州鄉村小鎮圣卡洛斯的熱帶草原、長達6公里的柏油賽道上練習,當地溫度常年達40攝氏度。“我總是說,我們的身體狀況并不重要。我們需要的是面對自身的恐懼,勇敢地去追求。”

改變不只發生在殘疾人身上。“我不喜歡別人覺得我需要被‘特別照顧’”,法國殘奧高山滑雪運動員盧·布拉茲對記者說。長期從事殘疾人志愿服務的冬殘奧會志愿者李羿,在指導其他志愿者時也經常叮囑:“如果殘障人士不想訴說,絕不要執意去幫助。精神平等,是對殘障人士最好的尊重。”

在張家口賽區國家冬季兩項中心,有一條2.5米寬、近1000米長的專用通道,殘疾人選手換上坐姿滑雪器后,可獨立完成熱身、參賽、賽后采訪整個流程。此類設計在北京冬殘奧會上還有很多。“我感受最深的就是殘疾人選手需要平等和尊重。比如我們跟在他們身后進門,他們會幫我們開門,這種感覺非常溫暖。”冬殘奧村志愿者鄭偉博對記者說。

-

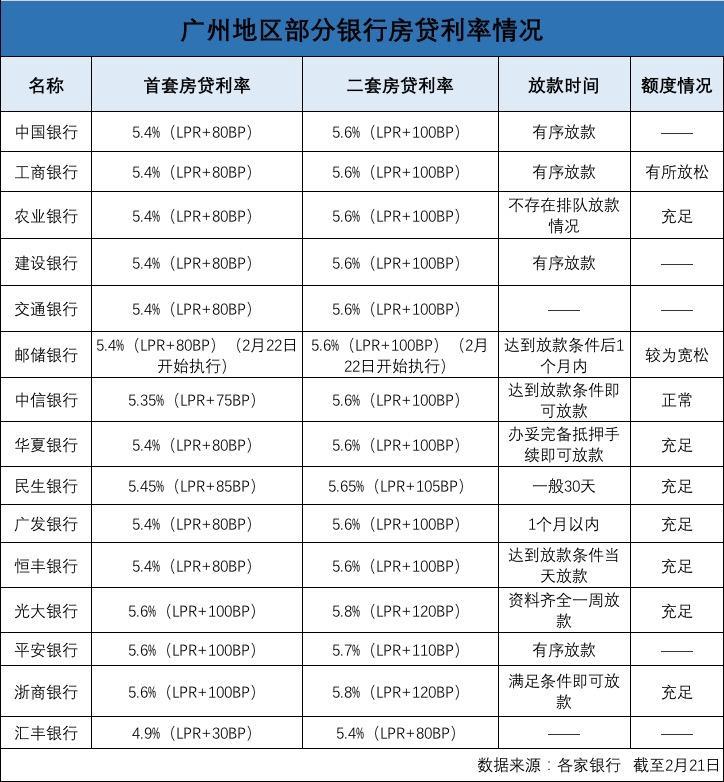

2月居民中長期貸款15年來首現負增長,房地產調控將如何發力?

頭條 22-03-13

-

雪球產品被傳“炸雷”?券商人士稱:傳言存在誤導

頭條 22-03-13

-

俄方談判代表:談判取得了“實質性進展”,期望與烏方簽署文件

頭條 22-03-13

-

京東90億元買下德邦!京東物流CEO余睿:德邦保持獨立運營

頭條 22-03-13

-

洛陽疾控發布重要提醒:務必主動報備和核酸檢測

頭條 22-03-13

-

深圳全市公交、地鐵停運,企業一律居家辦公

頭條 22-03-13

-

專屬產品包已備好!河南線上常態化銀企對接科創企業專場明日開啟

頭條 22-03-13

-

降價!出欄一頭生豬虧約150元?接下來豬價或將跌至谷底→

頭條 22-03-13

-

上海新增本土確診病例6例和本土無癥狀感染者55例

頭條 22-03-13

-

京東物流擬斥資89.76億元收購德邦股份

頭條 22-03-13

-

新強聯擬發行15億元可轉換公司債券獲深交所受理

頭條 22-03-13

-

河南將可在家自測新冠病毒!附省疾控中心專家最全解讀→

頭條 22-03-13

-

今天下午1點!鄭州市金水區啟動重點人群核酸檢測

頭條 22-03-13

-

?鄭州市開展部分行業人群核酸篩查工作

頭條 22-03-13

-

今天13:00開始!高新區開展重點人群核酸檢測,具體點位看這里→

頭條 22-03-13

-

老百姓大藥房14日起上架銷售新冠抗原快測產品

頭條 22-03-13

-

新鄉紅旗區1名密接者活動軌跡公布

頭條 22-03-13

-

河南擬組建第二批15家省產業研究院

頭條 22-03-13

-

北交所“寵物食品第一股”上市 去年營收超4.2億元

頭條 22-03-13

-

海信集團董事長周厚健退休,林瀾接任

頭條 22-03-13

-

國家衛健委:昨日新增本土確診病例1807例

頭條 22-03-13

-

河南昨日新增確診病例1例

頭條 22-03-13

-

濮陽第四輪全員核酸檢測,全部為陰性

頭條 22-03-13

-

代表建議“取消中考、普及高中”,你怎么看?

頭條 22-03-13

-

55城密集發布利好樓市政策,鄭州再出“棚改貨幣化”大招

頭條 22-03-13

-

證監會、財政部聯合推新規 證券違法行為人財產優先用于民事賠償

頭條 22-03-12

-

長春市衛健委主任高玉堂被免職

頭條 22-03-12

-

興港投資集團:建設金融服務、上市公司等六大要素支撐平臺

頭條 22-03-12

-

2021年河南物流總額近18萬億元,物流業收入7463億元

頭條 22-03-12

-

鄭州第二批青年人才公寓即將開放申請,哪些人可以申報?附路徑

頭條 22-03-12

-

河南省市場監管系統食品經營安全監管會議:嚴防嚴控進口食品輸入疫情風險

頭條 22-03-12

-

央行公布2月信貸數據:需求偏弱拖累社融增長 降準降息概率或加大

頭條 22-03-12

-

8項違法行為合并處罰!人行洛陽市中心支行開出今年1號罰單

頭條 22-03-12

-

安陽市殷都區先進制造業開發區揭牌成立

頭條 22-03-12

-

京宛兩地簽署金融對口支援合作框架協議

頭條 22-03-12

-

南陽今年力爭1家企業上市,1家企業上報輔導

頭條 22-03-12

-

未落實疫情防控責任,鄭州市多家重點場所被通報

頭條 22-03-12

-

2022年避坑指南,新華保險提醒您這些套路要小心!

頭條 22-03-12

-

五款產品獲批!國家藥監局批準新冠抗原自測產品上市

頭條 22-03-12

-

總投資超3600億元!開封519個項目被納入省2022年補短板“982”工程

頭條 22-03-12

-

洛陽市第一批224家“專精特新”中小企業公布 | 名單

頭條 22-03-12

-

設研院子公司中標鄭州彩虹橋試驗檢測項目

頭條 22-03-12

-

物流業劇變!京東擬控股德邦,“零擔之王”或私有化退市

頭條 22-03-12

-

2021年河南省國民經濟和社會發展統計公報 | 全文

頭條 22-03-12

-

國家衛健委:昨日新增本土確診476例 新增本土無癥狀1048例

頭條 22-03-12

-

中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平被查

頭條 22-03-12

-

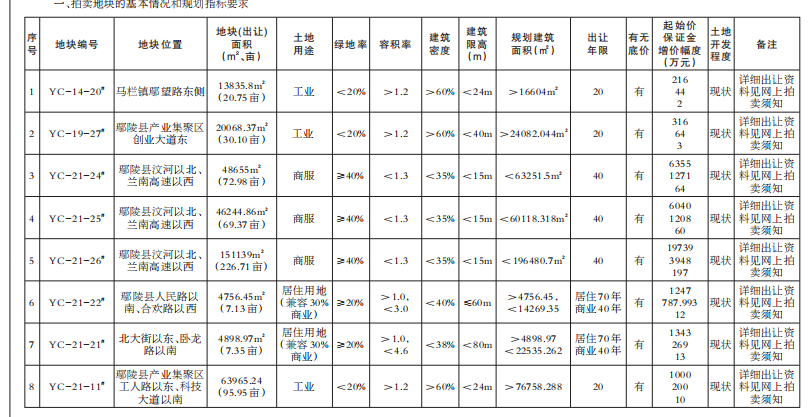

起始價9198萬元,鄭州經開區擬出讓127畝土地

頭條 22-03-12

-

立方風控鳥·早報(3月12日)

頭條 22-03-12

-

河南昨日新增確診病例5例 其中1例本土病例

頭條 22-03-12

-

吉林市市長王路被免職

頭條 22-03-12

-

隔夜歐美·3月12日

頭條 22-03-12

-

何雄會見華潤電力和國家能源集團客人:推動新能源產業補鏈強鏈

頭條 22-03-12

-

安偉在京與央企及知名醫院負責人座談 對接國家隊深化戰略合作聚集優質資源

頭條 22-03-11

-

國企改革三年行動收官年,河南多家新省級平臺陸續亮相

頭條 22-03-11

-

人民銀行發布最新金融數據,傳遞哪些信息?

頭條 22-03-11

- 外國運動員談“來北京實現夢想,踐行殘奧精2022-03-14

- 杭州暫時關停酒吧等密閉場所 校外機構線下2022-03-14

- 蘇州市中小學及幼兒園暫緩復課2022-03-14

- 河北邯鄲叢臺區發現1例新冠肺炎初篩陽性人2022-03-14

- 吉林延邊新增本土確診病例4例、無癥狀感染2022-03-14

- 成都今晚或迎第一聲春雷,未來三天熱“晴”2022-03-14

- 阜城縣總工會開展職工婚戀交友服務活動2022-03-14

- 衡水市總開展關心關愛女職工系列活動2022-03-14

- 迎接省運會 美化新南平2022-03-14

- 女方帶幼女改嫁19年后離婚男方追討撫養費敗2022-03-14

- 河南省安陽市林州市發布大霧黃色預警「20222022-03-14

- 河南省三門峽市靈寶市發布雷電黃色預警「202022-03-14

- 駐馬店最新預警!河南高速禁止所有車輛上站2022-03-14

- 黔西市定新鄉:安全知識教育進校園2022-03-14

- 河南省南陽市新野縣發布大風藍色預警「20222022-03-14

- 天津新增22例本土陽性感染者2022-03-14

- 北京中日友好醫院公告:即刻起急診和兒科門2022-03-14

- 杭州新增2例新冠病毒無癥狀感染者2022-03-14

- 廣東惠州市惠東縣海域發生4.1級地震 震源2022-03-14

- 2月居民中長期貸款15年來首現負增長,房地2022-03-13

- 雪球產品被傳“炸雷”?券商人士稱:傳言存2022-03-13

- 陜西寶雞市公布新增本土確診病例主要活動軌2022-03-13

- 河北廊坊廣陽區全域道路實施封控管理2022-03-13

- 北京朝陽區新增3名核酸檢測陽性人員2022-03-13

- 北京朝陽區新增3名核酸檢測陽性人員2022-03-13

- 3月12日0時至24時威海市新增報告病例情況及2022-03-13

- 他們,給了自己一雙翅膀2022-03-13

- 「提能力 強作風 優服務 促發展」鞏義市2022-03-13

- 喜訊!寶泉榮獲五鉆級智慧景區2022-03-13

- 林州市政府辦公室 開展義務植樹 農村人居2022-03-13