作者:楊陽|河南省交通規劃設計研究院股份有限公司,河南交通運輸戰略發展研究院

編輯:楊陽|校核:劉文豐|審核:龍志剛

導讀:在城市進入存量發展階段及機動車停車泊位仍然存在缺口的雙重背景下,增建社會公共停車場及建筑物合理配建停車位是提高停車泊位供給的重要途徑。而如何依據停車場泊位數量合理設置停車場坡道數是保障停車場停車效率及減少排隊車輛對市政道路影響的重要因素。運用排隊論可模擬計算停車場高峰小時平均排隊長度,以此判定停車場坡道數量是否滿足要求;并通過循環計算,最終確定停車泊位與停車場坡道數量的匹配關系。

(資料圖)

(資料圖)

一、理論基礎

排隊論是通過對服務對象到來及服務時間的統計研究,得出數量指標(等待時間、排隊長度等)的統計規律,然后根據這些規律來改進服務系統的結構或重新組織被服務對象,使得服務系統既能滿足服務對象的需要,又能使機構的費用最經濟或某些指標最優。

根據日常經驗,車輛進出停車場的過程劃分為3個階段。第一階段:進出車輛到達停車場出入口;第二階段:前方存在其他車輛時,需排隊等待;第三階段:車輛到達停車場坡道閘機處,通過閘機服務后進入或駛離停車場。

而根據排隊論,排隊系統主要由3個過程組成,即對象到達、排隊等待、服務通過。通過與排隊論對比發現,車輛進出停車場過程的3個階段與排隊論相符合。因此,針對停車場坡道數量的相關評價可利用排隊論進行分析。

二、模型設定

01模型選擇

因停車場進出系統相互獨立,因此在模型設定上,將停車場出入口坡道分開考慮。根據停車場坡道設置規則,對于有N個坡道的出口(或入口)有三種設置情況:N個單坡道、一個N坡道和多個Si坡道(1≤Si≤N、且∑Si=N)。在實際情況中,絕大部分停車場出入口為單坡道出/入口、單坡道出口和單坡道入口組成的雙向出入口。但因進出系統相互獨立,單坡道出口和單坡道入口組成的雙向出入口仍可被分解為1個單坡道出口和1個單坡道入口。因此,本次研究模型統一運用N個單坡道出口(或入口)進行計算。

02參數設定

根據停車場車流及服務時間相關研究,出入停車場車流服從參數為λ的泊松分布,出入停車場時間服從參數為μ的負指數分布。對于N個單坡道出口(或入口)的停車場排隊系統,λ為單位時間單坡道平均到達車輛數(pcu/s),μ為坡道單位時間平均服務車輛數(pcu/s),其相關評價指標如下所示。

1)服務強度 ρ=λ/μ

2)系統空閑的概率

3)系統狀態概率

4)平均排隊時間 W=ρλ/(μ-λ)

5)平均排隊長度 L=ρλ/(μ-λ)

03判定標準

為了使停車場出入口運行較為通暢,不出現大規模排隊現象,停車場坡道數量以滿足可容忍的平均排隊長度為判定標準,設定為平均排隊長度L≤4。

三、計算方法

01計算流程

根據同類型停車場服務效率調查,結合高峰小時停車場交通發生和吸引量可計算出停車場出入口最少坡道數量,結合排隊論平均排隊長度計算公式,驗證是否滿足可容忍的平均排隊長度要求。如不滿足,則需要增加1個坡道數,并重新計算是否符合要求,直到滿足要求為止。

圖1 適宜坡道數計算流程

02具體步驟1)最少出、入口坡道數計算停車場最少出、入口坡道數,即要求在平均服務效率條件下使停車場交通發生、吸引量能夠進出的最少出入口坡道數。假設平均服務效率為t秒/輛,高峰小時交通量為Rpcu,則最小坡道數為Rt/3600(取最小整數),相應的出口最少坡道數計算使用停車場交通發生量,入口最少坡道數計算使用停車場交通吸引量。2)排隊長度計算停車場入口和出口均為單坡道的隨機服務系統,根據平均服務效率t秒/輛,計算單位時間平均服務車輛數μ=1/t,并結合最小坡道數依次計算單位時間單車道平均到達車輛數λ,最終計算得出平均排隊長度L。3)合適坡道數量計算將上一步計算得出的平均排隊長度L與設定的可容忍平均排隊長度進行比較,如果滿足,則停止計算;如不滿足,則需要增加1個坡道數,并重新計算平均排隊長度,直到滿足要求為止。

四、實例研究

以配建停車位3000個的A商務辦公建筑停車場為例,設定閘機通過方式為掃描感應式,進入停車場閘機的平均服務時間為8s,駛出停車場閘機的平均服務時間為11s,相關參數如下所示。表1 A商務辦公建筑停車場相關參數

計算得出,停車場進出車輛排隊相關評價數據及早晚高峰適宜的進出坡道數據如下所示。

表2 相關評價數據

表3 早晚高峰適宜進出坡道數

根據計算結果,為保證高峰小時內平均排隊長度不大于4個車輛,早高峰需5個進口坡道和1個出口坡道,晚高峰需1個進口坡道和6個出口坡道。

結語:通過排隊論雖能計算得出具體停車場坡道數與停車泊位匹配關系,但受限于高峰小時出入車輛數占地下車庫停車位比重、早晚高峰進出比例及單車服務時間等停車場相關參數為統計預測參數,模擬計算結果與建成實際情況存在一定誤差。且隨著無感支付等技術手段的普及運用,進出停車場閘道服務時間將越來越短,所需停車場坡道數量將逐漸減少。但另一方面,受早晚高峰進出車輛錯位情況,早晚高峰進出坡道數也嚴重錯位,如何通過相應措施合理調配早晚高峰進出坡道資源存在一定挑戰。

責編:陶紀燕 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉

-

每日視訊:基于排隊論的停車場坡道數量與停車泊位匹配關系研究 | 龍志剛專欄

頭條 22-10-09

-

【天天時快訊】3000億城商行行長任職資格獲批!今年多家上市銀行"一、二把手"調整

頭條 22-10-09

-

【全球熱聞】大增130%!房企9月拿地顯著回升,熱點城市土地供應明顯增加

頭條 22-10-09

-

世界速看:重大調整!A股投資者能買B站?滬深交易所回應!需滿足這些條件,最快明年3月

頭條 22-10-09

-

滾動:2022中國(鄭州)產業轉移系列對接活動將于11月初舉辦

頭條 22-10-09

-

全球通訊!神農種業實驗室理事會第三次會議召開

頭條 22-10-09

-

每日快播:“元宇宙婚禮”來了!“新郎”竟是A股公司90后董事長

頭條 22-10-08

-

當前熱議!上海市印發制造業數字化轉型實施方案,打造30個行業性工業互聯網平臺

頭條 22-10-08

-

環球觀點:這6市縣入選 河南省產業研發基金項目名單出爐

頭條 22-10-08

-

世界焦點!中原銀行首家“四有”試點鄉鎮支行正式開業

頭條 22-10-08

-

環球視點!國家發展改革委價格監測中心:預計本輪國內成品油調價“擱淺”

頭條 22-10-08

-

全球微速訊:56歲河南工業大學糧油食品學院教授馬傳國去世

頭條 22-10-08

-

【環球播資訊】國慶假期部分重點城市新房銷售同比增長,黃金周樓市出現恢復

頭條 22-10-08

-

環球速讀:周二開搶!鄭州再撒一波汽車消費券,要發足1億元車補

頭條 22-10-08

-

【天天播資訊】最高人民檢察院依法對盛光祖決定逮捕

頭條 22-10-08

-

今日熱搜:財政部、稅務總局發布企業投入基礎研究稅收優惠政策

頭條 22-10-08

-

環球新消息丨河南省下調首套個人住房公積金貸款利率

頭條 22-10-08

-

天天最資訊丨310項!2022年度河南省科學技術獎授獎建議項目公示

頭條 22-10-08

-

天天實時:三峽能源長江電力成立新能源投資公司 注冊資本100億

頭條 22-10-08

-

世界快訊:2022年文化和旅游數字化創新實踐案例公布,河南1案例入選

頭條 22-10-08

-

速遞!鄭州下調首套個人住房公積金貸款利率

頭條 22-10-08

-

環球今日訊!河南昨日新增本土確診病例2例、本土無癥狀感染者12例

頭條 22-10-04

-

環球觀天下!高溫寒潮預警齊發 專家提醒謹防冷熱交替

頭條 22-10-03

-

全球即時看!山東臨沂購房限時優惠:在中心城區首次買新房最高補貼35萬元

頭條 22-10-03

-

焦點簡訊:2022年諾貝爾生理學或醫學獎公布

頭條 22-10-03

-

全球熱點!證券從業人員新風向!經紀人跌破5萬,投顧超7萬,保代"轉會"新動向

頭條 22-10-03

-

看點:年內第4批中央儲備投放!豬肉價格未來走勢如何?

頭條 22-10-03

-

熱點在線丨進一步緩解“里程焦慮” 河南電動汽車正迎來“暢跑時代”

頭條 22-10-03

-

全球熱點!中國石油化工股份擬將美國存托股份從倫交所退市

頭條 22-10-03

-

天天快訊:我國第四批預備航天員選拔工作已于近期啟動

頭條 22-10-02

-

速遞!總投資12億元,一珠寶級白鉆項目簽約落戶禹州

頭條 22-10-02

-

【環球報資訊】國慶假期多地出招吸引游客:發放文旅消費補貼、景區免門票

頭條 22-10-02

-

焦點訊息:房企增信債券融資范圍擴大,已有試點公司開啟第二輪融資

頭條 22-10-02

-

每日消息!央媒觀豫 | 潮涌河洛景色新

頭條 22-10-02

-

時訊:2022年諾貝爾獎將從10月3日起陸續揭曉

頭條 22-10-02

-

當前速遞!下半年首個寒潮預警來了!將帶來哪些影響?一文讀懂

頭條 22-10-02

-

【世界新視野】美國加州州長簽署法案 將中國農歷新年定為法定假日

頭條 22-10-02

-

天天熱門:河南昨日新增本土無癥狀感染者11例

頭條 22-10-02

-

微資訊!又有億元級銀行股被強拍!這家城商行大股東將被清倉,前三季銀行股流拍率近四成

頭條 22-10-02

-

全球速讀:王凱在鄭州調研重大項目建設慰問一線建設者

頭條 22-10-01

-

環球關注:小鵬汽車9月交付8468臺,前9月交付量超2021年全年

頭條 22-10-01

-

熱訊:信陽推進與正大集團合作進度,打造信陽現代農牧食品全產業鏈項目

頭條 22-10-01

-

每日資訊:總投資2.48億元!信陽市浉河區供水項目迎來新進展,惠及60余萬人

頭條 22-10-01

-

當前資訊!總投資318.3億元,新鄉今年已新開工5個高速公路項目

頭條 22-10-01

-

天天觀熱點:雄安新區至忻州高速鐵路正式開工建設,全線設13座車站

頭條 22-10-01

-

世界今頭條!雖敗猶榮!中國女籃獲得2022年女籃世界杯亞軍

頭條 22-10-01

-

世界短訊!起始價合計2.91億元,鄭州擬掛牌出讓7宗倉儲、工業用地

頭條 22-10-01

-

世界實時:全國土拍"扎堆"!多數城市熱度下滑 ,熱點城市民企拿地意愿回升

頭條 22-10-01

-

今日熱聞!洛陽市委專題會議:加快推進呼南高鐵焦洛平段、洛陽機場改擴建等項目

頭條 22-10-01

-

每日看點!河南航空港投資集團和鄭州航空港科創投資集團揭牌

頭條 22-10-01

-

微動態丨隔夜歐美·10月1日

頭條 22-10-01

-

環球今熱點:立方風控鳥·早報(10月1日)

頭條 22-10-01

-

天天滾動:又一央企子公公司落地鄭州!注冊資本10億元

頭條 22-10-01

-

每日速訊:7家建企成功“升特”!住建部公布2022年度第四批資質核準名單

頭條 22-09-30

-

世界微速訊:2023年國考時間定了!10月25日開始報名

頭條 22-09-30

- 每日視訊:基于排隊論的停車場坡道數量與停2022-10-09

- 環球熱消息:全市秋作物收獲近八成 截至102022-10-09

- 焦點快播:今評彈丨椰樹開直播把低俗“開上2022-10-09

- 天天熱資訊!吾輩 · 我們這10年丨徐娜:2022-10-09

- 世界頭條:研究:omega-3跟中年時大腦結構2022-10-09

- 環球關注:狗狗需要益生菌嗎?看看研究怎么2022-10-09

- 浙江多部門聯合出臺《關于高質量推進老有所2022-10-09

- 寧波首套個人住房公積金貸款利率下調 存量2022-10-09

- 寧波首套個人住房公積金貸款利率下調 存量2022-10-09

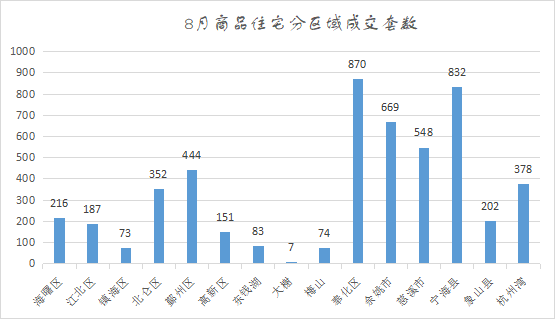

- 三季度青島新房共成交36053套!樓市迎來政2022-10-09

- 三季度青島新房共成交36053套!樓市迎來政2022-10-09

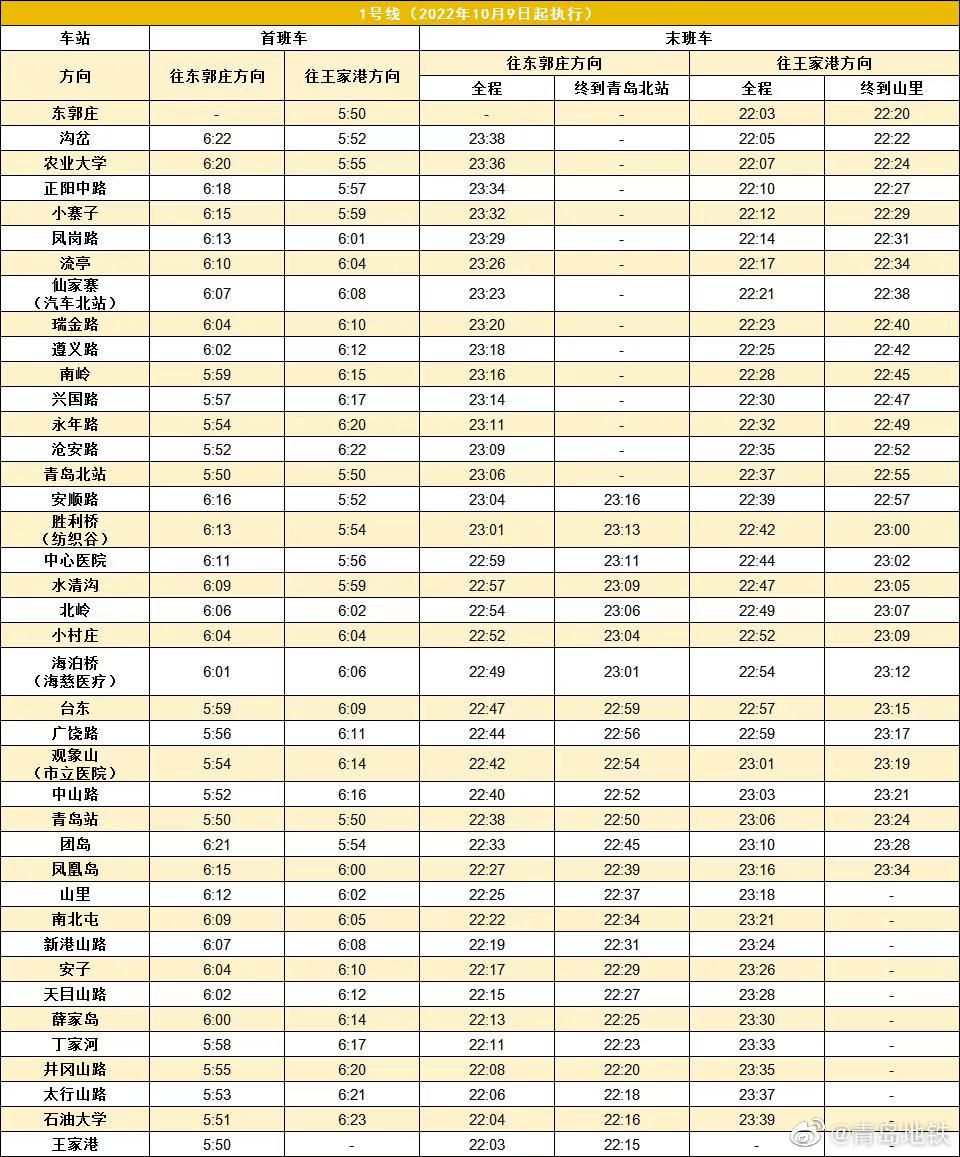

- 10月9日起青島地鐵結束季節性延時 最新時2022-10-09

- 降雨大風降溫先后“登場”!青島11日最低氣2022-10-09

- 全球球精選!以身試藥!他參與研制的藥挽救2022-10-09

- 環球實時:我國成功發射先進天基太陽天文臺2022-10-09

- 【環球時快訊】國家衛健委:昨日新增本土確2022-10-09

- 環球觀點:莫德斯特壓哨破門,多特先失兩球2022-10-09

- 山東每年減輕企業和個人直接社保繳費負擔約2022-10-09

- 青島全面增強向海圖強發展優勢 圍繞打造引2022-10-09

- 每日視訊:全能型冷空氣來襲!華北黃淮需警2022-10-09

- 福建省持續提高優撫對象撫恤補助標準 預計2022-10-09

- 國慶假期云南接待游客1989.4萬人次 實現旅2022-10-09

- 國慶假期云南接待游客1989.4萬人次 實現旅2022-10-09

- 昆明市中小學幼兒園國慶收假實行錯峰返校 2022-10-09

- 昆明市中小學幼兒園國慶收假實行錯峰返校 2022-10-09

- 注意!昆明植物園種子博物館10月8日至10月22022-10-09

- 世界快訊:「今日天氣預報」安陽2022年10月02022-10-09

- 【天天新視野】「今日天氣預報」南陽2022年2022-10-09

- 今頭條!「今日天氣預報」周口2022年10月092022-10-09

- 全球今亮點!「今日天氣預報」駐馬店2022年2022-10-09

精彩推薦

閱讀排行

- 焦點快播:今評彈丨椰樹開直播把低俗“開上了高速”,被罰多次為何還是治不了?

- 天天熱資訊!吾輩 · 我們這10年丨徐娜:與1400年前的洛陽少年對飲一杯

- 河南省產業研發基金項目名單出爐 6地市產業項目入選

- 河南交通這十年有何亮點?基本建成現代立體交通體系和物流通道樞紐

- 央行宣布下調首套個人住房公積金貸款利率 鄭州購房者月供能省多少錢?

- 河南將對貨車再實施通行費減免10%疊加優惠 預計減免5.7億元

- 2022年國家鄉村振興示范縣創建名單公示 河南五個縣市入圍

- 注意保暖!寒露遇上冷空氣 河南最低氣溫將跌至個位數

- 黃金周“剁手”數據出了!河南消費市場穩中有升 消費市場呈現持續復蘇態勢

- 每日資訊:今評彈丨商場女廁畫“偷窺男”,別拿冒犯當“有趣”