為進一步促進公募基金行業高質量發展,近日,公募基金產品層面迎來了一次“供給側改革”。

中國基金報記者從業內獲悉,近期監管要求基金公司上報新基金時,需要提供迷你基金情況說明、解決方案以及解決時間點,若解決方案中提到持續營銷,還需要提供切實可行的措施。

從業內反饋來看,多數基金公司人士認為,這是此前基金業高質量發展意見指導方針在基金產品端的細化落實和延續,最新的監管政策可以促使基金公司積極行動,高度重視并解決迷你基金的問題。

(相關資料圖)

(相關資料圖)

新基金上報需提交迷你基金“清單”

2019年1月全面實施公募基金常規產品分類注冊機制以來,基金注冊便利度大幅提升,行業主體獲得感明顯增強,有力促進了權益類基金發展壯大,助推行業規模快速增長,產品結構持續優化。與此同時,公募基金行業量與質不平衡的問題逐步顯現,迷你基金等現象也受到關注。

近期,針對行業內長期以來存在的迷你基金問題,監管展開了一次摸底調查,要求基金公司上報新產品時需提供旗下迷你基金的具體情況,并拿出切實可行的解決方案,同時給出解決的時間期限。

“近期監管要求基金公司上報新基金時,需要提供一份公司旗下規模低于5000萬元以下的迷你基金情況說明(不包括發起式基金),說明的內容包括迷你基金的具體情況、詳細的解決方案以及明確的解決時間節點。基金公司若是給出的是持續營銷的解決方案,也要拿出切實可行的具體措施。” 一位業內人士表示。

據上述人士介紹,此前對迷你基金的要求是基金公司需控制非權益基金的迷你基金數量在7只以下,否則就會影響產品審批,而現在統計的迷你基金情況明確包括權益基金在內,可見目前要求比過往更為嚴格。

另一位基金公司人士也表示收到相關要求。“基金公司在報新產品時,需要提交公司旗下迷你基金的情況說明以及解決時間,比如提交公司旗下迷你基金名稱、數量以及規模在5000萬以下的持續時間,尤其關注規模在1000萬以下的迷你基金。”

“監管并未對迷你基金的解決時間采取‘一刀切’的政策,而是讓基金公司自己給出解決時間表,不過基金公司也不會把解決時間的期限拖得太久,這樣會顯得沒有解決問題的誠意。”上述基金公司人士表示。

多位基金公司人士也都獲悉相關消息。另一位業內人士表示,目前政策還處于研究階段,有說法是今年年底之前解決迷你基金問題,甚至有消息稱1000萬以下的迷你基金要盡快(或在三季度末之前)拿出解決方案,不排除未來影響新產品審批的可能性。

據了解,目前多家基金公司都在準備迷你基金的情況說明,同時在積極與監管溝通,部分動作較快的基金公司已經提交了相關情況說明。

處置迷你基金進行時

從過往基金行業常規慣例來看,迷你基金的處置手段一般包括清盤、轉型、持續營銷等,目前各家基金公司也在結合自身情況制定迷你基金的解決方案。

“未來是清盤還是通過持續營銷解決迷你基金的問題,需要根據具體產品具體分析,但從過往情況看,能夠通過持續營銷將迷你基金做大的還是相對較少。”一位基金公司產品人士表示,目前該公司也還在探討方案之中。

”迷你基金是選擇清盤還是選擇持續營銷需要根據具體情況具體分析,個人預計清盤的可能性居多。畢竟迷你基金的規模若是能夠做大,基金公司早就已經采取行動。”一位業內人士也持相似的態度。

從記者了解到的情況看,持續營銷難度相對較高,已成為行業普遍態度。另一位業內人士表示,從目前渠道的現狀看,基金公司新發一只基金比持續營銷容易,持續營銷相對困難,對比之下,清盤是相對簡單的解決方案。

“過往基金公司可能還會考慮保留迷你基金的殼資源,未來若是迷你基金的存在會對基金公司新業務的審批造成影響,還不如選擇直接清盤。”一位基金公司人士更是直言。

事實上,除了清盤、持續營銷的常見做法之外,此前業內也出現過劉暢暢等有一定知名度的基金經理接手小基金,或是將迷你基金轉為券商結算模式等將基金規模做大的嘗試,

但在業內人士看來,上述的做法不具備普遍適用性。“過往單個基金經理管理產品存在數量上限,行業內明星基金經理所管基金都不少,對于明星基金經理而言,若是迷你基金過往業績不佳,也會影響其所管產品的凈值曲線,因此,明星基金經理接手迷你基金動力不足。此外,明星基金經理在公司都是有比較強的話語權,公司也不會勉強其接管迷你基金。”一位業內人士指出,“而轉為券商結算模式,也需要基金經理或者產品本身能夠得到券商渠道的認可。”

一位基金公司人士分析稱,不同的基金公司對于迷你基金的應對策略可能不盡相同。“大公司旗下基金產品數量多,日常產品持續營銷工作量大,相對新發基金而言,持續營銷也相對困難,可能更傾向于直接清盤迷你基金。對于小基金公司來說,本身公司產品數量就不多,新發產品難以進入銷售渠道的重點產品池,最終,新發基金募集規模也就在2個億成立線附近,對于這些公司而言,可能會愿意將部分精力放在迷你基金持續營銷上。”

好買基金首席分析師曾令華也認為,迷你基金大致有幾種處置方案:一是轉型,找到適合迷你基金的定位,但不是一直都有契合市場環境;二是清盤或合并。

談及未來對產品布局的影響,有基金公司人士表示,對于一些具有長遠戰略意義但短期不在風口的產品,基金公司將來更多會采用發起式基金的模式,進行種子基金布局。

敦促行業高質量發展不能跟風布局產品

多位業內人士認為,最近幾年,監管一直在關注行業內存在的迷你基金情況,近期摸底迷你基金的情況,是對公募高質量發展指導意見的落實,未來基金行業會更加高度重視這一問題。

在一位業內人士看來,敦促基金公司拿出迷你基金的解決方案,可謂是公募基金高質量發展意見指導方針下的具體措施。“事實上,此前基金公司很多決策并不夠理性,具體表現在不愿意關閉迷你基金的同時又在發行新基金,最新的監管政策可以促使基金公司去切實解決迷你基金的問題。”

更有一位基金公司人士直言,此次監管措施并不是簡單地去控制迷你基金數量,也不是為了單純做表面文章,而是敦促基金公司切實解決迷你基金的問題。“后繼三、四季度的迷你基金數據會非常受到關注,據了解,很多基金公司打算在年底前解決迷你基金的問題。”

上述人士進一步指出,此次監管舉措是在公募基金高質量發展的大背景下進行,可謂是基金行業的一次“供給側改革”。他認為,這可以敦促基金公司盡快清理掉其中一些意義不大的迷你基金,雖然出清階段會有短期陣痛和壓力,但從長遠來看,還是能夠減輕行業負擔。

“此外,對于基金投資者而言,現存基金數量已經超過1萬只,其中還有數百只迷你基金,增加了投資者選基的困難性,站在這一角度上看,也很有必要對迷你基金進行一次性梳理。”上述業內人士表示。

另一位基金公司人士也談到,此前因為種種原因,基金公司沒有動力清理迷你基金。“比如部分基金公司投研團隊比較強勢,不希望清理團隊旗下產品,這就導致基金公司銷售部門每隔一段時間就要找資源挽救迷你基金,維持其運作,事實上,這部分迷你基金不僅消耗公司資源,對后臺運營也造成一定壓力,從這個角度看,此次政策出臺,可以倒逼基金公司清理部分價值不大的迷你基金。”

另一位行業人士也認為盡快梳理并解決迷你基金是一件好事情。“從基金公司角度分析,此前基金公司沒有動力去清理迷你基金,而迷你基金的存在又非常耗費公司資源,根據基金合同約定,維持迷你基金運作,需要每隔60天開一次持有人大會,這些操作都會產生一定的成本。從投資者角度上看,參與迷你基金投資也需要謹慎。”

“回顧歷年各類型產品,容易給客戶虧錢的通常是一些主題性或熱點性的產品,而這些又很容易帶來規模。”曾令華建議,基金公司去布局產品時還是要盡量不要盲目跟風,要更科學、審慎地布局產品。

二季末超700多只迷你基金投資者布局需要多方位考量

Wind數據顯示,截止今年二季度末,剔除發起式基金,行業內存在的迷你基金數量超過700只,占全部基金產品數量比重超過5%以上,涵蓋債券、混合、指數、QDII等多種產品類型。而在這部分迷你基金中,規模在1000萬元以下的基金超過170只,今年新發而后規模迅速降至5000萬以下的產品超過40只。從目前行業現狀來看,迷你基金的問題不容忽視,迷你基金產生原因也較多元化,投資者布局基金時更需要全方位考量。

談及迷你基金產生的原因,在上海證券基金評價研究中心高級分析師池云飛看來,新老更替是很自然的現象。“首先,我國基金市場仍處在快速發展的階段,每年都會有大量創新品種入市。其次,國內的資本市場本身也在不斷地變化,這需要基金管理人不斷地推出新的策略、新的基金產品以適應全新的市場環境和需求。此外,在老產品中也存在一部分業績競爭力不高、未適應新市場環境的基金,其規模萎縮是市場的自然選擇。這也折射出行業日益激烈的競爭業態,一部分基金由于市場認知度低、業績競爭力不足等原因規模難以做大。”

一位業內人士也表示,導致迷你基金產生的因素很多。“一方面是現有基金產品數量眾多,勢必導致部分業績平庸的產品遭到投資者用腳投票,規模逐漸縮水淪為迷你基金;另一方面還有部分行業基金,在產品布局時未能看清楚行業發展趨勢,最終導致業績不佳規模縮水;此外,新基金產品獲批需要在6個月內啟動發行,期間市場行情變化較快也會影響基金發行,若是錯失行情,也會導致發行困難,規模不盡理想。”

曾令華也認為,迷你基金數量增多的原因主要源于基金產品總體個數增長。同時,一些業績不好或是發現時點不好、管理能力不行,很容易規模逐漸縮水淪為迷你基金。

“不少迷你基金來自中小基金公司,它們通常在發展之初將更多精力放在投研上,因銷售資源匱乏,大中型渠道在進行產品準入時會對成立時間、規模、排名等有嚴格的要求,所以即使產品業績表現優異,規模提升也有一定的難度。從這一角度看,行業內存在一定比例的迷你基金也屬于一種正常現象。” 一家基金公司人士也表示。

有業內人士指出,迷你基金的隱性費率比較高,投資者需要多方面因素綜合考量。還有業內人士建議基民理性、客觀看待迷你基金,不唯規模論。迷你基金不代表業績表現不行,選擇基金時可參考基金收益率、回撤等數據,理性選擇。

池云飛也建議,投資者布局基金時,先從自身的投資目標和風險承受力出發,選擇適合自身情況的品種;再結合第三方機構的評級、基金的歷史業績、基金的風格特征、基金經理的能力圈等信息做判斷。

責編:王時丹 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉

-

焦點簡訊:監管出手!“迷你基金”最新要求來了

頭條 22-07-31

-

今日報丨力量鉆石40億定增獲準注冊

頭條 22-07-31

-

天天簡訊:涉嫌嚴重違紀違法,這家國有支付機構董事長被查!任職僅一年有余

頭條 22-07-31

-

每日熱議!中國7月官方制造業PMI為49% 比上月下降1.2個百分點

頭條 22-07-31

-

世界熱資訊!河南昨日新增本土確診病例1例 新增本土無癥狀感染者33例

頭條 22-07-31

-

天天動態:何雄會見中國通號上海工程局董事長神鳳敏一行

頭條 22-07-31

-

環球熱消息:總投資282.7億元,鄭州17個重大產業項目集中開工

頭條 22-07-31

-

今日快訊:“小鴻帽”吳榮照 | 財金先生

頭條 22-07-30

-

百事通!四方達獲海南國資加持!河南鉆石上市軍團搶灘消費級市場

頭條 22-07-30

-

環球熱訊:人民銀行研究局局長王信:將研究出臺金融機構環境信息披露時間表和路線圖

頭條 22-07-30

-

快播:反家暴!河南立法明確“首接責任制”,5種情況應出告誡書

頭條 22-07-30

-

環球熱資訊!成都市與寧德時代簽署戰略合作框架協議

頭條 22-07-30

-

全球觀察:南陽市臥龍區發布關于二月河先生舊居保護的情況通報

頭條 22-07-30

-

環球快消息!中信正業控股集團有限公司原黨委書記、董事長柳明接受審查調查

頭條 22-07-30

-

世界微資訊!總投資7.5億元,粵浦科技鄭州白沙科創中心開工

頭條 22-07-30

-

【時快訊】國家集成電路基金總經理丁文武被查

頭條 22-07-30

-

全球熱頭條丨河南昨日新增本土確診病例1例 本土無癥狀感染者21例

頭條 22-07-30

-

【天天報資訊】隔夜歐美·7月30日

頭條 22-07-30

-

快看:立方風控鳥·早報(7月30日)

頭條 22-07-30

-

世界焦點!恒大:已售未交樓項目中96%已部分或全部復工

頭條 22-07-29

-

世界速遞!微軟大中華區副總裁田群喜到訪豫信電科 探討在新型產業學院等領域合作

頭條 22-07-29

-

焦點信息:立方風控鳥·晚報(7月29日)

頭條 22-07-29

-

天天滾動:上半年國有企業營業總收入392935.2億元,同比增長9.8%。

頭條 22-07-29

-

天天快資訊丨天馬新材北交所IPO過會,你的手機或許用了它家生產的材料

頭條 22-07-29

-

天天觀焦點:河南兩家企業同日IPO“趕考”!8月5日上會

頭條 22-07-29

-

世界觀察:河南天馬新材北交所IPO過會,擬募資3.76億元

頭條 22-07-29

-

當前動態:證監會批準開展黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期權交易

頭條 22-07-29

-

天天頭條:芒果超媒:湖南廣播電視臺擬將其所持的公司100%股權無償劃轉給湖南廣播影視集團

頭條 22-07-29

-

全球熱點評!銀保監會:擬對申請設立財務公司的企業集團資產總額要求由50億元調整至300億元

頭條 22-07-29

-

【獨家】最新!河南公布648家省定重點上市后備企業

頭條 22-07-29

-

焦點速遞!河南:沿黃流域GDP占全省55.3%,培育千億級產業集群12個

頭條 22-07-29

-

焦點熱文:每日優鮮徐正回應:我沒有跑路

頭條 22-07-29

-

【報資訊】新鄭市人大常委會通過一批人事任免 | 名單

頭條 22-07-29

-

今日熱門!中豫信增受讓鄭州煤電5.7%股份完成過戶

頭條 22-07-29

-

當前快訊:銀保監會、央行:11月20日起,開展特定養老儲蓄試點

頭條 22-07-29

-

環球訊息:剛剛!鄭州住房公積金管理中心推出“組合貸款+共有抵押權登記”業務

頭條 22-07-29

-

【環球熱聞】王祥喜任應急管理部黨委書記

頭條 22-07-29

-

環球快報:開封城市更新大運河文化保護傳承項目獲首筆銀團貸款,融資9.28億元

頭條 22-07-29

-

全球快看點丨神馬股份近期收到3.23億元增值稅留抵退稅款

頭條 22-07-29

-

每日信息:金壯龍任工業和信息化部黨組書記

頭條 22-07-29

-

世界快消息!三方簽署戰略合作!又一上市公司大動作加碼預制菜全產業鏈

頭條 22-07-29

-

環球動態:商丘發布最新一批人事任免,涉市財政局、市統計局等

頭條 22-07-29

-

全球新動態:“十四五”全國城市基建規劃發布!新增城市軌道交通里程0.3萬公里

頭條 22-07-29

-

天天熱門:每日優鮮業務調整別“硬著陸” | 立方快評

頭條 22-07-29

-

世界聚焦:商務部等13部門:推進綠色智能家電下鄉

頭條 22-07-29

-

微速訊:央行:二季度末房地產業中長期貸款余額同比下降1.4%

頭條 22-07-29

-

世界短訊!集體踩雷!10家A股擬IPO企業上市審核被中止

頭條 22-07-29

-

播報:8月1日起,安徽蚌埠開始第三批墊付

頭條 22-07-29

-

天天百事通!蘇州產業創新集群直投基金啟動 首期規模不少于200億元

頭條 22-07-29

-

每日短訊:商務部:上半年全國吸收外資7233.1億元,同比增長17.4%

頭條 22-07-29

-

世界短訊!江凌與清洛基地首席科學家雒建斌會談,雙方將助推清洛基地加快發展

頭條 22-07-29

-

熱消息:濮陽市農林科學院正式掛牌

頭條 22-07-29

-

【天天聚看點】總投資29.2億元,平頂山衛東區與廈門簽約12個項目

頭條 22-07-29

-

【天天新視野】河南省昨日新增本土確診病例4例,新增本土無癥狀感染者17例

頭條 22-07-29

-

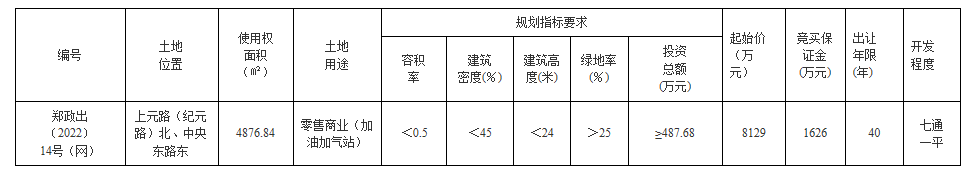

【新視野】起始價5126萬元,鄭州75畝工業用地掛牌出讓

頭條 22-07-29

- 焦點簡訊:監管出手!“迷你基金”最新要求2022-07-31

- 最新消息:宜陽交警雷霆出擊 夏季整治百日2022-07-31

- 【全球獨家】在希望的田野上 | 新疆昌吉2022-07-31

- 全球快報:在希望的田野上 | 江西吉安葡萄2022-07-31

- 全球快播:高度重視!從國家到地方 多措并2022-07-31

- 環球通訊!臺風“桑達”或在近海回旋少動 2022-07-31

- 天天觀熱點:第6號臺風“翠絲”今天生成!2022-07-31

- 全球通訊!晨練前多看了一眼,這位民警救下2022-07-31

- 全球快看點丨舞陽縣太尉鎮三項機制加快重點2022-07-31

- 信息:2022年7月,河南省政府出臺了這些重2022-07-31

- 今日報丨力量鉆石40億定增獲準注冊2022-07-31

- 環球速訊:【文明之美看東方】對話何鏡堂,2022-07-31

- 資訊推薦:吉林省發布雷電黃色預警2022-07-31

- 環球新消息丨北京兩家培訓機構違規組織學科2022-07-31

- 世界觀速訊丨國家防總辦公室、應急管理部會2022-07-31

- 每日速遞:西寧警方抓獲潛逃24年的命案逃犯2022-07-31

- 全球簡訊:蹊蹺!這家鮮奶店不接待年輕人!2022-07-31

- 【全球快播報】國際摔跤A級賽羅馬尼亞站:2022-07-31

- 要聞:新一代空中加油機運油-20投入練兵備戰2022-07-31

- 全球通訊!我給軍旗敬個禮|他們的敬禮,承2022-07-31

- 【天天新要聞】以暑期托管為名組織違規進行2022-07-31

- 環球播報:截至2022年7月30日24時 河南省新2022-07-31

- 要聞:二舅走紅后悄悄離開村莊:鄰居的門鎖2022-07-31

- 環球熱點評!參觀硨磲文物展覽 感受海洋文2022-07-31

- 熱推薦:鎮平縣教育體育局致全縣廣大青少年2022-07-31

- 全球觀天下!吉林某廳長兒子高調炫富?警方2022-07-31

- 世界快看:「體育新聞」“發展體育運動 增2022-07-31

- 環球即時:現場直擊④丨河南省工業和信息化2022-07-31

- 天天簡訊:涉嫌嚴重違紀違法,這家國有支付2022-07-31

- 【環球快播報】河北一駕校教練車只有骨架,2022-07-31