(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

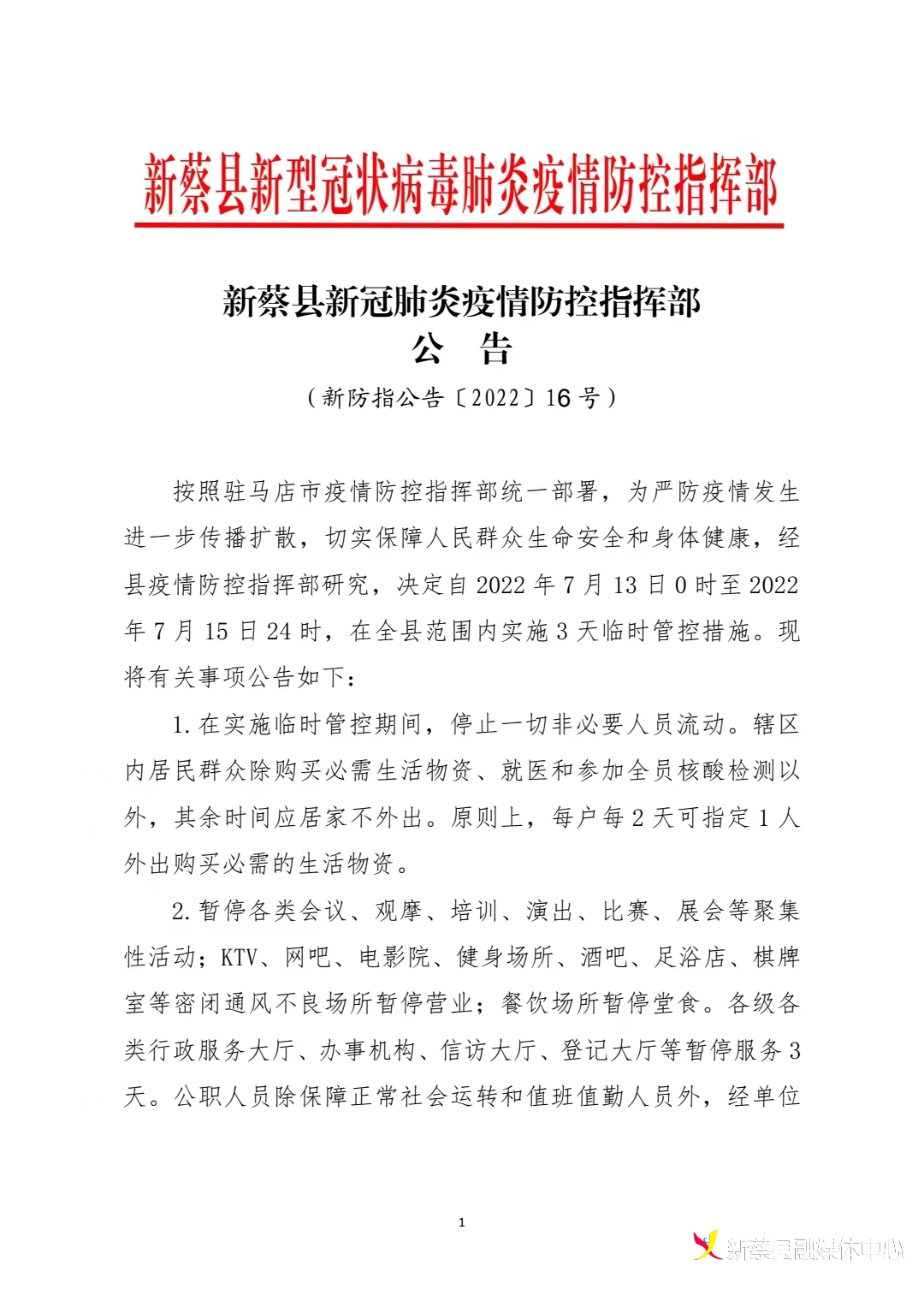

2億年前的三疊紀末生物大滅絕,是地質歷史上五次生物大滅絕之一。當時的地球火山活動頻發,火山灰等遮天蔽日。在此后的幾年至幾十年中,地球表面溫度驟降,大量不適應嚴寒氣候的生物迅速消失。

2億年前恐龍分布圖及準噶爾盆地古地理位置。(中科院南京地質古生物研究所供圖)

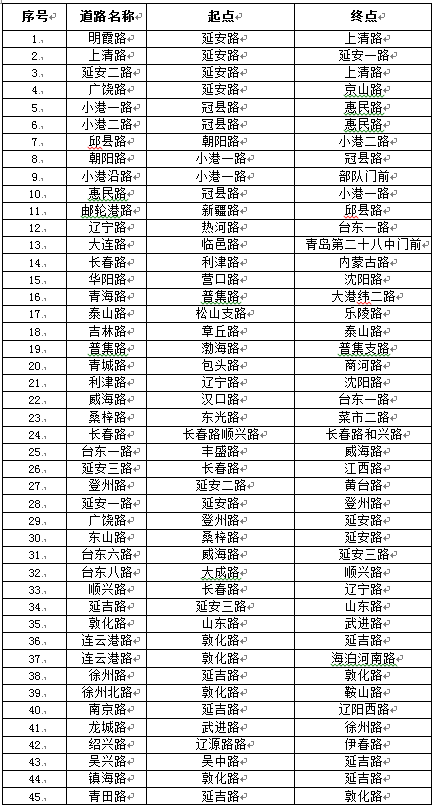

此次,科研團隊在新疆準噶爾盆地的野外考察中發現了保存精美的恐龍腳印化石。在2億年前,準噶爾盆地的古緯度位于北緯71度左右。這說明當時的恐龍已經有一套完備的御寒機制,讓它們在寒冷的極地存活。

此次新發現的恐龍腳印化石照片。(中科院南京地質古生物研究所供圖)

恐龍靠什么御寒呢?“靠長羽毛。”領導此項研究的中科院南京地質古生物研究所研究員沙金庚介紹,恐龍羽毛的形態結構明顯不是用于飛行的,最有可能的功能是保暖。

可以推測,正是由于有羽毛保暖,恐龍得以在這場天災中幸存,并迅速占據災后的生態“C位”。沙金庚說:“在三疊紀末生物大滅絕后,恐龍體積增大,分布范圍擴張,總數量增加了近一倍。2億年前這場生物史上的浩劫,不經意間卻為恐龍打開了通往食物鏈頂端的大門。從此,恐龍開始了長達約1.3億年的稱霸之旅。”

相關研究成果已于近日發表于國際知名學術期刊《科學進展》。

-

天天熱推薦:國家衛健委:昨日新增本土確診病例86例

頭條 22-07-14

-

環球快消息!江凌會見中信集團董事長朱鶴新 在智能裝備制造、金融等領域拓展合作空間

頭條 22-07-14

-

【新視野】國家統計局:2022年全國夏糧總產量14739萬噸 同比增長1.0%

頭條 22-07-14

-

環球快資訊:總投資超4億元,洛陽市蘭臺學校建設工程初步設計獲批

頭條 22-07-14

-

當前報道:國家統計局:7月上旬生豬價格環比上漲21.9%

頭條 22-07-14

-

環球關注:河南昨日新增本土確診病例1例 新增本土無癥狀感染者29例

頭條 22-07-14

-

環球看點!碧桂園子公司宙華投資擬購買碧桂園地產債券,首期規模不超10億元

頭條 22-07-14

-

訊息:隔夜歐美·7月14日

頭條 22-07-14

-

全球快消息!上半年信托發行不足8100億:投向房地產領域信托資金同比下79.23%

頭條 22-07-14

-

全球快看:中國(鄭州)新零售產業基地掛牌,50個新零售品牌總部類項目落戶金水區

頭條 22-07-14

-

天天短訊!立方風控鳥·早報(7月14日)

頭條 22-07-14

-

當前視訊!3戶央企領導人員職務調整 | 名單

頭條 22-07-14

-

天天熱推薦:何雄會見清華大學黨委研究生工作部客人

頭條 22-07-14

-

全球觀焦點:叫響“鄭州消費”品牌,2022中國(鄭州)新消費產業品牌峰會舉行

頭條 22-07-13

-

熱點聚焦:平遙至洛陽高速納入國家規劃

頭條 22-07-13

-

環球視點!華西證券自營賬戶被限打新6個月

頭條 22-07-13

-

熱點!信通院聯合京東科技發布《城市數字經濟發展實踐白皮書》:鶴壁被列為潛力型城市

頭條 22-07-13

-

世界觀點:立方風控鳥·晚報(7月13日)

頭條 22-07-13

-

天天最資訊丨河南啟動“險資入豫”行動,“十四五”末力爭新增保險資金運用3000億

頭條 22-07-13

-

今日聚焦!上期所、上期能源與馬來西亞衍生產品交易所簽訂諒解備忘錄

頭條 22-07-13

-

當前快報:河南省發改委、國開行聯合發文:推進金融支持基礎設施建設

頭條 22-07-13

-

當前播報:河南新設135個博士后創新實踐基地

頭條 22-07-13

-

天天頭條:惠豐鉆石7月18日A股上市,河南人造鉆石軍團將迎新一輪擴容

頭條 22-07-13

-

焦點信息:鄭州“惠民保”來了!計劃覆蓋全體基本醫保參保人員

頭條 22-07-13

-

全球最新:信陽市市長陳志偉赴深圳東莞惠州中山等市考察招商

頭條 22-07-13

-

世界報道:連續11年,新華保險入圍《財富》中國500強!

頭條 22-07-13

-

【焦點熱聞】恒豐銀行:網傳信息嚴重不實,已采取法律手段維護合法權益

頭條 22-07-13

-

天天快看點丨新鄉化纖:預計上半年凈利潤800萬元~1050萬元

頭條 22-07-13

-

當前頭條:安陽“十四五”教育規劃:支持安陽職業技術學院等3所學校升本

頭條 22-07-13

-

全球新動態:河南下達6386萬元省創新生態支撐專項經費預算

頭條 22-07-13

-

全球熱頭條丨銀河證券換帥!陳共炎到齡退休,陳亮接任董事長

頭條 22-07-13

-

全球最資訊丨聯手河南國資,漢威科技、千味央廚接連設立產業投資基金

頭條 22-07-13

-

【天天快播報】新鄉加快推進產業研究院建設 已批復10家市級產業研究院

頭條 22-07-13

-

每日消息!兩部門:到2030年培育100個智能建造產業基地

頭條 22-07-13

-

資訊推薦:河南省昨日新增本土確診病例3例,新增本土無癥狀感染者22例

頭條 22-07-13

-

焦點播報:總投資17億元,新鄉啟動南水北調東線配套工程

頭條 22-07-13

-

當前快報:國家衛健委:昨日新增本土確診病例57例 新增本土無癥狀感染者204例

頭條 22-07-13

-

世界觀速訊丨隔夜歐美·7月13日

頭條 22-07-13

-

世界微資訊!多城發文鼓勵機關事業單位團購商品房,價格優惠或可突破限跌令

頭條 22-07-13

-

每日看點!安徽國資系統一次性成立7家基金公司,總規模400億元

頭條 22-07-13

-

時訊:鄭州、洛陽、安陽等地將試點國家火炬中心企業創新積分制

頭條 22-07-13

-

環球熱訊:總投資30億元,鶴壁工程技術學院新校區項目開工

頭條 22-07-13

-

世界通訊!截至7月11日24時,本輪疫情駐馬店共發現82例陽性感染者

頭條 22-07-13

-

全球今日報丨立方風控鳥·晚報(7月12日)

頭條 22-07-13

-

【快播報】精釀啤酒成年輕人“桌寵”,到底好在哪兒

頭條 22-07-13

-

【全球速看料】2022年《財富》中國500強揭曉:中石化領銜,洛鉬雙匯牧原等上榜

頭條 22-07-13

-

世界今日訊!國家衛健委:昨日新增本土確診病例69例、本土無癥狀感染者278例

頭條 22-07-12

-

【環球速看料】河南天河投資集團旗下置業公司1.2億元競得7.3畝商業用地

頭條 22-07-12

-

全球熱點評!“不破產”羅永浩,“連續創業者”值得更大的包容與支持 | 立方觀察

頭條 22-07-12

-

全球動態:農行洛陽分行與偃師區戰略合作簽約 | 鄉村振興 農行賦能

頭條 22-07-12

-

焦點消息!總規模約46.1萬公里,國家公路網規劃全文發布

頭條 22-07-12

-

天天亮點!河南昨日新增本土確診病例9例,新增本土無癥狀感染者64例

頭條 22-07-12

-

熱訊:起始價1.68億元,鄭州269畝倉儲用地掛牌出讓

頭條 22-07-12

-

每日熱文:河南出臺新政:將動態調整醫療服務價格,醫療機構不得變相提高收費

頭條 22-07-12

-

環球最資訊丨隔夜歐美·7月12日

頭條 22-07-12

- 聚焦:科學家發現恐龍或靠羽毛保暖挺過大滅2022-07-14

- 去露營吧!駕駛榮威龍貓來一場浪漫出逃2022-07-14

- 馭勢而行,海納百川;至美王茅,人生正好2022-07-14

- 配售股是什么意思?配售股票是利好還是利空2022-07-14

- nmn是什么概念股?NMN概念股票有哪些?2022-07-14

- 融資融券什么意思?融資融券的交易模式有哪2022-07-14

- 基金份額怎么算出來?基金如何確認份額?2022-07-14

- k線中所指的半年線是多少天?是哪一根k線?2022-07-14

- 股市中的盡頭線是什么?股票中盡頭線賣出喇2022-07-14

- 什么是賣空機制?賣空機制的作用有哪些?2022-07-14

- a股h股是什么意思?a股和h股的區別有什么?2022-07-14

- 股票如何撤單?股票買入撤單什么意思? 2022-07-14

- 什么是超跌股?超跌股是如何形成?超跌股票2022-07-14

- 時尚導演郭冰榮獲“華夏國際時尚周最佳創意2022-07-14

- 港股市場上演“回購潮” 騰訊連日回購耗2022-07-14

- 隔夜紐油布油跌逾7% 油價后市怎么走2022-07-14

- 天齊鋰業上市首日破發 為港股年內最大IPO2022-07-14

- 申萬菱信基金產品業績不佳 明星基金經理2022-07-14

- 中泰證券增持萬家基金股權 多家券商增大公2022-07-14

- 百億私募上半年成績出爐 百億私募亞軍來自2022-07-14

- 政策利好疊加提振市場預期 基建板塊景氣度2022-07-14

- 公募基金二季報陸續出爐 基金經理調倉換股2022-07-14

- 資金參與北交所打新熱情飽滿 機構投資者參2022-07-14

- “A+H”股持續擴容 港股IPO下半年有望平穩2022-07-14

- 農業農村部:由于能繁母豬產能充足 豬價不2022-07-14

- 上半年我國68家信托公司 信托發行不足8100億2022-07-14

- 上半年全球經濟掃描:印度經濟增長放緩 外2022-07-14

- 《城鄉建設領域碳達峰實施方案》發布 20252022-07-14

- 國常會部署加力穩崗拓崗政策舉措 確保就業2022-07-14

- 萬洲金業黃金交易平臺市場口碑如何?2022-07-14

精彩推薦

閱讀排行

- 河南發布45項綠色低碳先進技術 科技創新為“綠色低碳”強支撐

- 視焦點訊!高速交警及時清理路障 消除安全隱患

- 世界播報:7月13日河南新增本土確診病例1例,本土無癥狀感染者29例

- 河南實施“棟梁521計劃” 5年為市縣兩級醫療機構培養1萬名骨干醫師

- 河南省印發通知:同意135家企事業單位設立博士后創新實踐基地

- 二季度河南蔬菜價格季節性回落 生豬及豬肉價格快速反彈

- 曝光!這100輛車在高速公路上違法停車 駕駛證記9分罰款200元

- 河南省普通高招本科提前批錄取工作結束 本科一批錄取工作7月18日正式開始

- 提醒!河南省2022年特崗教師招聘考試(筆試)推遲

- 《河南省新冠肺炎疫情常態化防控工作方案(3.0版)》印發