(圖自:NASA GSFC / CIL / Adriana Manrique Gutierrez)

在通過遮陽板降至 90 開爾文(-183 攝氏度 / -298 華氏度)之后,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的中紅外儀器(MIRI)還需要調用電動低溫冷卻器來進一步降溫。

上周,研究團隊達成了一個極具挑戰性的里程碑 —— 從 15 開爾文(-258℃ / -433℉)到 6.4 開爾文(-267℃ / -448℉),讓儀器降溫至所謂的“夾點”(pinch point)。

位于南加州的 NASA 噴氣動力實驗室的 MIRI 項目經理 Analyn Schneider 表示:“我們為此傾注了大量的心力,轉入關鍵活動的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡讓大家感到既興奮又緊張。設備執行了教科書式的降溫程序,且實際表現甚至高于預期”。

MIRI 光束路徑演示(圖自:ESA / ATG 媒體實驗室)

SCI Tech Daily 指出,之所以要達成如此低的工作溫度,是因為詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的所有四種儀器都能夠檢測紅外光 —— 略長于人眼的可見光波長。

通過紅外波段,天文學家們可觀測到遙遠星系、隱藏在塵埃中的恒星、太陽系外的行星,但其它溫暖的物體本身也有紅外輻射(包括望遠鏡自己的電子 / 光學硬件)。

冷卻四套儀器的探測器和周圍硬件,有助于抑制這部分紅外輻射(減少干擾)。而 MIRI 檢測的紅外波長比另外三款儀器都更長,這意味著它需要降到更低的工作溫度。

NASA 在戈達德航天中心的熱真空室中檢測過詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的 MIRI 隔熱罩

其次,太空望遠鏡中的探測器,需要低溫來抑制所謂的“暗電流”(dark current)、或由探測器本身的原子振動而產生的電流。

據悉,暗電流類似于探測器中的真實的信號,但這其實屬于一種誤差、產生其已被外部光源所照射到的錯誤印象。對于想要在浩瀚數據中撈出真實信號的天文學家們來說,這點顯然是難以接受的。

儀器溫度每升高一度,暗電流就會升高 10 倍左右。不過只要溫度降得足夠低,探測器中原子振動產生的暗電流也會越少。

最后,一旦 MIRI 達到極低的 6.4 開爾文工作溫度,科學家們就會開始執行一系列檢查,以確保儀器能夠如預期般運行。

-

那年戰“疫”后,大張超市攢下了16道預制菜 | 豫見預制菜?

頭條 22-04-14

-

開通在即!鄭渝高鐵襄陽東至萬州北段全線拉通試驗

頭條 22-04-14

-

賣得多虧得多!12家A股豬企一季度銷售數據出爐,一些豬企在低谷期逆勢擴張

頭條 22-04-14

-

陣風6到7級!鄭州發布大風藍色預警

頭條 22-04-14

-

力爭產值突破600億!南陽將設牛產業發展基金,推動企業上市

頭條 22-04-14

-

神火股份:預計一季度凈利17.44億元,同比增長近2倍

頭條 22-04-14

-

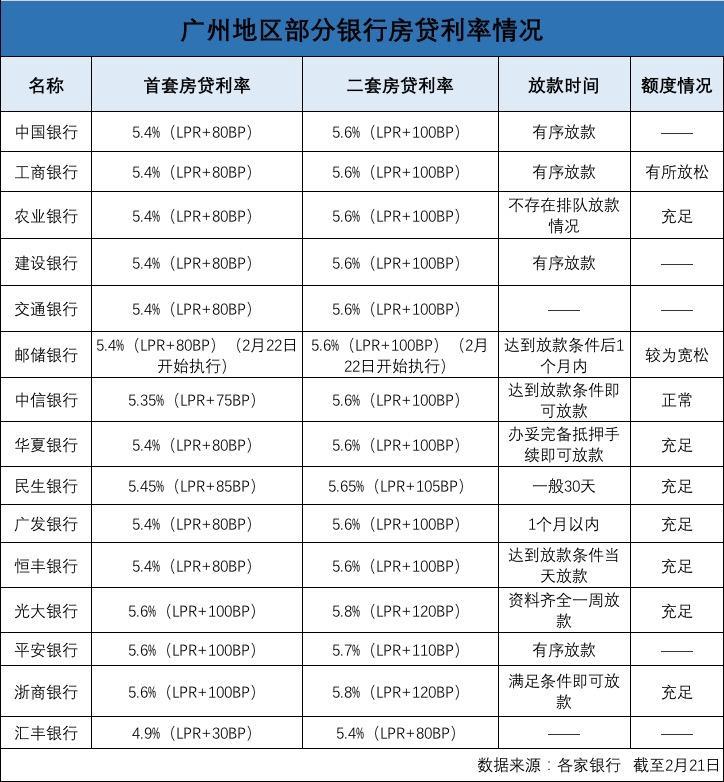

鄭州市金融機構座談會:要加大對房地產業、基礎設施等重點領域信貸支持

頭條 22-04-14

-

安徽淮北出臺購房優惠政策,購買首套新房最高獎勵6萬元

頭條 22-04-14

-

婦女權益保障法修訂草案擬明確:不得因產假、哺乳等限制女職工晉職晉級

頭條 22-04-14

-

新鄉市中院、市人社局、市稅務局發布名單:這些人和單位上了黑榜

頭條 22-04-14

-

濮陽經開區發現1例無癥狀感染者,詳情公布

頭條 22-04-14

-

興業銀行百億銀團貸款助力寧德時代產業鏈升級

頭條 22-04-14

-

國家統計局:4月上旬生豬(外三元)價格環比上漲2.5%

頭條 22-04-14

-

鄭州將面向全球青年英才發布“招賢令”

頭條 22-04-14

-

立方風控鳥·早報(4月14日)

頭條 22-04-14

-

上海昨日新增2573例本土確診病例 25146例本土無癥狀感染者

頭條 22-04-14

-

何雄:守牢防汛抗災工作“金標準”,確保人民群眾生命財產安全

頭條 22-04-14

-

鄭州全面清理供水供電供氣供暖行業不合理收費

頭條 22-04-14

-

隔夜歐美·4月14日

頭條 22-04-14

-

防疫不松懈!上海部分商超門店開始恢復運營

頭條 22-04-14

-

龍門實驗室怎么建?龍門實驗室理事會首次會議定了這些事

頭條 22-04-14

-

鄭州市管城區明日開展27類重點人群和38類重點場所核酸檢測

頭條 22-04-13

-

“出彩河南人”2021感動中原年度人物揭曉

頭條 22-04-13

-

龍佰集團一季度營收約60.6億元,控股股東提議分紅擬10派10元

頭條 22-04-13

-

保險、期貨、信托三駕馬車齊發力!中糧資本2021年盈利13.72億元

頭條 22-04-13

-

安偉在金水區調研時強調 堅持人才為本 夯實創新支撐 增強區域發展活力 助推“四個高地”建設

頭條 22-04-13

-

多國物價,漲漲漲!

頭條 22-04-13

-

立方風控鳥·晚報(4月13日)

頭條 22-04-13

-

劉繼國任一拖股份董事長、總經理

頭條 22-04-13

-

施一公、崔霽松創立,高瓴資本加持,這家創新藥企業科創板上市過會

頭條 22-04-13

-

銀保監會:未發文下調個人網上交易限額

頭條 22-04-13

-

盡快自首!檢察機關、公安機關正告

頭條 22-04-13

-

劉姝威建議“拯救柔宇”,助其引進戰略投資者

頭條 22-04-13

-

快遞進村、農產品上行,河南農村寄遞物流體系建設按下加速鍵

頭條 22-04-13

-

光力科技實控人擬最高增持6000萬元股份

頭條 22-04-13

-

鄭州發布60號通告!經開區部分區域解封

頭條 22-04-13

-

緊急提醒!洛陽這些人員將暫停發養老金

頭條 22-04-13

-

中紀委最新發聲,事關資本市場

頭條 22-04-13

-

三協會:堅決遏制NFT金融化證券化傾向

頭條 22-04-13

-

全國各地區最低工資出爐:13地區最低工資達2000元以上

頭條 22-04-13

-

涉及6人!駐馬店市最新人事任免 | 名單

頭條 22-04-13

-

河南兩家平臺公司擬發行30億元私募債獲上交所反饋

頭條 22-04-13

-

三部門聯合發文支持縣域商業發展:鼓勵電子商務平臺等下沉農村

頭條 22-04-13

-

農業農村部:維護農業生產流通秩序,全力抓好”菜籃子”產品供應

頭條 22-04-13

-

天價殯葬費事件,回應來了!

頭條 22-04-13

-

楊德龍:巴菲特是如何應對好公司股價大幅回撤的?

頭條 22-04-13

-

工信部:將支持符合條件工業互聯網企業首次公開發行證券并上市

頭條 22-04-13

-

河南這些個人和集體上榜!全國五一勞動獎、工人先鋒號名單公示

頭條 22-04-13

-

改造96個片區惠及109999戶 洛陽2022年老舊小區改造方案確定

頭條 22-04-13

-

熱搜第一!康師傅老壇酸菜面重回貨架,帶著文件賣面

頭條 22-04-13

-

未在社會面活動,返鄉平頂山籍2例無癥狀感染者,已閉環隔離

頭條 22-04-13

-

信陽光山縣新增1例確診病例和1例無癥狀感染者

頭條 22-04-13

-

如何抓住在外河南人的胃?方一坤用預制胡辣湯打造家鄉味道 | 豫見預制菜?

頭條 22-04-13

-

再提十嚴禁!河南公布今年幼升小、小升初入學政策

頭條 22-04-13

-

恒豐銀行昆明分行被罰48.5萬!

頭條 22-04-13

- NASA正努力讓詹姆斯·韋伯太空望遠鏡達成-22022-04-14

- 仙女星系中發現12顆大質量物質轉移雙星2022-04-14

- 價長里短 | 26種本地菜搶“鮮”上市,驚2022-04-14

- 英國將為平方公里陣列天文臺建造“大腦”以2022-04-14

- 《自然》:全球首個非人靈長動物全細胞圖譜2022-04-14

- 鄭州北龍湖9只剛出生的天鵝萌寶被寵成“網2022-04-14

- NASA Artemis I“濕式彩排”的最新更新:2022-04-14

- 揚湯止沸用了什么原理避免安全事故?2022-04-14

- 尿尿的讀音是什么 尿尿的正確讀音2022-04-14

- 世界上最大的龜 世界上最大的龜是什么龜2022-04-14

- 立碑的講究和規矩都有哪些?2022-04-14

- 海洋中的瞌睡大王是什么動物?2022-04-14

- 中央氣象臺:未來三天 南方地區仍多降雨2022-04-14

- 退役軍人事務部:優待證申請超260萬份 繼2022-04-14

- 南京恢復日常醫療服務 全面實行預約診療2022-04-14

- 南京恢復日常醫療服務 全面實行預約診療2022-04-14

- @制造業中小微企業:繼續緩繳稅費!一圖讀2022-04-14

- 今起威海43條公交線路恢復運行!2022-04-14

- 2022年強基計劃招生工作正式啟動 試點高校2022-04-14

- 央視 | 公益廣告:《嚴管星星火 守好片2022-04-14

- 河南省已備案職業技能等級認定機構1807家2022-04-14

- 注意!河南這些地區小麥赤霉病氣象風險高2022-04-14

- 火鍋里的九宮格最初是用來干什么的?2022-04-14

- 逼上梁山的主人公是誰 在108將中排行第幾2022-04-14

- 虛榮心是什么意思?虛榮心表現2022-04-14

- 輪船底部為什么要涂抹底漆?2022-04-14

- 飲鴆止渴的鴆是毒鳥還是毒果?2022-04-14

- 煮牛奶時怎么加糖?牛奶可以煮沸加糖嗎2022-04-14

- 世界上是先有紅綠燈還是先有汽車? 紅綠燈2022-04-14

- 草莓的花是什么顏色?種植草莓的方法和注意2022-04-14