從事自殺干預的三年以來,燦燦收到過很多封遺書,也接到過不少輕生者的求助。 有人每隔半個月就宣稱要死一次,也有人打個電話扭頭就吞下40粒致死藥物。 她告訴我,如果你跟蹤一個個案夠久,跟那個人夠熟的話,其實是可以分辨他是真想死還是求關注。做精神健康關懷,其實本質上是以人與人之間的關系,來修復服務對象與外界、自我的聯結。 我無以想象眼前這個文靜內秀的年輕姑娘,是如何帶領著團隊的伙伴們,幫助郁友們挺過一個又一個至暗時刻,在武漢開墾出一條民間抗郁之路。

· 棲息公益組織創始人燦燦 · 前段時間人民日報發布了《2022年中國抑郁癥藍皮書》,數據顯示: 我國成人抑郁癥障礙終生患病率為6.8%,其中抑郁癥為3.4%,目前我國患抑郁癥人數9500萬,每年大約有28萬人自殺,其中40%患有抑郁癥。 雖然大家對抑郁癥之類的精神障礙早已不再陌生,但從「知道」到「接納」,仍存在一段不小的鴻溝。 于是,我們走訪了武漢唯一一家以抑郁癥群體為主要服務對象的精神健康公益組織——棲息社會工作服務中心(棲息公益)。 明天(10月10日)是世界精神衛生日,想與你分享這群人匯孤星成星海,伴郁友「渡過」漫漫長夜的故事。 如果人世間存在感同身受這件事,起碼在面對精神障礙者時,它幾乎是徹底失效的。 一位躁郁癥康復者朋友告訴我,在狂躁期,她可以連續多日不睡覺,工作完就去夜跑,然后回家通宵寫作,無數的想法在大腦里橫沖直撞,人快要炸裂開一般根本無法停止運轉。 “活著的每分每秒人都處于情緒的過山車上,這種滋味你能體會嗎?” 我愣住,陡然一下不知理解為何物。

(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

· 棲息公益的郁友們手繪的星球燈 · 周老師是從事了十五年抑郁癥干預的心理咨詢師&中級社工,同時也是棲息公益的志愿者。 在她看來,一個處于嚴重病發期的精神病人,所經受的折磨類似于一場「精神癌痛」,和其他癌癥不一樣的是,它難以被看到、被理解,帶來的痛苦更深。 甚至很多時候,精神障礙相關報道的語言使用存在一定誤導性,精神病人的形象因此被污名化或浪漫化。 提起精神分裂,很多人會本能害怕,覺得是會胡亂打人的瘋子。 但精神分裂并不直接導致暴力行為,棲息公益服務過100多個接受治療的精神分裂癥,幾乎沒有一個有暴力行為。

三年前,燦燦有天獨自走在馬路中間,她發現自己一直在哭,才意識到自己真的病了。醫生告訴她,這是典型的遺傳性躁郁癥。 這次發病讓她徹底接納了自己的病情,也由此萌發出在武漢成立一個專業的精神健康互助團體的沖動,讓更多人走近這些潛伏在身邊的痛苦。

康復以后,她辭去針對青少年群體的社工工作,成立了棲息公益,組建了一支由心理咨詢師、精神科醫生等專業人士和精神疾病親歷者(或親歷者家屬)組成的志愿者團隊。 服務過那么多個案,燦燦最深的感受是,無論再怎么使勁,健康者和精神病人之間,還是客觀存在一道看不見的壁壘。

“求你把我推下去,燦燦。” 那天,天臺上的風格外冷冽,吹得她渾身透涼。 拼了命趕到20層學生宿舍樓頂,看到坐在天臺邊緣的K像是個陌生人一樣,微弱地向自己祈求。 天臺上、樓下氣墊旁,圍滿了警察、消防員,以及K的老師和同學,目測起碼得有近百人。在眾目睽睽的圍觀之下,這位武漢某大學即將畢業的心理學醫科生,預備結束自己的生命。

燦燦心碎了一地,從事自殺干預那么久,她沒想過有天出現在眼前的輕生者會是她的閨蜜。 強忍下內心的潰堤,她輕輕抱住K:“你今天只是太痛苦了,我陪著你,以后慢慢會好一點的……” 在她的安撫下,K終于平和了很多,最后脫離了危險。 這是燦燦經歷的最痛的一次自殺干預了,事后她想了很久,她更理解了自殺這件事,但自殺就結束了一切嗎?她還在思考著。

· 棲息公益的郁友們的美術作品 · 燦燦不想像某些平臺的自殺干預系統一樣,整理一些干預話術。因為每個人的具體情況不同,施救者和輕生者之間的關系也不一樣,很難有什么整齊劃一的有效策略。 她告訴我,面對站在懸崖邊的人,千萬要避免“你有什么好想不開的”之類的刺激性表達。 “對大多數輕生者而言,你只需要肯定他當下的苦難,告訴他知道他很絕望。如果什么也做不了,就什么也別說,靜靜地陪伴就好。” 醫學界有這樣一句話,偶爾能治愈,常常去幫助,總是在安慰。 一個為愛發電的公益組織,能夠做的其實很有限,后來發現支撐志愿者們走下去的,往往不是病患,而是他背后的整個家庭。 當一個郁友的家人發現身邊還有人陪著自己,整個家庭的價值信念系統會自動重新建構起來。

· 棲息公益科普展,作品均由郁友們創作 · 棲息公益有個長期的服務對象病了一二十年,現在已經四十多歲了,但在年輕的志愿者們眼里還是個孩子。 剛開始給他做藝術治療時,他畫畫很差,讓人很難相信他是湖美學藝術的。當時他整天不出門,在家也不干活,完全依靠80歲的母親照顧他。 服務的次數多了,在志愿者的鼓勵下,他開始自己出門去醫院拿藥、做家務,還經常走個一二十分鐘來參加公益活動。 有次他以身體不適為由拒絕出門,志愿者跟他說,你的不舒服是一個常態,你一輩子都要跟這種不適融為一體,有時你需要輕視他,而不是放大痛苦。 于是,他一面嘟囔著很難受,一面拖著不適的身軀過來參加了互助活動。不出所料,和現場多數郁友一樣,他表現得與正常人無異。

· 棲息公益創作者在抑郁期的創作 · 棲息公益組織過大大小小上百場互助活動,志愿者們和處于穩定期的郁友們一起,去社區、家里、精神病院看望需要陪伴的病患。同時,也會經常進行藝術療愈、運動比賽、公園郊游。 其實活動形式只是一個載體,重點是要讓郁友們行動起來,向外部世界敞開自我,只有這樣志愿者們才有機會進行正向引導。 “簡單說就是要共情,而非同情。我們的目的是給他們營造一個足夠安全的環境,鼓勵他們有尊嚴的生活,正常的社交,重建與外部世界的連接。”周老師這樣告訴我。 ▁ 孤獨、焦慮、抑郁……不知何時開始,情緒問題似乎已經成為一個頗顯矯情,但折磨在心的「現代病」。 或許,并不是我們這代人抑郁癥變多了,而是上代人并不知道自己生病了。 目前,我國共有4萬名精神科醫生,每10萬人口只有不到3名。醫療資源的巨大缺口之下,棲息之類精神健康公益組織的存在,某種意義上扮演了「救場」的角色,顯得尤為珍貴。 資金緊缺、人手嚴重不足……面對這些棘手的現實問題,燦燦他們也曾想過要放棄。 我問她是什么讓她堅持下來,她給我講了他們服務的一對重疾夫妻的故事。

一個全盲丈夫和一個精神分裂癥妻子,與想象中不同,兩人和睦恩愛,過得很快樂。只是身體不便,幾乎從未出過門。 介入之后,志愿者們帶夫妻去了很多地方,為他們打開了世界的大門。 從剛開始故意保持距離,到現在每次告別時,夫妻倆堅持送到門口,妻子會主動抱抱她。他們特別感恩,每到過節早上7點,還準時給燦燦打電話祝節日快樂。 “這般真誠,在常人身上也很難看到。我們還是想幫這些不被看到的人們抵達希望,哪怕只是一小步也好。” Tips 棲息公益的志愿者們下個月將舉辦一場精神健康科普展,屆時展出郁友們的藝術作品,以幫助人們了解抑郁癥、躁郁癥、精神分裂癥。 時間 :11月26、27日 地址:曇華林一朵春天咖啡店旁 有關棲息公益的一切,關注公號「棲息社會工作服務中心」了解更多。

editor 編輯 ·小失 photographer 攝影 ·凱文/受訪者供圖 designer 設計 · 后青當

【來源:微信公眾號_優良better】

-

【環球播資訊】探營河南首屆物流行業職業技能大賽選手備戰,物流人看過來

頭條 22-10-09

-

環球速訊:新晉高速螺旋隧道群全線貫通,年內河南將有14個高速項目通車

頭條 22-10-09

-

天天滾動:大有能源8.18億元轉讓陽光礦業90%股權

頭條 22-10-09

-

資訊:快訊!今年周口5所大專院校正在加快籌建

頭條 22-10-09

-

天天消息!多措并舉破解看病難!周口成立22個緊密型縣域醫共體

頭條 22-10-09

-

世界報道:王府井獲準在海南省萬寧市經營離島免稅業務

頭條 22-10-09

-

【環球熱聞】豫能控股:總投資86.57億元林州弓上抽水蓄能電站項目獲核準

頭條 22-10-09

-

熱點評!劉穎任周口市副市長

頭條 22-10-09

-

【全球熱聞】焦瑾璞任中國金幣集團有限公司黨委書記,擬任董事長

頭條 22-10-09

-

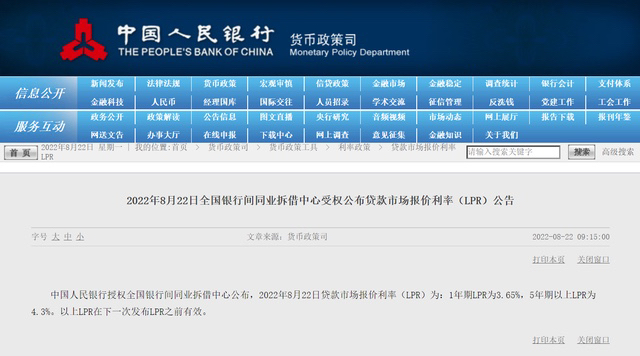

【環球報資訊】南京個人住房公積金貸款利率最低下調至2.6%

頭條 22-10-09

-

天天熱訊:開封市區非住宅類新建商品房契稅繳納補貼工作明日啟動

頭條 22-10-09

-

環球熱推薦:最牛狂賺492%!基金公司長期業績榜單發布

頭條 22-10-09

-

【全球新要聞】洛陽鉬業:聘任徐輝為公司董秘及聯席公司秘書 | 簡歷

頭條 22-10-09

-

【環球時快訊】河南省昨日新增本土確診8例,新增本土無癥狀感染者30例

頭條 22-10-09

-

【熱聞】南陽首套個人住房公積金貸款利率調整

頭條 22-10-09

-

每日視訊:基于排隊論的停車場坡道數量與停車泊位匹配關系研究 | 龍志剛專欄

頭條 22-10-09

-

【天天時快訊】3000億城商行行長任職資格獲批!今年多家上市銀行"一、二把手"調整

頭條 22-10-09

-

【全球熱聞】大增130%!房企9月拿地顯著回升,熱點城市土地供應明顯增加

頭條 22-10-09

-

世界速看:重大調整!A股投資者能買B站?滬深交易所回應!需滿足這些條件,最快明年3月

頭條 22-10-09

-

滾動:2022中國(鄭州)產業轉移系列對接活動將于11月初舉辦

頭條 22-10-09

-

全球通訊!神農種業實驗室理事會第三次會議召開

頭條 22-10-09

-

每日快播:“元宇宙婚禮”來了!“新郎”竟是A股公司90后董事長

頭條 22-10-08

-

當前熱議!上海市印發制造業數字化轉型實施方案,打造30個行業性工業互聯網平臺

頭條 22-10-08

-

環球觀點:這6市縣入選 河南省產業研發基金項目名單出爐

頭條 22-10-08

-

世界焦點!中原銀行首家“四有”試點鄉鎮支行正式開業

頭條 22-10-08

-

環球視點!國家發展改革委價格監測中心:預計本輪國內成品油調價“擱淺”

頭條 22-10-08

-

全球微速訊:56歲河南工業大學糧油食品學院教授馬傳國去世

頭條 22-10-08

-

【環球播資訊】國慶假期部分重點城市新房銷售同比增長,黃金周樓市出現恢復

頭條 22-10-08

-

環球速讀:周二開搶!鄭州再撒一波汽車消費券,要發足1億元車補

頭條 22-10-08

-

【天天播資訊】最高人民檢察院依法對盛光祖決定逮捕

頭條 22-10-08

-

今日熱搜:財政部、稅務總局發布企業投入基礎研究稅收優惠政策

頭條 22-10-08

-

環球新消息丨河南省下調首套個人住房公積金貸款利率

頭條 22-10-08

-

天天最資訊丨310項!2022年度河南省科學技術獎授獎建議項目公示

頭條 22-10-08

-

天天實時:三峽能源長江電力成立新能源投資公司 注冊資本100億

頭條 22-10-08

-

世界快訊:2022年文化和旅游數字化創新實踐案例公布,河南1案例入選

頭條 22-10-08

-

速遞!鄭州下調首套個人住房公積金貸款利率

頭條 22-10-08

-

環球今日訊!河南昨日新增本土確診病例2例、本土無癥狀感染者12例

頭條 22-10-04

-

環球觀天下!高溫寒潮預警齊發 專家提醒謹防冷熱交替

頭條 22-10-03

-

全球即時看!山東臨沂購房限時優惠:在中心城區首次買新房最高補貼35萬元

頭條 22-10-03

-

焦點簡訊:2022年諾貝爾生理學或醫學獎公布

頭條 22-10-03

-

全球熱點!證券從業人員新風向!經紀人跌破5萬,投顧超7萬,保代"轉會"新動向

頭條 22-10-03

-

看點:年內第4批中央儲備投放!豬肉價格未來走勢如何?

頭條 22-10-03

-

熱點在線丨進一步緩解“里程焦慮” 河南電動汽車正迎來“暢跑時代”

頭條 22-10-03

-

全球熱點!中國石油化工股份擬將美國存托股份從倫交所退市

頭條 22-10-03

-

天天快訊:我國第四批預備航天員選拔工作已于近期啟動

頭條 22-10-02

-

速遞!總投資12億元,一珠寶級白鉆項目簽約落戶禹州

頭條 22-10-02

-

【環球報資訊】國慶假期多地出招吸引游客:發放文旅消費補貼、景區免門票

頭條 22-10-02

-

焦點訊息:房企增信債券融資范圍擴大,已有試點公司開啟第二輪融資

頭條 22-10-02

-

每日消息!央媒觀豫 | 潮涌河洛景色新

頭條 22-10-02

-

時訊:2022年諾貝爾獎將從10月3日起陸續揭曉

頭條 22-10-02

-

當前速遞!下半年首個寒潮預警來了!將帶來哪些影響?一文讀懂

頭條 22-10-02

-

【世界新視野】美國加州州長簽署法案 將中國農歷新年定為法定假日

頭條 22-10-02

-

天天熱門:河南昨日新增本土無癥狀感染者11例

頭條 22-10-02

-

微資訊!又有億元級銀行股被強拍!這家城商行大股東將被清倉,前三季銀行股流拍率近四成

頭條 22-10-02

-

全球速讀:王凱在鄭州調研重大項目建設慰問一線建設者

頭條 22-10-01

- 天天播報:從渡人到渡己,武漢的民間抗郁之2022-10-09

- 【環球新要聞】南極郵局招人“數企鵝”,602022-10-09

- 世界報道:美國公園2頭棕熊交朋友:一起帶娃2022-10-09

- 【環球播資訊】探營河南首屆物流行業職業技2022-10-09

- 天天資訊:建安區開展“國慶節”消費幫扶活2022-10-09

- 環球速訊:新晉高速螺旋隧道群全線貫通,年2022-10-09

- 【天天播資訊】今評彈丨寵物領養騙局頻發,2022-10-09

- 速讀:科學家繪就全球首張家蠶超級泛基因組2022-10-09

- 天天實時:海天味業:國內、國際市場均銷售2022-10-09

- 【環球快播報】椰樹直播帶貨,“還是熟悉的2022-10-09

- 聚焦:胡錫進:國際社會基本未譴責對克里米2022-10-09

- 焦點快報!iPhone 14 Plus 發售即跳水,2022-10-09

- 焦點消息!閉店升級,京東七鮮長沙大悅城店2022-10-09

- 當前看點!克里米亞大橋恢復部分通行,外媒2022-10-09

- 天天滾動:大有能源8.18億元轉讓陽光礦業902022-10-09

- 資訊:快訊!今年周口5所大專院校正在加快2022-10-09

- 全球要聞:丁向東調研學校建設工作2022-10-09

- 天天消息!多措并舉破解看病難!周口成立222022-10-09

- 全球快資訊丨手握12項國家專利,武漢警營發2022-10-09

- 每日快報!信陽市三舉措用好少數民族發展資2022-10-09

- 【全球播資訊】關于湖北省2022年“最美城市2022-10-09

- 消息!首批國家鄉村振興示范縣創建名單公示2022-10-09

- 世界觀點:新技術里程碑:精確至1.2公里分2022-10-09

- 環球觀熱點:吳京兒子家中為國乒加油!賣力2022-10-09

- 環球熱點!海天醬油事件繼續發酵:5 大醬2022-10-09

- 今亮點!670 億美元經濟損失!颶風“伊恩2022-10-09

- 世界今日訊!旅客攜帶罌粟過安檢稱治胃病,2022-10-09

- 【環球報資訊】關注視力健康 千里目眼科又2022-10-09

- 天天速讀:蘇州情侶入住酒店深夜遭陌生人扒2022-10-09

- 【全球播資訊】國慶期間背《滕王閣序》可免2022-10-09

精彩推薦

閱讀排行

- 【天天播資訊】今評彈丨寵物領養騙局頻發,別讓愛心收養變成“剝洋蔥”

- 當前焦點!俄烏鏖戰200多天 俄軍終于有了總指揮

- 焦點快播:今評彈丨椰樹開直播把低俗“開上了高速”,被罰多次為何還是治不了?

- 天天熱資訊!吾輩 · 我們這10年丨徐娜:與1400年前的洛陽少年對飲一杯

- 河南省產業研發基金項目名單出爐 6地市產業項目入選

- 河南交通這十年有何亮點?基本建成現代立體交通體系和物流通道樞紐

- 央行宣布下調首套個人住房公積金貸款利率 鄭州購房者月供能省多少錢?

- 河南將對貨車再實施通行費減免10%疊加優惠 預計減免5.7億元

- 2022年國家鄉村振興示范縣創建名單公示 河南五個縣市入圍

- 注意保暖!寒露遇上冷空氣 河南最低氣溫將跌至個位數