9月17日,第九批在韓中國人民志愿軍烈士遺骸安葬儀式在沈陽抗美援朝烈士陵園舉行。

上午10點(diǎn),安葬儀式正式開始。禮兵將烈士棺槨由準(zhǔn)備區(qū)護(hù)送至儀式現(xiàn)場。全體人員向志愿軍烈士三鞠躬,27名禮兵鳴槍12響,向英烈致以崇高的敬意。隨后,禮兵護(hù)送烈士棺槨禮步行進(jìn)至地宮。

市民無法進(jìn)入觀看,聚在陵園外守候,街角處,擺放著十余束市民送上的鮮花。有人拿著手機(jī),播放著央視直播的陵園內(nèi)下葬儀式的畫面。

(資料圖片)

(資料圖片)

現(xiàn)場的人依舊熙熙攘攘。有老人身體不好,昨日下雨未能成行,今日女兒騎著電動車?yán)先藢3虂砜础S?2歲的老人坐在輪椅上,被老伴推著前來,他們前行的速度很慢,不時(shí)有跑跳著的孩子從身邊經(jīng)過。

家屬形容失去親人是“切膚之痛”

田恒豐老人78歲了,頭發(fā)花白,顫抖的手從破舊的斜挎包里抽出兩張紀(jì)念封,“都是我自己做的。”

其中一張,田恒豐用紅底黃邊的字體寫著“山河錦繡,英雄歸來”,下邊是黑色的“第九批志愿軍烈士遺骸安葬沈陽”。右側(cè)是從上報(bào)紙上裁下來的抗美援朝烈士紀(jì)念碑。

信封上處處是講究。頂部貼著三張郵票,左側(cè)是五星紅旗高高飄揚(yáng);中間的是紅心和鮮花;右側(cè)是長城,象征著英烈們,為保衛(wèi)國家,用肉身筑成的鋼鐵長城。

另一張寫著“山河無恙,英雄回家”的信封,背景是大大的數(shù)字9包裹著四顆星星,將“第九批在韓烈士遺骸回國”和國旗的標(biāo)志融合在一起。設(shè)計(jì)這封紀(jì)念封花了他三個(gè)多小時(shí)的時(shí)間,昨日迎回烈士后,他冒雨前往郵局寄出,留下當(dāng)日的郵戳。

為了凸顯今年歸國的88位志愿軍烈士遺骸,他還翻出一個(gè)含有數(shù)字88的掛號條,貼在信封右下角。

如果信真的能寄到烈士手里,他想對烈士們說,“感謝你們獻(xiàn)出的寶貴生命。”講到這里,這位老人哽咽了,頭重重地點(diǎn)了兩下。

田恒豐舉著自制的紀(jì)念封。圖丨九派新聞覃鈺鈺

一旁的趙爺爺今年87歲,坐在輪椅上。他們祖孫三代今天一起來到了陵園的門口。趙爺爺畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué),退休前是中國航天第二研究院的高級工程師。

抗美援朝的記憶深深地刻在他的腦海。那年,他十七歲,遺憾未能去當(dāng)兵。有些同學(xué)去了抗美援朝的前線,看到“他們”的消息,就是在報(bào)紙上。

陵園門口的留言墻上,許多人留下自己的心聲。林大爺在墻上寫下二舅趙振全的名字,二舅19歲離家,再沒回來。

他是從大舅口中得知二舅的故事的。他那時(shí)候問大舅,為什么我有大舅、三舅,就是沒二舅呢?

大舅眼眶紅了,回答道“你二舅留在朝鮮戰(zhàn)場了”。他后來聽到一個(gè)成語“切膚之痛”,這就是他當(dāng)時(shí)聽到二舅故事時(shí)的心情。

2018年,他得知沈陽有個(gè)抗美援朝烈士陵園,自此每年遺骸歸國時(shí),他都來到這里,盡管二舅的遺骸還沒回來。

二舅離家時(shí)還太小,犧牲時(shí)也太小,沒有留下子嗣。林大爺想,他要把自己當(dāng)作二舅的后代。

他對著九派新聞的鏡頭,遙寄哀思,“希望二舅在那邊好好的……放心吧,家里人都很努力,都學(xué)有所成。”

林大爺望著紀(jì)念墻。圖丨九派新聞覃鈺鈺

有孩子特意找出一身黑衣服

除了對那個(gè)年代有深厚感情的老人們,現(xiàn)場還有很多稚嫩的孩子。抗美援朝對他們來說是歷史長河中的一部分,他們卻耳熟能詳,牢牢記在心間。

兩名十一歲的少先隊(duì)員戴著紅領(lǐng)巾,拿著黃菊花等候在現(xiàn)場。有一個(gè)六年級的男孩,昨天看到志愿軍歸國的消息,覺得“我得來看看”,主動讓外公帶自己來,臨行前,他特意找出了一身黑色的衣服。

更小的孩子只有五六歲的年紀(jì)。一位母親帶著一個(gè)五歲的小女孩,第一次來到現(xiàn)場。這位母親說,去年志愿軍遺骸歸國時(shí)孩子還小,今年覺得孩子“到懂事的年紀(jì)了”,第一時(shí)間帶來看,希望能從小就接受一些愛國主義教育。

“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江。保和平,衛(wèi)祖國,就是保家鄉(xiāng)……”8歲的小趙用稚嫩的聲音唱著《中國人民志愿軍戰(zhàn)歌》,一旁的奶奶說,這是自己教的。“從小我就教她唱這首歌。中國人,就要記住自己的歷史,知道現(xiàn)在的生活是誰帶來的。”

當(dāng)奶奶告訴她,英雄遺骸回國了,要去看看。小趙說,那我們要帶著花去。她交上自己積攢的零花錢,和奶奶各買一束菊花,來到陵園門口。

同樣帶了鮮花的還有岐山一校的兩位六年級學(xué)生,他們穿著校服,系上紅領(lǐng)巾,買了88枝花,為的是獻(xiàn)給今年歸國的88位志愿軍烈士遺骸。

兩名少先隊(duì)員手捧鮮花。圖丨九派新聞覃鈺鈺

“這是在干嘛呀”,“這里面是志愿軍爺爺?shù)倪z骨,現(xiàn)在正在準(zhǔn)備下葬。”另一旁,有位母親一直舉著手機(jī)給兩個(gè)孩子看著央視的直播,不時(shí)的給他們講解。

“這兩邊原來都是花,這邊有兩排,這邊一排,現(xiàn)在都改了。”六年級的徐宣(化名)指著烈士陵園的布局不住地介紹著。他只有十一歲的年紀(jì),但對這里爛熟于心。他了解信息的渠道并不多,昨天在手機(jī)上才看到烈士歸國的消息,錯(cuò)過迎回,他覺得,烈士下葬這一天一定得來看看。

今天的沈陽艷陽高照。儀式結(jié)束后,烈士陵園依舊不對外開放,老老少少聚在陵園門口,探頭向里張望著。

退役軍人事務(wù)部部長在陵園內(nèi)的下葬儀式致祭文:“魂兮歸來,觀我國光。我民既富,我土斯強(qiáng)。民族復(fù)興,華夏恒昌。大道惟新,協(xié)和萬邦。魂兮歸來,嘉名孔彰。魂兮歸來,萬古流芳。”

對于來到現(xiàn)場的人們來說,哪怕知道不能進(jìn)入,守候在陵園外,也是“送了他們一程”。

九派新聞記者 王怡然 覃鈺鈺 沈陽報(bào)道

【來源:九派新聞】

-

環(huán)球速遞!助力糧食安全,“首屆全國智慧灌溉論壇”提供“智慧方案”

頭條 22-09-17

-

今熱點(diǎn):鄭州落戶“零門檻”,河南打造“強(qiáng)省會”

頭條 22-09-17

-

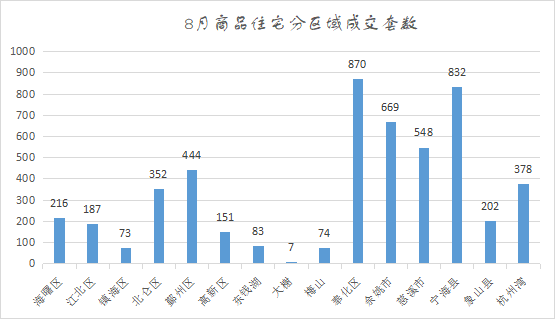

世界快報(bào):什么信號?杭州土拍搶眼,民企拿地過半,平均溢價(jià)超5%

頭條 22-09-17

-

頭條焦點(diǎn):隔夜歐美·9月17日

頭條 22-09-17

-

天天通訊!河南能信熱電等容量替代民生熱電工程項(xiàng)目奠基

頭條 22-09-17

-

環(huán)球微動態(tài)丨立方風(fēng)控鳥·早報(bào)(9月17日)

頭條 22-09-17

-

天天觀熱點(diǎn):從0到950億,養(yǎng)老理財(cái)僅用了1年

頭條 22-09-17

-

【新視野】新三板今年第四批創(chuàng)新層進(jìn)層名單出爐:42家公司入圍

頭條 22-09-16

-

天天快消息!仕佳光子:累計(jì)收到1069.7萬元政府補(bǔ)助

頭條 22-09-16

-

世界快播:立方風(fēng)控鳥·晚報(bào)(9月16日)

頭條 22-09-16

-

【全球新視野】匯通能源控制權(quán)或?qū)⒆兏?/a>

頭條 22-09-16

-

【天天快播報(bào)】接近央行人士:人民幣匯率將保持基本穩(wěn)定

頭條 22-09-16

-

消息!河南秋樂種業(yè)9月23日A股IPO上會,擬募資2.3億元

頭條 22-09-16

-

全球今日訊!工信部:加快推廣甲醇汽車,探索綠色甲醇汽車新模式

頭條 22-09-16

-

每日焦點(diǎn)!鄭州地產(chǎn)集團(tuán)在新交所、港交所完成債券上市

頭條 22-09-16

-

世界快播:嗨吃家趙正強(qiáng):好的產(chǎn)品和消費(fèi)者是雙向奔赴

頭條 22-09-16

-

焦點(diǎn)熱訊:湖南長沙一棟大樓發(fā)生火災(zāi) 消防人員已趕赴現(xiàn)場

頭條 22-09-16

-

全球微頭條丨檢察機(jī)關(guān)依法分別對曹炯芳、周永迪、孫波、胡海軍決定逮捕

頭條 22-09-16

-

微速訊:工信部:我國鋰資源具備滿足國內(nèi)需求的儲量基礎(chǔ)

頭條 22-09-16

-

環(huán)球熱頭條丨國慶假期火車票9月17日正式開售

頭條 22-09-16

-

全球快報(bào):涉嫌違法行為,太平養(yǎng)老及相關(guān)責(zé)任人被處罰

頭條 22-09-16

-

全球速看:鄭煤機(jī):訂單同比增加 工廠排產(chǎn)到明年

頭條 22-09-16

-

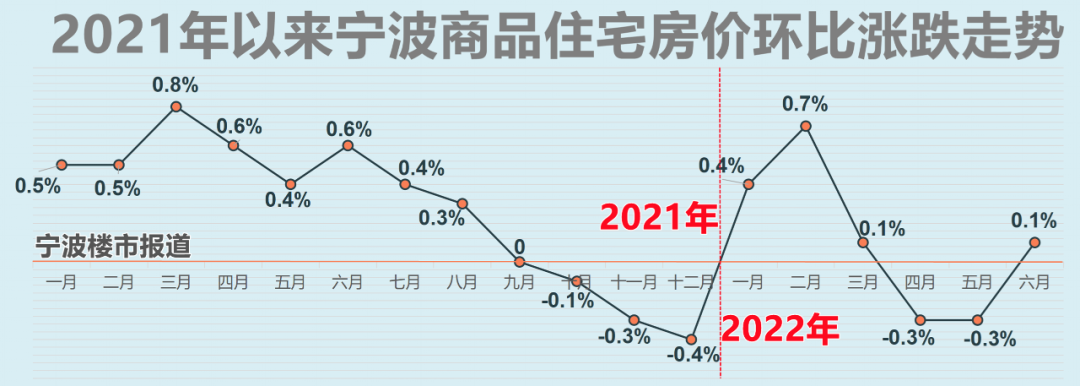

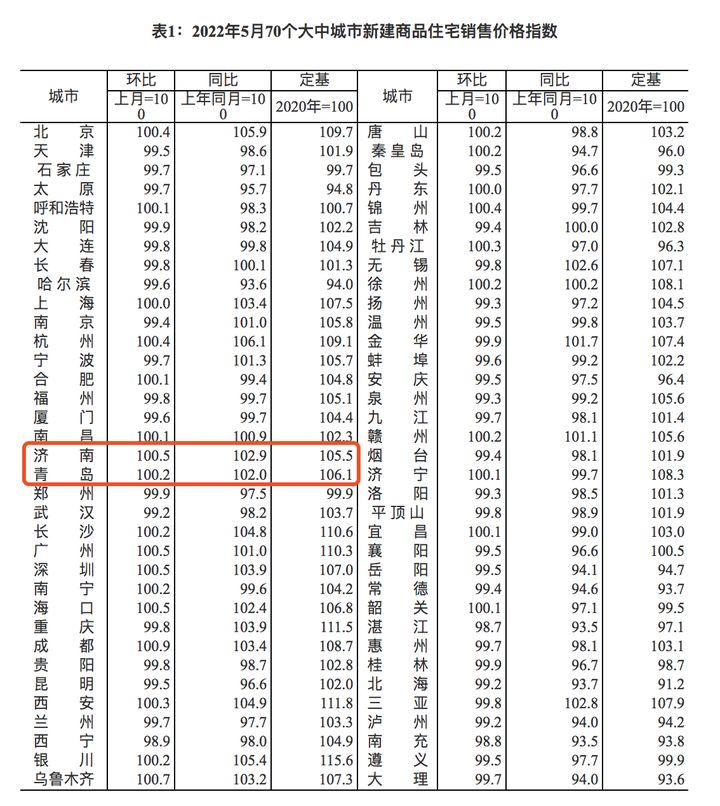

世界要聞:70城最新房價(jià)出爐

頭條 22-09-16

-

天天熱點(diǎn)評!焦作發(fā)布最新一批人事任免 | 名單

頭條 22-09-16

-

天天亮點(diǎn)!立方風(fēng)控鳥·早報(bào)(9月16日)

頭條 22-09-16

-

世界最資訊丨河南昨日新增無癥狀感染者2例

頭條 22-09-16

-

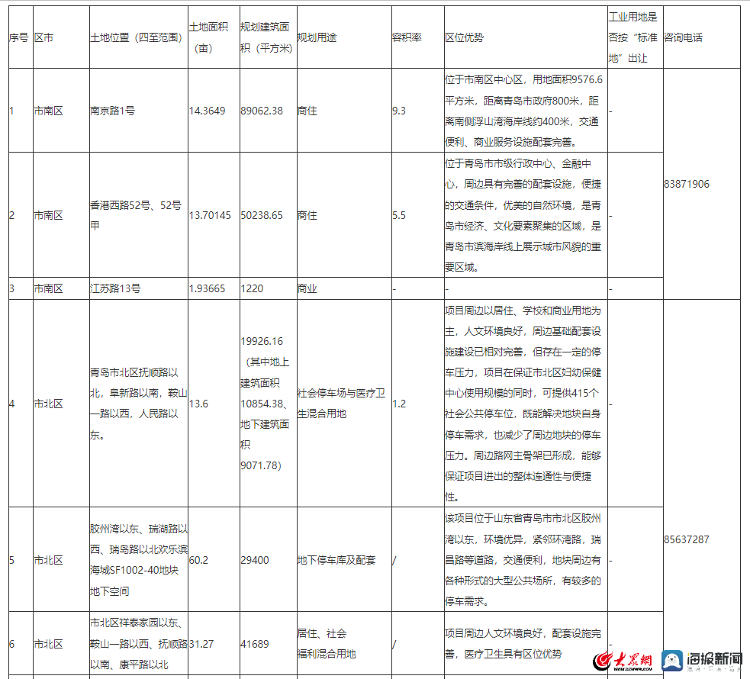

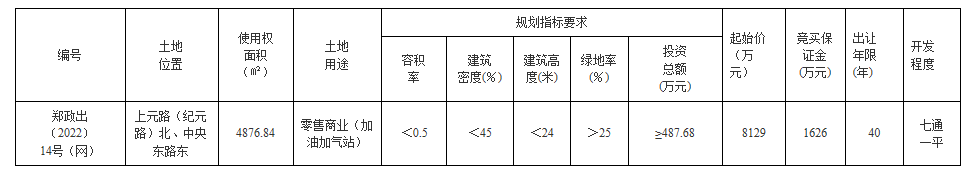

世界看熱訊:起始價(jià)1.27億元,鄭州約149畝工業(yè)用地掛牌出讓

頭條 22-09-16

-

熱門看點(diǎn):隔夜歐美·9月16日

頭條 22-09-16

-

世界快看:熱搜第一!歡瑞世紀(jì)股東被列為老賴,涉案金額1921萬余元

頭條 22-09-16

- 通訊!第九批志愿軍遺骸下葬儀式現(xiàn)場:陵園2022-09-17

- 全球即時(shí):解碼艙外航天服!“飛天戰(zhàn)袍”的2022-09-17

- 天天精選!“一季千斤、兩季噸糧”,河南發(fā)2022-09-17

- 全球快消息!「明日天氣預(yù)報(bào)」新鄉(xiāng)2022年092022-09-17

- 速看:「明日天氣預(yù)報(bào)」駐馬店2022年09月182022-09-17

- 每日速遞:「明日天氣預(yù)報(bào)」鄭州2022年09月2022-09-17

- 動態(tài)焦點(diǎn):「明日天氣預(yù)報(bào)」周口2022年09月12022-09-17

- 每日速遞:「明日天氣預(yù)報(bào)」商丘2022年09月2022-09-17

- 頭條焦點(diǎn):南開胡金牛、陳璟教授“簡歷走紅2022-09-17

- 每日熱文:天津大學(xué)DNA存儲取得重大突破 2022-09-17

- 天天日報(bào)丨商戶賣“荔浦芋”被訴商標(biāo)侵權(quán)后2022-09-17

- 天天亮點(diǎn)!明確了!武漢這處地鐵站規(guī)劃有商2022-09-17

- 天天快資訊:70歲老人和18歲考生“同場競技2022-09-17

- 當(dāng)前要聞:圓滿完成!江漢十橋有最新進(jìn)展2022-09-17

- 【時(shí)快訊】學(xué)術(shù)審稿潛規(guī)則被 Science 曝2022-09-17

- 世界報(bào)道:神舟十四號航天員乘組圓滿完成第2022-09-17

- 環(huán)球熱點(diǎn)評!三門峽農(nóng)商銀行正式開業(yè),為轄2022-09-17

- 【全球時(shí)快訊】騰訊35歲員工地鐵站猥褻女子2022-09-17

- 世界最新:歐洲航天局?jǐn)M提交可行性計(jì)劃 太2022-09-17

- 環(huán)球今日訊!美國各州遣送難民,美媒報(bào)道將2022-09-17

- 當(dāng)前關(guān)注:鄭州市房地產(chǎn)紓困基金再簽約落地2022-09-17

- 【世界快播報(bào)】給新兵當(dāng)教員,這位高校定向2022-09-17

- 冰糖葫蘆也能引領(lǐng)新時(shí)尚 蜜小鳳攜“小唐蜜2022-09-17

- 環(huán)球觀熱點(diǎn):@所有人 好消息:下周鄭州乘2022-09-17

- 全球今熱點(diǎn):9月18日起,鄭州這些區(qū)域?qū)⒁?/a>2022-09-17

- 當(dāng)前信息:云南暴雨道路成河,挖掘機(jī)師傅義2022-09-17

- 當(dāng)前播報(bào):中國、阿聯(lián)酋將聯(lián)合探月:嫦娥七2022-09-17

- 每日熱議!中國空間站大小機(jī)械臂完成級聯(lián)測2022-09-17

- 環(huán)球今亮點(diǎn)!美媒承認(rèn):中方逮住了一個(gè)大漏2022-09-17

- 全球資訊:我國首次完成兩臺載人潛水器聯(lián)合2022-09-17

精彩推薦

閱讀排行

- 環(huán)球觀熱點(diǎn):@所有人 好消息:下周鄭州乘地鐵享受8折票價(jià)優(yōu)惠

- 全球今熱點(diǎn):9月18日起,鄭州這些區(qū)域?qū)⒁K?/a>

- 當(dāng)前信息:云南暴雨道路成河,挖掘機(jī)師傅義務(wù)擺渡市民“過河”上班

- 世界今頭條!今評彈 | 職場人為什么老說“哈”

- 當(dāng)前短訊!“奔跑吧·少年”進(jìn)入秋季主題活動 2022年河南少年乒乓球挑戰(zhàn)賽開拍

- 焦點(diǎn)速訊:象·面孔丨申軍良:“梅姨案”過后的另一種生活

- 環(huán)球微資訊!鄭州東站道岔換新 保駕“十一”黃金周列車安全平穩(wěn)運(yùn)行

- 【速看料】上新啦文化 | 面食非遺傳人帶你回味媽媽的手藝、兒時(shí)的味道

- 天天觀點(diǎn):鄭州商城又有新發(fā)現(xiàn)!首次發(fā)現(xiàn)“金面罩”

- 全球速遞!強(qiáng)化裝備使用 提高幫扶效能,河南這場教學(xué)培訓(xùn)讓生態(tài)環(huán)境執(zhí)法更科技、更智能