九派新聞特約評論員 鄧海建

“我是肥西的縣委書記,我叫陳偉……”近日,一段安徽肥西縣委書記陳偉在一線處置公共事件、直面群眾問題的視頻在網上火了,引發網友點贊,稱其為“接地氣的好書記”。在時長約7分42秒的視頻中,陳偉面對群眾和手機攝像頭,全程語氣平和,思路清晰,通俗易懂地介紹政策,實事求是地為群眾解決問題,現場掌聲不斷。

【資料圖】

【資料圖】

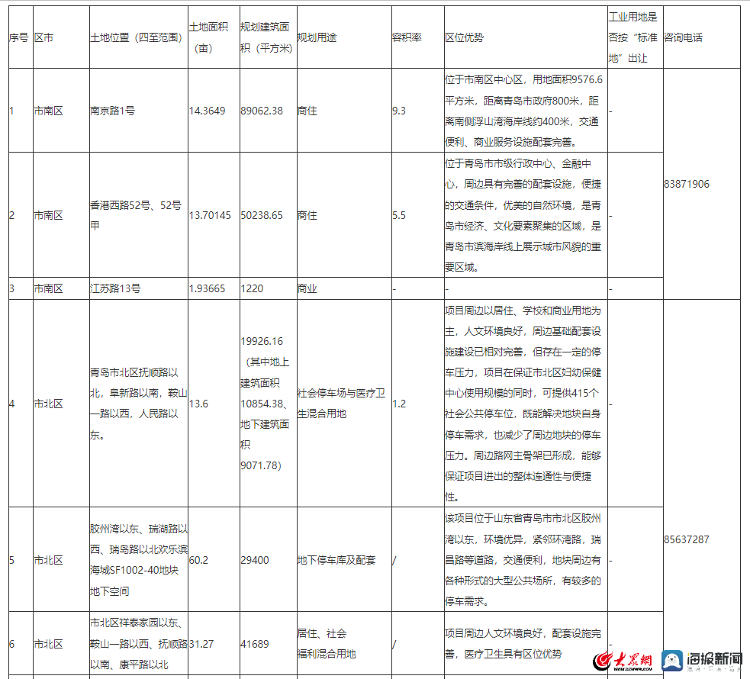

事情經過是這樣的:合肥市“瑞澤園·一里洋房”小區有兩千多戶人,該小區由于地理位置特殊(處于合肥市肥西縣和經開區交界處)以及歷史遺留問題(土地是肥西的,房產證是經開區),導致在一些社會事務管理上權責不明晰。加之小區物業公司不作為、環境臟亂差,小民怨累積成大問題。9月9日,因小區旁一家酒店要將小區公共區域的廣場開辟作為停車場,導致居民聚集并與酒店方發生沖突,問題糾結在一起,當晚都未能得到有效解決——這才有了陳書記凌晨“7分鐘”的故事。

7分鐘能不能解決經年不決的歷史遺留問題?這個問題,無須答案。那么,為什么此前領導到場解決不了,陳書記“7分鐘”陳述就能藥到病除、甚至以“暖新聞”的姿態上了熱搜?這個問題,可能更值得我們好好捋一捋。

這讓我想起一個細節:很多醫院的導醫臺后面都會懸掛一行字“有時去治愈,常常去幫助,總是去安慰”——這是長眠在紐約東北部的撒拉納克湖畔的特魯多醫生的墓志銘,也是這位醫生一生的職業總結。陳書記的“7分鐘”為什么神效、速效?說到底,不過是與民溝通的過程中,讓所有在場的群眾感受到了官民互動中最寶貴的一種要素:誠意。

問題當然不是一時半刻就能解決的,但態度與誠意是肉眼可見、側耳可聽的。

陳偉書記“教科書式”喊話視頻,對于更多的地方官員來說,起碼有三個值得借鑒的“學習點”:

一是不廢話。辯證法有句老話,直面矛盾才能解決矛盾。遺憾的是,少數領導干部往往在問題面前善于扮演“廢話專業戶”,要么自我吹噓在前,要么大而無當在后,反正就是繞著問題打圈兒,完美保持與問題的“0.01厘米”距離。陳書記的喊話讓人點贊,最大的特點,就是“沒有廢話、全是干貨”。群眾想聽的、群眾關心的,就是官員表達的。

二是直面群眾急難愁盼。面對群眾和手機攝像頭,語氣平和、思路清晰,敢說敢當、敢作敢為。這份置身于群眾海洋的“定力”,來自于“政府就是為民辦事”的底氣。既然立場一致、利益一致,自然沒有什么不能商量、沒有什么不好解釋。三是不推諉。通俗易懂地介紹政策,實事求是地為群眾解決問題,能拍板的現場拍板,不能拍板的給出“有效期”。物業不好就換、違建擾民就拆,有這個明確的態度,群眾“還要啥自行車”?

急難愁盼,皆是民生。既然民生無小事,就該事事都上心。小問題鬧到地方主官來出面解決,這本身就是相關職能部門失責的表現。縣委書記的“7分鐘”喊話,不啻為與民溝通的“好教材”。如果我們的職能部門都能有這份初心、這個姿態,也許很多糾紛與矛盾早就迎刃而解在“在位謀政”的主動作為里。

【來源:九派新聞】

-

視訊!鄭州最新任命2名干部

頭條 22-09-14

-

每日資訊:北交所調整首屆承銷委員會候選人,最新名單公布

頭條 22-09-14

-

全球新資訊:老人行動不便,仍需本人到銀行辦理業務引發熱議?真相來了

頭條 22-09-14

-

世界快播:洛陽玻璃擬4.2億元收購一玻璃公司,擴大光伏玻璃產能

頭條 22-09-14

-

天天關注:開學第一杯“反詐奶茶”!中原消費金融助力守住學生“錢袋子”

頭條 22-09-14

-

環球觀速訊丨重磅!鄭州擬對95個使用保交樓專項借款項目開展全面審計| 名單

頭條 22-09-14

-

資訊:直擊全國最大酸辣粉生產基地:你嗦的那碗粉,是如何做出來的

頭條 22-09-14

-

【全球播資訊】鑫苑集團召開“保交樓”專題會議 河南區域明確部署解決方案

頭條 22-09-14

-

全球今頭條!請“流量”代言一時爽,“塌房”辟謠跑斷腿,明星代言金融產品需謹慎

頭條 22-09-14

-

焦點訊息:比亞迪南寧電池生產基地開工,全面達產后年產值可超百億元

頭條 22-09-14

-

當前觀點:住建部:過去十年,全國累計提取住房公積金12.44萬億元

頭條 22-09-14

-

動態焦點:貴州省發改委原黨組書記付京被提起公訴

頭條 22-09-14

-

世界看熱訊:脫口秀帶火一支股票?這樣的“段子”不好笑

頭條 22-09-14

-

當前觀點:銀保監會批復:盛和泰出任中國信保副董事長、總經理

頭條 22-09-14

-

熱消息:漯河擬推薦6家企業申報河南省優秀民營企業 | 名單

頭條 22-09-14

-

世界熱資訊!住建部:十年來商品住宅銷售面積累計132.34億平方米

頭條 22-09-14

-

前沿熱點:住建部:我國建筑業企業數量和業務占比連續8年全球第一

頭條 22-09-14

-

每日聚焦:央行:二季度末金融業機構總資產407.42萬億元

頭條 22-09-14

-

快訊:開封加快推進金明池智慧島建設,規劃建設“一島四片區”

頭條 22-09-14

-

全球快看點丨工信部擬認定65家國家技術創新示范企業,河南3家在列 | 名單

頭條 22-09-14

-

天天最新:總投資550億!河南能源簽約多家企業,共建南陽綜合能源示范基地

頭條 22-09-14

-

【獨家】人大代表建議缺失牙修復費用納入醫保,國家醫保局答復

頭條 22-09-14

-

當前聚焦:ST曙光實控人失聯 控股股東所持近億股股權將被拍賣

頭條 22-09-14

-

當前快訊:河南昨日新增境外輸入無癥狀感染者2例

頭條 22-09-14

-

每日消息!年內23家支付機構黯然離場 多家支付公司股權被掛牌轉讓

頭條 22-09-14

-

【當前熱聞】隔夜歐美·9月14日

頭條 22-09-14

-

天天通訊!美國突發大利空,五大市場全線跳水!拜登最新發聲!

頭條 22-09-14

-

當前資訊!皮海洲:今年最貴新股又遭棄購 華寶新能會破發嗎

頭條 22-09-14

-

報道:立方風控鳥·早報(9月14日)

頭條 22-09-14

-

最資訊丨“十大戰略”進行時 | 淬煉優勢成勝勢——以能力作風建設推進優勢再造戰略

頭條 22-09-14

-

天天觀速訊丨江蘇徐州:公積金最高貸款額100萬元,三孩家庭首貸再提高10萬元

頭條 22-09-13

-

今亮點!河北省首筆數字人民幣科技企業財政補貼在雄安發放

頭條 22-09-13

-

世界簡訊:北銀消費金融增資申請被監管注銷

頭條 22-09-13

-

環球熱消息:快訊!鄭州銀行行長申學清辭任,擬聘任趙飛為行長

頭條 22-09-13

-

世界熱議:河南省財政下達資金2.76億元推動重大科技專項實施

頭條 22-09-13

-

當前速訊:鄭州上街區將迎首家上市公司!天馬新材IPO定于16日申購

頭條 22-09-13

-

速讀:立方風控鳥·晚報(9月13日)

頭條 22-09-13

-

每日視訊:河南AAA級融資擔保公司擬發行公司債,公開招標承銷商

頭條 22-09-13

-

環球報道:信息量超大,一文讀懂河南生物經濟產業與發展

頭條 22-09-13

-

當前熱文:河南22項舉措大力支持豫商豫才返鄉創業

頭條 22-09-13

-

今日聚焦!單個項目最高支持100萬,河南組織申報2023年度國際科技合作項目

頭條 22-09-13

-

世界最資訊丨河南省人社廳:支持張仲景國醫大學師資隊伍建設

頭條 22-09-13

-

世界信息:牧原股份定增獲證監會審核通過,擬募資50億~60億元

頭條 22-09-13

-

世界速讀:順豐寄丟8000元黃金只賠2000元?律師:無論保價與否,都不能只賠兩千

頭條 22-09-13

-

每日播報!創投日報(9月13日)

頭條 22-09-13

-

環球快播:中國信通院:7月國內市場手機出貨量同比下降 30.6%

頭條 22-09-13

-

今日要聞!富滇銀行原副行長曹艷麗被提起公訴

頭條 22-09-13

-

天天熱消息:嵐圖汽車擬開展外部股權融資,單車均價超37萬元

頭條 22-09-13

-

世界新消息丨河南172.85億元再融資地方債完成發行,票面利率2.50%

頭條 22-09-13

-

世界熱頭條丨快訊!安彩高科2.58億股定增獲證監會核準

頭條 22-09-13

-

焦點熱訊:重磅!鄭州擬進一步放寬中心城區落戶條件

頭條 22-09-13

-

環球觀熱點:河南省管企業人才新政20條發布:創新領軍人才可延長到70歲退休

頭條 22-09-13

-

環球百事通!“凝聚豫浙資本·助力產業發展”資本力量1+6走進浙江基金小鎮活動即將啟幕

頭條 22-09-13

-

環球資訊:交通運輸部:8月份全國網約車訂單量Top10公布

頭條 22-09-13

- 天天日報丨縣委書記的“7分鐘”,與群眾溝2022-09-14

- 天天觀熱點:“惠購湖北”消費券又要來啦2022-09-14

- 全球新消息丨8家街區獲評湖北省旅游休閑街2022-09-14

- 環球快訊:出行請注意!武漢這些公交站點有2022-09-14

- 視訊!鄭州最新任命2名干部2022-09-14

- 每日資訊:北交所調整首屆承銷委員會候選人2022-09-14

- 當前聚焦:美國孫子帶著92歲祖母開啟全美之2022-09-14

- 世界速看:河南省人社廳出臺《措施》,支持2022-09-14

- 世界新動態:鎮平:第二批農業兩項補貼“一2022-09-14

- 全球新資訊:老人行動不便,仍需本人到銀行2022-09-14

- 動態:鎮平縣:優化服務模式 方便群眾辦事2022-09-14

- 熱門看點:18歲小伙在胸口文前女友名字,去2022-09-14

- 環球實時:臥龍區應急管理局開展防范養老詐2022-09-14

- 全球即時:果蠅研究告訴你:為什么熱會使人2022-09-14

- 焦點消息!敦煌考古編制崗位無人問津:必須2022-09-14

- 熱點!青平:讓網絡謠言和虛假信息無處藏身2022-09-14

- 世界滾動:正式實施!《湖北省食品安全企業2022-09-14

- 世界快播:洛陽玻璃擬4.2億元收購一玻璃公2022-09-14

- 天天關注:開學第一杯“反詐奶茶”!中原消2022-09-14

- 全球熱點評!湖北《智慧藥房建設與驗收規范2022-09-14

- 環球觀速訊丨重磅!鄭州擬對95個使用保交樓2022-09-14

- 資訊:直擊全國最大酸辣粉生產基地:你嗦的2022-09-14

- 世界今日報丨武漢市各區2022年秋季教師資格2022-09-14

- 【全球播資訊】鑫苑集團召開“保交樓”專題2022-09-14

- 每日觀察!湖北省級電子商務示范基地和示范2022-09-14

- 當前滾動:三門峽市場監督管理局專業分局“2022-09-14

- 焦點快報!河南三門峽陜州區:狠抓細節 堵2022-09-14

- 全球新消息丨打擊整治養老詐騙|昂貴的“低2022-09-14

- 世界時訊:停車場可容納4700輛車!國內最大2022-09-14

- 9月19日鄭州大劇院,第五季綠都業主達人秀2022-09-14

精彩推薦

閱讀排行

- 當前報道:大象·今評彈|敦煌考古編制崗位無人問津:讓留下不是“奉獻”,才能招得來人才

- 全球資訊:220家企業提供1.27萬個崗位,鄭州2022“金秋招聘月”系列專場招聘會別錯過

- 滾動:鄭州:軌道交通+3,公交+34

- 環球精選!迎“雙創”開幕 14日、15日晚8點500架無人機將點亮鄭州夜空

- 世界即時看!《親愛的》原型杜小華尋子又有新進展,已來河南尋親

- 【全球速看料】供貨?拱火!美國及其盟國要給烏克蘭更多軍事援助

- 每日速訊:今評彈·她們說|985畢業生回游,名校的盡頭是縣城嗎?

- 每日熱點:前北約官員:普京可能動用核武器

- 環球微速訊:2022年全國“雙創”周河南分會場活動明日啟幕

- 河南組織申報2023年度國際科技合作項目 單個項目最高支持100萬