自2021年12月至今,為提振投資者信心,不少基金公司及基金經理出手自購旗下產品。Wind數據顯示,截至1月10日,去年12月初以來已有40家基金公司進行了77次自購,凈申購金額達到9.75億元。此外,還有部分剛進入或即將進入發行階段的新基金,也獲得了公司或基金經理本人的自購。

從結構來看,近段時間的自購大多發生在權益類基金。Wind數據顯示,在合計9.75億元的凈申購產品中,股票型、混合型和債券型基金自購金額分別為2.1億元、3.03億元和1.92億元,占比分別為21.54%、31.08%、19.69%,還有部分自購品種為QDII基金和封閉式基金。

從單家公司自購規模來看,自去年12月至今,包括永贏基金、華寶基金、華夏基金在內的19家基金公司自購超兩次,區間申購金額最高的華夏基金、國泰君安資管分別達到了1.4億元和1.2億元。有20家基金公司自購超過2000萬元,39家自購金額超過1000萬元。

此外,還有不少新發基金獲得自購以增強投資者信心。據了解,正在發行中的銀華心興三年持有,其兩位擬任基金經理李曉星、張萍將分別出資認購200萬元、100萬元;正在發行的匯豐晉信研究精選混合擬任基金經理、公司研究總監陸彬攜研究團隊已認購600萬元,而匯豐晉信管理團隊(不含陸彬)已認購逾700萬元。

業內人士表示,自購能夠彰顯行業及投資人對市場的信心,給投資者傳遞積極信號。在基金發行市場不甚樂觀時,“自購”也是營銷賣點之一。不過,基金公司的自購產品并不一定都符合投資者風險偏好、投資條件,在選擇產品時,更應關注市場的整體情況,切忌盲目跟風。

值得注意的是,基金自購在2021年達到小高潮,全年公募自購規模創下2018年以來新紀錄。Wind數據顯示,截至12月31日,2021年內共有98家基金公司申購自家基金合計460次,凈申購額58.88億元,較2020年增長超過40%。2018年、2019年和2020年這一數據則分別為32.68億元、28.68億元和41.52億元。

-

男子地鐵摸女性屁股被扇3分鐘耳光?警方通報

頭條 22-01-06

-

天津高速現駝鳥奔跑 官方回應:系車主運輸途中不慎掉落已被車主領回

頭條 22-01-05

-

長得挺特別!菠蘿味草莓一斤150元 網友:直接買個菠蘿吃不好嗎

頭條 22-01-05

-

“秦始皇”做核酸珍貴畫面流出?逗樂網友!調侃:“秦始皇也要核酸了!”

頭條 21-12-31

-

985大學碩士媽媽吐槽兒子是學渣:他爸氣得2次心梗!以后只希望孩子健康成長

頭條 21-12-31

-

查干湖“頭魚”拍出299.9999萬的天價!網友:怎么吃才體現它的身價

頭條 21-12-29

-

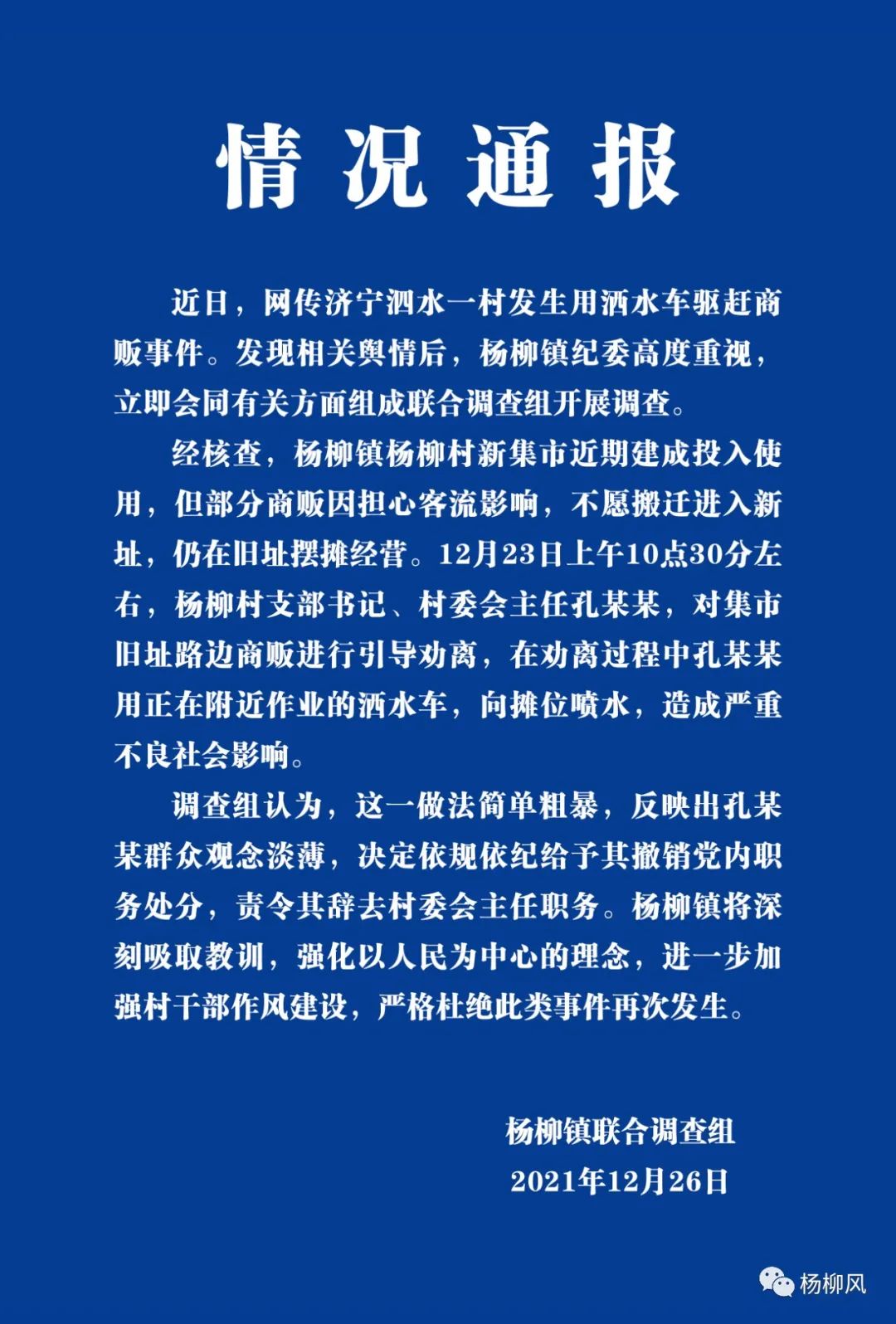

村主任用灑水車向攤位噴水?官方回應:責令其辭去村委會主任職務

頭條 21-12-27

-

“外教辱罵防疫人員”,西安警方回應:已成立工作專班進行調查

頭條 21-12-27

-

破防了!91歲奶奶和8歲貓咪的對話讓人淚崩 網友:祝愿老人健康長壽

頭條 21-12-23

-

5歲女童配合消防員教科書式自救 網友點贊:很勇敢!

頭條 21-12-23

-

大爺被困電梯淡定嘮嗑等救援 網友:為大爺的冷靜沉著點贊!

頭條 21-12-22

-

男子4萬元存款18年后卻被銀行告知存款已被支取僅剩10塊錢 法院:銀行賠!

頭條 21-12-20

-

深圳一男子加油站拔油槍點燃后逃跑 警方已介入調查縱火人員已鎖定

頭條 21-12-17

-

這位感動千萬抖音網友的河南“留蝦女孩” 入選央視年度短片《2021看見笑容》

頭條 21-12-17

-

淚目!95歲媽媽病床前親吻74歲生病的女兒 網友:孩子不管多大都是媽媽的寶貝

頭條 21-12-15

-

川妹子抽中50顆榴蓮直呼吃不完!網友:可以共享你的負擔嗎?

頭條 21-12-15

-

河南省政府發布2022年元旦放假通知

頭條 21-12-15

-

濮陽市聚碳新材料產業聯盟成立

頭條 21-12-15

-

周口機場預計什么時候建好?都有到哪些城市的航線?官方回復來了

頭條 21-12-15

-

預計明年超50家企業回歸,瑞銀稱中概股H股上市將繼續升溫

頭條 21-12-15

-

新鄉發現一境外輸入奧密克戎病例密接者,活動軌跡公布

頭條 21-12-15

-

河南:中藥配方顆粒不得在醫療機構以外銷售

頭條 21-12-15

-

中原環保完成發行5億元超短融,利率2.95%

頭條 21-12-15

-

南陽市政府將與中車四方所在新能源裝備等領域開展深入合作

頭條 21-12-15

-

鄭州出臺新措施:公租房可“掌上”繳租秒辦理

頭條 21-12-15

-

國家統計局:11月社會消費品零售總額增長3.9%

頭條 21-12-15

-

中國11月規上工業增加值同比增長3.8%

頭條 21-12-15

-

1207萬!全年就業超額完成預期目標

頭條 21-12-15

-

河南凱旺科技公開發行2396萬股新股,獲6321.47倍申購

頭條 21-12-15

-

事關貨幣政策、房地產、全面注冊制,一行兩會劃定明年工作重點

頭條 21-12-15

-

隔夜歐美·12月15日

頭條 21-12-15

-

多部委密集部署明年工作!三大看點值得關注

頭條 21-12-15

-

立方風控鳥·早報(12月15日)

頭條 21-12-15

-

醫藥巨頭今日登陸科創板!高瓴重倉"陪伴",引入"綠鞋"機制

頭條 21-12-15

-

皮海洲:臨門一腳踏剎車!龍竹科技終止轉板說明了什么

頭條 21-12-15

-

立方風控鳥·晚報(12月14日)

頭條 21-12-14

-

成渝地區雙城經濟圈建設2022年擬推進160個重大項目,投資約2萬億元

頭條 21-12-14

-

總投資額超百億!中建七局接連中標兩個EPC總承包項目

頭條 21-12-14

-

2022年部分地方債提前下達,財政提前發力穩經濟

頭條 21-12-14

-

信陽華信投資集團10億元中票完成發行,利率3.70%

頭條 21-12-14

-

新強聯擬擇機出售所持明陽智能股票

頭條 21-12-14

-

洛陽新強聯擬億元入股山東擬IPO公司,持股4.50%

頭條 21-12-14

-

焦作在這場推介會上現場簽約28個項目,總投資240億元

頭條 21-12-14

-

河南7種輕微交通違法可免罰

頭條 21-12-14

-

廣州高校發現古墓考古專業出動!網友:這不巧了嘛!畢業論文自己找來了

頭條 21-12-14

-

浙江樂清民警自曝37歲未婚救下輕生女子 網友:一定要最愛自己

頭條 21-12-14

-

畫面感太強!主人出差貓咪打開水龍頭把家淹了 網友:當然是原諒它

頭條 21-12-09

-

8歲雙胞胎姐妹玩捉迷藏撿到20萬擺地攤媽媽報警找失主 網友紛紛點贊

頭條 21-12-08

-

女子9樓墜落緊緊抓住7樓防護窗所幸有驚無險!網友:不幸中的萬幸啊

頭條 21-12-07

-

江西一年級萌娃穿航天服走方陣 網友:可可愛愛的小小航天員

頭條 21-12-06

-

女子精心養了半年的盆栽竟是塑料做的 網友:這是做的有多真

頭條 21-11-30

-

河南鄭州一女子懷上八胞胎!醫生一句話說出罕見原因 全家又喜又憂

頭條 21-11-26

-

央視新聞AI手語主播正式亮相!網友:專業!第一反應就想到了朱廣權

頭條 21-11-25

-

網信辦:嚴防違法失德藝人“曲線復出” 營造積極健康向上的網絡環境

頭條 21-11-24

-

神奇!女子用砂鍋煮綠豆粥自動吐皮 網友:這個鍋好“懂事”

頭條 21-11-23

- 近一月來40家基金公司自購旗下產品 凈申購2022-01-11

- 重大項目密集開工機構看好“大基建”行情 2022-01-11

- 拉美經濟回暖 展望2022年隱憂與挑戰仍存2022-01-11

- 構建新型金融基礎設施 破解中小微企業融資2022-01-11

- 藥品耗材集中帶量采購改革提速擴面 持續降2022-01-11

- 國常會:有針對性擴大最終消費和有效投資2022-01-11

- 工信部:到2025年突破一批關鍵技術輕工業年2022-01-11

- 加大紓困力度2022年民航業力爭扭虧為盈 基2022-01-11

- 多部門積極部署 2022年促消費重點圈定更大2022-01-11

- 鄭州市疫情防控指揮部印發通知 加強對七類2022-01-11

- 《鄭州市2022年林業生態建設及災后恢復重建2022-01-11

- 廣西通報市縣政府履行教育職責評價結果 優2022-01-11

- 北京朝陽:壓減教師非教學類工作負擔 設“2022-01-11

- “師范教育協同提質計劃”捐贈儀式舉行 大2022-01-11

- 遼寧沈陽:從2024年秋季招生起省級示范性普2022-01-11

- 2022年上海春季高考舉行 涉及25所試點院校2022-01-11

- 山東出臺課后服務經費保障辦法 規定每生每2022-01-11

- 寧波慈溪:加強期末階段義務教育學校教學管2022-01-11

- 海南:開展高等學歷繼續教育廣告發布管理專2022-01-11

- 成都中考招生新規出臺體育總分提至60分 將2022-01-11

- 河北:推行教職工榮譽退休制度 增強教師榮2022-01-11

- 媲美40萬級豪華品牌!揭曉捷途X90子龍的2.02022-01-11

- 本土化+一站式服務+區域協同,Jet Commerc2022-01-11

- 鉑爵旅拍深圳作品:這里的愛情別樣甜,這樣2022-01-11

- 甘孜州將著力打造國際生態文化旅游目的地 2022-01-11

- 周大生質量升級,讓你成為最耀眼的星,詳解2022-01-11

- 河南中招體育考試4月1日啟動 考試成績以滿2022-01-11

- 新一批國家創新型城市建設名單公布 新鄉市2022-01-11

- 鄭州持續多輪做核酸為啥?權威解答來了2022-01-11

- 河南印發通知 做好疫情防控期間生活必需品2022-01-11