2017年,教育部、外交部、公安部聯合制定了《學校招收和培養國際學生管理辦法》,其中第四章校內管理第二十五條規定:高等學校應當對國際學生開展中國法律法規、校紀校規、國情校情、中華優秀傳統文化和風俗習慣等方面內容的教育,幫助其盡快熟悉和適應學習、生活環境。高等學校應當設置國際學生輔導員崗位,了解國際學生的學習、生活需求,及時做好信息、咨詢、文體活動等方面服務工作。國際學生輔導員配備比例不低于中國學生輔導員比例,與中國學生輔導員享有同等待遇。各地、各高校按照文件要求,結合自身實際,加大了對國際學生輔導員隊伍建設的力度,取得了一些效果。本文對全國25個省份的235所具備國際學生招生資格的高校國際學生輔導員隊伍建設情況進行了調研,以期對國際學生輔導員隊伍建設的發展提供一些借鑒與參考。

國際學生管理模式現狀

參與本次調查的高等學校包括公辦學校224所,占比95.32%;民辦高校11所,占比4.68%;本科院校208所,占比88.51%;高職院校27所,占比11.49%;“雙一流”建設高校64所,占比27.23%;中央部屬高校14所,占比5.96%;省屬高校134所,占比57.02%;市屬高校23所,占比9.79%;在籍學歷國際學生人數500人以下高校116所,占比49.36%;500-1000人35所,占比14.89%;1000-1500人17所,占比7.23%;1500-2000人8所,占比3.4%;2000人以上59所,占比25.11%;有資格接收中國政府獎學金學生資格的高校153所,占比65.11%。關于國際學生輔導員隊伍建設相關情況,是針對已經設置了專職國際學生輔導員的168所高校開展的調查。

在調研的235所高校中,普遍采用的國際學生管理模式有三種:一是完全的趨同化管理,即國際學生分布在各個教學院部,與中國學生采用同樣的管理模式,國際學生只有一種隸屬關系,這種模式的高校有79所,占比33.62%;二是半趨同化管理,即職能部門和教學院部共同完成管理,國際學生集中在學校的某個職能部門,國際學生的日常教育管理由職能部門負責,教學院部負責學業管理,國際學生具有雙重隸屬關系,這種模式的高校有84所,占比35.74%;三是單獨管理,即國際學生集中在學校職能部門,全部教育管理服務工作由職能部門負責協調完成,國際學生只有一種隸屬關系,這種模式的高校有72所,占比30.64%。

不同辦學體制、辦學層次、辦學類型的學校,國際學生管理模式各不相同,三種管理模式都有。

國際學生輔導員隊伍建設現狀

1.國際學生輔導員設置情況

在調研的235所高校中,設置了專職國際學生輔導員崗位的高校有168所,占比71.49%。不同辦學體制、辦學層次、辦學類型的高校,在國際學生輔導員設置上沒有明顯差別,國際學生輔導員設置率都在70%以上。

按照是否有資格接收中國政府獎學金學生統計,有資格接收中國政府獎學金學生高校設置了專職國際學生輔導員崗位的有114所,占比74.51%;沒有資格接收中國政府獎學金學生高校設置了專職國際學生輔導員崗位的有54所,占比65.85%,略低于有資格接收中國政府獎學金學生的高校。

2.國際學生輔導員來源情況

國際學生輔導員來源主要有三種渠道:一是中國學生輔導員轉入,有24所高校,占比14.28%;二是由原來的留管干部轉入,有26所高校,占比15.48%;三是和中國學生輔導員一樣,采取面向社會招聘的方式,有68所,占比40.48%;也有少數學校是專任技術教師兼任國際學生輔導員,有8所高校,占比4.76%;還有部分高校是以上幾種模式兼而有之,有42所高校,占比25%。面向社會招聘是國際學生輔導員來源的主要渠道。

辦學體制與國際學生輔導員來源差別明顯。62.5%的民辦學校采用面向社會招聘人員作為專職國際學生輔導員。公辦學校國際學生專職輔導員來源比較多元,39.38%的學校面向社會招聘,30.63%的學校是從現有的中國學生輔導員或留管干部轉入。

辦學層次與國際學生輔導員來源有一些差別。本科院校以面向社會招聘和由中國學生輔導員或留管干部轉入為主,占比73.16%。而面向社會招聘和由中國學生輔導員或留管干部轉入的高職院校僅占比47.37%。

辦學類型與國際學生輔導員來源有一定差別。采用面向社會招聘的渠道各種辦學類型差別不大;除市屬高校不存在中國學生輔導員轉入專職國際學生輔導員這種情況外,“雙一流”建設高校、中央部屬高校和省屬高校比例接近;省屬高校和市屬高校相較于“雙一流”建設高校和中央部屬高校而言,留管干部轉入專職國際學生輔導員的比例高一些。

無論高校能否接收中國政府獎學金生,面向社會招聘仍是國際學生輔導員來源的主渠道,能接收中國政府獎學金生的高校面向社會招聘國際學生輔導員比例為37.72%,不能接收中國政府獎學金生的高校面向社會招聘國際學生輔導員比例為46.3%。作為補充形式的中國學生輔導員和留管干部轉入國際學生輔導員的比例接近,約占29%。

3.國際學生輔導員分管學生人數情況

國際學生輔導員平均分管國際學生人數在幾十人到幾百人不等。我們以100人為級差進行劃分,其中少于100人的有66所高校,占比39.28%;100-200人的有57所,占比33.93%;多于200人的45所,占比26.79%。如果參照教育部規定的中國學生輔導員分管學生人數,不超過200人的高校有123所,占比73.21%。

4.國際學生輔導員性別構成情況

女性是國際學生輔導員的主體,有35.12%的高校國際學生輔導員全部為女性,有47.62%的高校國際學生輔導員男性比例小于等于25%,有26.19%的高校國際學生輔導員男性比例在26%-50%之間,有6.55%的高校國際學生輔導員男性比例在51%-75%之間,有19.64%的高校國際學生輔導員全部為男性。

5.國際學生輔導員海外經歷情況

國際學生輔導員全部具有海外經歷的高校有32所,占比19.05%;完全沒有海外經歷的高校有76所,占比45.24%;小于等于25%的84所,占比50%;26%-50%的38所,占比22.62%;51%-75%的9所,占比5.36%;75%以上的有37所,占比22.02%。

6.國際學生輔導員工作內容

國際學生輔導員的工作內容從宏觀和微觀兩個角度進行分類。宏觀角度上,國際學生輔導員在教育、管理、服務這3項職能上的側重點各有不同,管理職能占工作內容的40.6%,服務職能為34.2%,教育職能為25.2%。微觀角度上,我們把國際學生輔導員的工作內容與高校輔導員的9項職業功能進行對比,按照重合比例排序,依次為危機事件應對有167所高校,占比99.4%;日常事務管理有165所高校,占比98.21%;心理健康教育與咨詢有155所高校,占比92.26%;學業指導有119所高校,占比70.83%;理論與實踐研究有113所高校,占比67.26%;思想政治教育有105所高校,占比62.5%;網絡思政教育有96所高校,占比57.14%;職業規劃與就業指導有89所高校,占比52.98%;黨團和班級團隊建設有58所高校,占比34.52%。

同時,國際學生輔導員和中國學生輔導員的工作內容有一定差異,區別于中國學生輔導員的工作內容有:涉外事務管理(居留許可辦理等)、跨文化交流溝通、國情教育(傳統文化等)、社會管理、宗教信仰、個性化要求、生活幫助、法律法規教育、中外學生融合等。

加強國際學生輔導員隊伍建設的思考

通過對國際學生輔導員隊伍建設現狀分析,可以發現目前存在的問題主要有:學校重視程度不夠,政策落實不到位;工作內容比較模糊,職責邊界不清晰;職業能力沒有標準,技能培訓不全面;管理機制體制不一,職業發展不順暢。

目前,各高校仍在不斷探索國際學生輔導員隊伍建設。上級主管部門應明晰國際學生輔導員的職責定位,設立更多針對國際學生輔導員和國際學生的評獎評優平臺,拓寬國際學生輔導員展示工作能力和工作業績的渠道,促進這一群體的職業發展。

加強國際學生輔導員隊伍頂層設計。國際學生輔導員隊伍是做好來華留學工作的基礎保障,是進一步深化教育對外開放的有力舉措,是提高來華留學工作質量的組織保障,是打造“留學中國”品牌的重要組成部分。《教育部等八部門關于加快和擴大新時代教育對外開放的意見》提出,著力破除體制機制障礙,加大中外合作辦學改革力度,改進高校境外辦學,改革學校外事審批政策,持續推進涉及出國留學人員、來華留學生、外國專家和外籍教師的改革。國際學生輔導員隊伍建設是涉及來華留學生改革中的關鍵一環。各級教育管理部門要從戰略高度出發,統籌規劃國際學生輔導員隊伍建設,通過深入調研及時出臺相關政策,同時加強對現行政策落實情況的監督與檢查。各高校要深刻認識做好來華留學工作的重大意義,站在樹立學校國際形象、增加學校國際知名度的高度重視來華留學教育工作,加強國際學生輔導員隊伍建設。教育部要加大力度敦促各級教育行政部門和高校將國際學生輔導員相關政策落到實處,對于只是把原來的留管干部崗位名稱改為“國際學生輔導員”的現象要堅決杜絕。

明確國際學生輔導員工作職責邊界。《來華留學生高等教育質量規范(試行)》明確提出要推進中外學生教學、管理和服務的趨同化,要求高校將來華留學生教育納入全校的教育質量保障體系中,實現統一標準的教學管理與考試考核制度,提供平等一致的教學資源與管理服務,保障中外學生的文化交流與合法權益。但是,趨同化并不意味著等同化。學校既要對中外學生一視同仁,也要看到來華留學生風俗習慣和語言文化存在差異,以合理、公平、審慎為原則,幫助來華留學生了解中國國情文化,盡快融入學校和社會。在教育教學方面,建立有效的教學輔導體系,向來華留學生提供學業幫扶;在管理服務方面,學校要有意識地組織和引導來華留學生參加健康有益的課外教育活動,促進中外學生文化交流和互相理解。

國際學生的管理和服務既要趨同化又不能等同化,就是要求國際學生管理和服務能和中國學生一致的方面就保持一致,同時不能一致的方面還要注意差異化。不能只要是和國際學生有關的工作都是國際學生輔導員的工作,要讓國際學生輔導員能夠精準發力做好職責范圍內的工作。這就要求各級教育管理部門要會同公安、外事等相關部門明確各自的職責范圍與邊界,明確國際學生輔導員的具體工作職責與內容。

出臺國際學生輔導員職業能力標準。《來華留學生高等教育質量規范(試行)》提出,高等學校應當依照《學校招收和培養國際學生管理辦法》建設面向來華留學生的輔導員隊伍,確保輔導員配備比例不低于面向中國學生的輔導員配備比例;應當制定輔導員崗位標準,確保來華留學生輔導員達到綜合素質、外語水平、跨文化能力等方面的要求,能夠針對來華留學生特點提供有效的指導和服務,促進來華留學生的全面發展。高等學校應有計劃地采取培訓等措施,提高工作隊伍的業務能力、外語水平和跨文化工作能力。

制定出臺職業能力標準,對提升國際學生輔導員的職業地位有著重要作用,對高校制定國際學生輔導員隊伍準入、考核、培養、發展、退出機制有著重大的指導意義,為國際學生輔導員個人職業素養和職業能力提升提供了方向,有利于增強國際學生輔導員的職業自信心、職業歸屬感、職業認同感。

各級教育管理部門要根據國際學生輔導員隊伍實際,分階段、分層次、分內容、分對象開展針對性培訓,以提升國際學生輔導員的業務水平。對于新入職輔導員要開展全面系統的培訓;對于中國學生輔導員轉入的,要重點加強外語水平、跨文化溝通和外事業務培訓;對于留管干部轉入的,要重點參照《高等學校輔導員職業能力標準(暫行)》的要求,開展相關技能培訓。在有條件的高校設立國際學生輔導員培訓基地(參照中國學生輔導員),聘請在學生管理、外事、語言等方面的專家組成國際學生輔導員培訓專家庫,針對性地開展國際學生輔導員培訓工作,以確保國際學生輔導員在綜合素質、外語水平、跨文化交流、外事等方面滿足工作要求,在實際工作中能夠針對國際學生的特點提供差異化的指導和服務,促進國際學生的全面發展。

理順國際學生輔導員管理機制體制。《來華留學生高等教育質量規范(試行)》明確提出,高等學校應建立健全來華留學生教育管理體制和工作機制,保障來華留學生教育的健康發展和持續改進,推進中外學生管理和服務的趨同化。要實現中外學生管理和服務的趨同化,首先要推進國際學生輔導員隊伍建設與中國學生輔導員隊伍建設趨同化,將國際學生輔導員隊伍建設納入學校大的輔導員隊伍建設體系,歸口管理部門在學生工作部門,落實職稱、職務雙線晉升渠道,在評獎評優條件設置、職稱評審條件要求方面充分考慮國際學生輔導員與中國學生輔導員的差異性,完善相關考核評價機制,考評條件要適用于國際學生輔導員。

國際學生輔導員隊伍建設對提高國際學生整體素質、擴大教育對外開放、國家外事工作安全、國家國際形象樹立、國際化教育事業發展均具有重要意義。國際學生輔導員是一個新生事物,雖然有中國學生輔導員作為參考,但由于工作對象不同,很多經驗、方法并不完全適用于國際學生輔導員,需要我們在實踐中不斷探索完善。國際學生輔導員隊伍建設是一項系統工程,僅僅依靠學校和各級教育行政部門是遠遠不夠的,還需要全社會的廣泛參與。(作者葛長波系中國石油大學[華東]副教授;楊蕊系東營職業學院講師。本文系中國高等教育學會外國留學生教育管理分會資助課題“趨同化視域下國際學生輔導員隊伍建設研究”[CAFSA2020-Y012]階段性成果)

-

國家統計局:1~2月份國民經濟恢復好于預期

頭條 22-03-15

-

山西檢察機關依法對宋太平涉嫌受賄案提起公訴

頭條 22-03-15

-

三門峽市投資集團10億元公司債今起發行,利率3.98%

頭條 22-03-15

-

中原信托教您如何防范針對老年人金融詐騙

頭條 22-03-15

-

搶到就是賺到?這家速凍食品龍頭57億定增落地,公募、外資巷戰式搶籌

頭條 22-03-15

-

國家發改委:生豬價格已處于低位,進一步大幅下降的可能性較小

頭條 22-03-15

-

證券期貨糾紛有了專門的訴調對接機制!4大類糾紛納入

頭條 22-03-15

-

眾誠科技轉向沖刺北交所,已向河南證監局提交變更申請

頭條 22-03-15

-

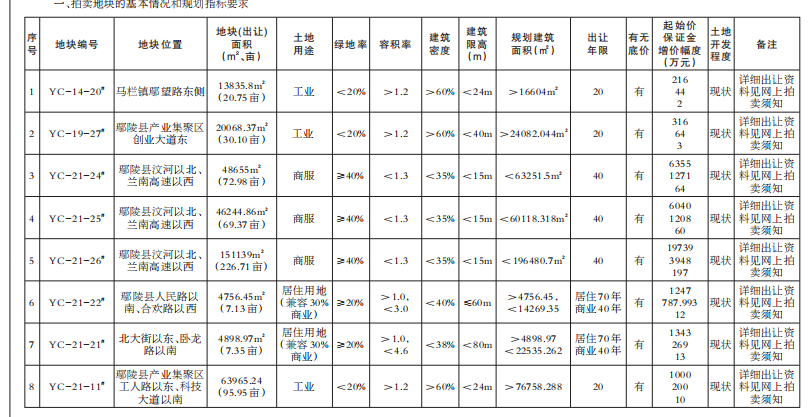

起始價超2億元,南陽桐柏9宗約322畝用地掛牌出讓

頭條 22-03-15

-

河南昨日新增本土確診病例1例,在永城市

頭條 22-03-15

-

個人也要穩穩的金融 | 立方快評

頭條 22-03-15

-

身邊經歷編成話劇小品,鄭州一群退休老人“云直播”反詐騙演出

頭條 22-03-15

-

隔夜歐美·3月15日

頭條 22-03-15

-

立方風控鳥·早報(3月15日)

頭條 22-03-15

-

總投資約4.8萬億元!河南今年1794個重點建設項目清單敲定

頭條 22-03-15

-

鄭州發布42號通告:市域外返鄭7日內不聚餐、不聚會

頭條 22-03-14

-

知乎2021年總營收達29.59億元,同比增長118.9%

頭條 22-03-14

-

周口市投資集團擬發行30億元私募債獲上交所反饋

頭條 22-03-14

-

定了!鄭州供暖時間延長至3月22日

頭條 22-03-14

-

立方風控鳥·晚報(3月14日)

頭條 22-03-14

-

國家發改委3月部署投放第1批春耕肥儲備超300萬噸

頭條 22-03-14

-

超額完成任務!2021年鄭州實現新增城鎮就業13.63萬人

頭條 22-03-14

-

交通運輸部:全國道路水路客運班線客票可免費退票

頭條 22-03-14

-

富力地產一筆境內債展期方案出爐:擬展期一年,無額外賠償

頭條 22-03-14

-

“3·15”來了,河南省市場監管局發布消費警示

頭條 22-03-14

-

光大銀行鄭州分行全面啟動 “3·15”消費者權益保護教育宣傳周活動

頭條 22-03-14

-

新華保險2021年理賠140億元,日均理賠超3840萬

頭條 22-03-14

-

2021年信陽十大消費投訴熱點公布!信陽人投訴最多的是……

頭條 22-03-14

-

河南證監局:開展轄區內債券業務自查,避免發生實質違約或技術性違約

頭條 22-03-14

-

布局柔性傳感器!小米旗下基金戰略入股漢威科技子公司

頭條 22-03-14

-

國家衛健委:3月以來 本土疫情波及全國27個省份

頭條 22-03-14

-

快訊!鄭州凱雪冷鏈北交所IPO已報送證監會

頭條 22-03-14

-

吉林省新增本地確診病例144例 初篩陽性人員3868例

頭條 22-03-14

-

江蘇蘇州關閉55個交通通道 設置45個交通防控查驗點

頭條 22-03-14

-

平均入住2天 河南鄉村民宿2021年預定量增長四成

頭條 22-03-14

-

鄭州召開交通運輸會議,推進第二繞城高速、環城貨運通道等項目

頭條 22-03-14

-

新市民、青年人有福了!洛陽出臺保障性租賃住房政策紅包

頭條 22-03-14

-

吉林省:禁止本省人員跨省、跨地區流動

頭條 22-03-14

-

新國貨品牌出海 元氣森林亮相迪拜世博會中國館

頭條 22-03-14

-

雙毒合一,“德爾塔克戎”被證實了

頭條 22-03-14

-

趕快卸載!工信部通報14款侵害用戶權益手機App

頭條 22-03-14

-

南陽投資集團擬發行5.3億元超短融,以償還有息債務

頭條 22-03-14

-

鄭州地產集團擬發行12億元中票

頭條 22-03-14

-

河南永城新增1例無癥狀感染者 活動軌跡公布

頭條 22-03-14

-

配合疫情防控 鐵路部門出臺免費退票措施

頭條 22-03-14

-

管濤:平常心看待人民幣匯率波動,經濟金融“穩定”是根本

頭條 22-03-14

-

河南多家景區取消門票免費活動

頭條 22-03-14

-

北京文旅局:暫停文化藝術類校外培訓機構線下培訓

頭條 22-03-14

-

河南永城發現一例陽性病例 緊急尋找同乘人員

頭條 22-03-14

-

主動報備!信陽市疾控中心緊急提醒!

頭條 22-03-14

-

河南省工信廳、河南省財政廳:規上工業企業滿負荷生產可申報財政獎勵資金

頭條 22-03-14

-

銀保監會提醒消費者遠離過度借貸營銷陷阱 防范過度信貸風險

頭條 22-03-14

-

開發商“梭哈”十年凈利跨界搞“鋰”,獨董罕見集體棄權!上交所火速出手

頭條 22-03-14

-

中建七局完成發行兩期超短融,利率分別為2.35%、2.42%

頭條 22-03-14

-

南陽最新通告:所有入宛返宛人員提前3天報備 非必要盡量減少跨省市出行

頭條 22-03-14

- 國際學生輔導員隊伍建設現狀及出路2022-03-15

- 浙江迅速激活應急響應機制 全面強化教育系2022-03-15

- 廣西百色:轄區內學校陸續開學復課 嚴格按2022-03-15

- 福建:閩劇數字博物館上線啟用 搭建了11個2022-03-15

- 國家統計局:1~2月份國民經濟恢復好于預期2022-03-15

- 山西檢察機關依法對宋太平涉嫌受賄案提起公2022-03-15

- 三門峽市投資集團10億元公司債今起發行,利2022-03-15

- 古生物學家發現史前鱷魚新物種中華韓愈鱷2022-03-15

- 巴斯大學科學家開發“活性物質” 有望給機2022-03-15

- 受肥皂泡啟發 研究人員開發使采礦業更具成2022-03-15

- 最新宇宙射線勘測技術可能將揭曉埃及金字塔2022-03-15

- 地球孕育復雜生命的新配方:26億年前海底“2022-03-15

- “制裁”完俄羅斯的貓和樹,俄羅斯的狗也被2022-03-15

- 2021年度中國古生物學十大進展發布2022-03-15

- 一口痰就能傳染新冠!鄭州市疾控專家提醒:2022-03-15

- 宇宙真的是從一片虛無中產生的嗎?2022-03-15

- “一定要帶孩子平安回家!” 母親拾荒守護2022-03-15

- 天津市出臺中小學校校外配餐管理辦法 加強2022-03-15

- 遼寧:開展“千校萬樹”校園綠化活動 持續2022-03-15

- 山東實行學校相對封閉管理 提出21條切實管2022-03-15

- 福建漳州無癥狀感染者相關人員已進行三輪核2022-03-15

- 3月14日0-24時,福建新增本土確診病例33例2022-03-15

- 邯鄲邯山區公布1例初篩陽性人活動軌跡2022-03-15

- 山西檢察機關依法對宋太平涉嫌受賄案提起公2022-03-15

- 廣東深圳:全面升級防控舉措 將進行三輪全2022-03-15

- 14日18時至15日9時 濰坊市新增本土無癥狀2022-03-15

- 揚州市新增2例無癥狀感染者 詳情公布2022-03-15

- 安陽市集中供熱停暖時間延長至3月20日24時2022-03-15

- 中原信托教您如何防范針對老年人金融詐騙2022-03-15

- 搶到就是賺到?這家速凍食品龍頭57億定增落2022-03-15