10月29日,記者從教育部獲悉,為貫徹落實好中央“雙減”決策部署,教育部等六部門印發《關于加強校外培訓機構預收費監管工作的通知》,就加強校外培訓機構預收費監管工作作出進一步部署,嚴防妥處“退費難”“卷錢跑路”等問題,堅決維護人民群眾切身利益。

預收費問題一直是校外培訓投訴的高發領域,是培訓機構與廣大群眾矛盾糾紛的集中點。當前校外培訓預收費模式存在哪些弊端?銀行托管與風險保證金監管方式各有什么優勢?如何保障學員和家長利益不受損害?記者就這些問題采訪了多位專家學者及教育部有關部門負責人。

退費困難——

“強化培訓機構預收費監管十分必要和緊迫”

預收費,即先付費后服務,這是校外培訓機構普遍采取的一種收費模式。該模式盡管保證了培訓機構資金的流動性,卻給學員和家長帶來巨大的風險隱患。

首都師范大學教育學院教授薛海平分析,許多校外培訓機構都將預收費作為金融杠桿,盲目擴大規模,大量資金用于銷售與廣告,開展惡性競爭,再加之經營不善,導致資金鏈斷裂,無法履約。培訓機構非正常停業導致大量未消課的費用無法退回,“退費難”“卷錢跑路”問題時有發生,若放任不管、任其發展,將嚴重損害家長的利益,影響社會和諧穩定。

記者梳理近年來曝光案例發現,校外培訓機構預收費模式存在霸王條款、培訓貸、退費難等諸多亂象:格式合同存在霸王條款,對退費作出不合理限制;培訓機構與金融機構合作,誘導學員進行培訓貸款,甚至一些學員在不知情的情況下“被貸款”;培訓機構違反3個月和60課時收費限制規定,通過各類買送優惠誘導家長購買大課時包,或采取拆分方式違規收費;培訓機構倒閉前以優惠價格吸引報名,斂財后“卷款跑路”,將經營者損失轉嫁給家長承擔……

“近期發生的韋博英語倒閉、優勝教育崩盤、學霸君爆雷、精銳教育關停和‘兄弟連’資金鏈斷裂等不良事件,無不牽涉到數以億計的預收費用及數量極其龐大的未消課時。這不僅嚴重侵害了廣大受培訓者的切身利益,也嚴重損害了校外培訓行業的整體形象。”在上海市教科院終身教育研究所所長董圣足看來,面對當前魚龍混雜的培訓行業,強化培訓機構預收費監管十分必要和緊迫。

源頭治理——

“改變學員和家長在培訓服務中的弱勢地位”

多位專家都表示,《通知》堅持源頭治理,嚴格規范預收費管理,全面實施預收費監管,可以有效保障學員和家長的合法權益。

一方面,《通知》針對培訓機構過高收費和過度逐利等行為,要求全面使用《中小學生校外培訓服務合同(示范文本)》,嚴格執行教育收費公示制度,預收費全部進入本機構培訓收費專用賬戶,加強預收費票據管理。

另一方面,《通知》強調,學科類和非學科類校外培訓機構預收費應全額納入監管范圍,包括此前已收取但未完成培訓服務的預收費資金。嚴禁誘導中小學生家長使用分期貸款繳納校外培訓費用,減少沖動消費。

關于預收費監管方式,教育部有關部門負責人介紹了銀行托管和風險保證金兩種方式。前者要求校外培訓機構與符合條件的銀行簽訂托管協議并報備,將全部預收費納入監管專戶管理,第三方按照培訓服務提供進度向培訓機構撥付資金;一旦培訓機構發生非正常停業,學員未消課的學費可從銀行如數退還。后者則要求校外培訓機構在符合條件的銀行開立專用賬戶,按要求繳存一定金額的風險保證金作為履行培訓服務承諾和退費的資金保證,且不得用保證金進行融資擔保;風險保證金最低額度不得低于培訓機構收取的所有學員單個收費周期(3個月)的費用總額。

“加強對校外培訓機構預收費管理,是一個系統工程,從資金流入、資金沉淀、資金劃撥等各環節都要進行全過程監管。”薛海平認為,考慮到各地實際不同,《通知》提出銀行托管和風險保證金兩種預收費監管模式供選擇,體現了科學性和靈活性的統一。有理由相信,隨著《通知》的落地,將改變學員和家長在培訓服務中的弱勢地位,有效杜絕“卷錢跑路”的隱患,破解退費難題。

齊抓共管——

“不再讓學員和家長的每一分錢受到損失”

六部門聯合印發文件,足以見切實維護人民群眾利益的決心。

那么,要如何做到各部門對培訓機構預收費齊抓共管?

“預收費監管涉及多部門、多主體協同共治,只有橫向到邊、縱向到底、條塊配合、上下一致,才能徹底解決教育消費領域的老大難問題。”對外經濟貿易大學教育與開放經濟研究中心研究部主任曲一帆指出,《通知》明確了教育、銀保監、稅務、市場監管等部門責任,強調協同推進。非學科類培訓的主管部門也應履行監管責任,特別壓實區縣落實。此外,要充分發揮行業協會在信用建設、糾紛處理等方面的作用,引導校外培訓機構完善內部財務管理,通過“守信激勵、失信懲戒”,構建分級信用監管體系。

“一分部署,九分落實。”要確保預收費監管政策落地見效,也對各地組織實施工作提出了更高要求。教育部有關部門負責人介紹,《通知》明確了3項重點。

——加強組織領導。管住“錢”是從根本上確保群眾利益不受損失。各地要結合實際制定預收費監管實施辦法,將預收費監管列入對校外培訓機構的日常監管、專項檢查、年審年檢和教育督導范圍。

——重視宣傳引導,增強全社會共同防范管“錢”的風險意識。各地要加強政策宣傳解讀,引導家長理性選擇校外培訓,合理預付培訓費,及時舉報違法違規行為,正當合法維權。

——組織開展排查,各地要對本區域內校外培訓機構基本情況、預收費托管、風險保證金和培訓收費專戶監管情況、是否存在“退費難”“卷錢跑路”等問題組織開展排查和整改,不再讓學員和家長的每一分錢受到損失。

曲一帆建議,要善用民法、經濟法保護弱勢群體,依法追究刑事責任,要加強立法。“目前我國在培訓預收費領域尚無立法,現有民法與經濟法的相關規定側重于事后監管,相關預付卡管理規定不適用教育領域。各地可考慮制定單行法,對各類教育培訓的合同主要條款、履約擔保、資金管理、信息披露、收費退費、冷靜期、法律責任等方面進行規制。”曲一帆說。

-

深圳一男子加油站拔油槍點燃后逃跑 警方已介入調查縱火人員已鎖定

頭條 21-12-17

-

這位感動千萬抖音網友的河南“留蝦女孩” 入選央視年度短片《2021看見笑容》

頭條 21-12-17

-

淚目!95歲媽媽病床前親吻74歲生病的女兒 網友:孩子不管多大都是媽媽的寶貝

頭條 21-12-15

-

川妹子抽中50顆榴蓮直呼吃不完!網友:可以共享你的負擔嗎?

頭條 21-12-15

-

河南省政府發布2022年元旦放假通知

頭條 21-12-15

-

濮陽市聚碳新材料產業聯盟成立

頭條 21-12-15

-

周口機場預計什么時候建好?都有到哪些城市的航線?官方回復來了

頭條 21-12-15

-

預計明年超50家企業回歸,瑞銀稱中概股H股上市將繼續升溫

頭條 21-12-15

-

新鄉發現一境外輸入奧密克戎病例密接者,活動軌跡公布

頭條 21-12-15

-

河南:中藥配方顆粒不得在醫療機構以外銷售

頭條 21-12-15

-

中原環保完成發行5億元超短融,利率2.95%

頭條 21-12-15

-

南陽市政府將與中車四方所在新能源裝備等領域開展深入合作

頭條 21-12-15

-

鄭州出臺新措施:公租房可“掌上”繳租秒辦理

頭條 21-12-15

-

國家統計局:11月社會消費品零售總額增長3.9%

頭條 21-12-15

-

中國11月規上工業增加值同比增長3.8%

頭條 21-12-15

-

1207萬!全年就業超額完成預期目標

頭條 21-12-15

-

河南凱旺科技公開發行2396萬股新股,獲6321.47倍申購

頭條 21-12-15

-

事關貨幣政策、房地產、全面注冊制,一行兩會劃定明年工作重點

頭條 21-12-15

-

隔夜歐美·12月15日

頭條 21-12-15

-

多部委密集部署明年工作!三大看點值得關注

頭條 21-12-15

-

立方風控鳥·早報(12月15日)

頭條 21-12-15

-

醫藥巨頭今日登陸科創板!高瓴重倉"陪伴",引入"綠鞋"機制

頭條 21-12-15

-

皮海洲:臨門一腳踏剎車!龍竹科技終止轉板說明了什么

頭條 21-12-15

-

立方風控鳥·晚報(12月14日)

頭條 21-12-14

-

成渝地區雙城經濟圈建設2022年擬推進160個重大項目,投資約2萬億元

頭條 21-12-14

-

總投資額超百億!中建七局接連中標兩個EPC總承包項目

頭條 21-12-14

-

2022年部分地方債提前下達,財政提前發力穩經濟

頭條 21-12-14

-

信陽華信投資集團10億元中票完成發行,利率3.70%

頭條 21-12-14

-

新強聯擬擇機出售所持明陽智能股票

頭條 21-12-14

-

洛陽新強聯擬億元入股山東擬IPO公司,持股4.50%

頭條 21-12-14

-

焦作在這場推介會上現場簽約28個項目,總投資240億元

頭條 21-12-14

-

河南7種輕微交通違法可免罰

頭條 21-12-14

-

廣州高校發現古墓考古專業出動!網友:這不巧了嘛!畢業論文自己找來了

頭條 21-12-14

-

浙江樂清民警自曝37歲未婚救下輕生女子 網友:一定要最愛自己

頭條 21-12-14

-

畫面感太強!主人出差貓咪打開水龍頭把家淹了 網友:當然是原諒它

頭條 21-12-09

-

8歲雙胞胎姐妹玩捉迷藏撿到20萬擺地攤媽媽報警找失主 網友紛紛點贊

頭條 21-12-08

-

女子9樓墜落緊緊抓住7樓防護窗所幸有驚無險!網友:不幸中的萬幸啊

頭條 21-12-07

-

江西一年級萌娃穿航天服走方陣 網友:可可愛愛的小小航天員

頭條 21-12-06

-

女子精心養了半年的盆栽竟是塑料做的 網友:這是做的有多真

頭條 21-11-30

-

河南鄭州一女子懷上八胞胎!醫生一句話說出罕見原因 全家又喜又憂

頭條 21-11-26

-

央視新聞AI手語主播正式亮相!網友:專業!第一反應就想到了朱廣權

頭條 21-11-25

-

網信辦:嚴防違法失德藝人“曲線復出” 營造積極健康向上的網絡環境

頭條 21-11-24

-

神奇!女子用砂鍋煮綠豆粥自動吐皮 網友:這個鍋好“懂事”

頭條 21-11-23

-

湖南一懷孕老師暈倒學生們立刻化身“閃電俠”飛奔相救

頭條 21-11-23

-

26歲癌癥女孩刷單被騙23萬救命錢 想掙外快結果救命錢打了水漂

頭條 21-11-23

-

河南鄭州六旬白發教授夜訪男寢教微積分:都追到宿舍再學不會就對不起老師

頭條 21-11-19

-

男子撿槍上交進門瞬間嚇壞警察迅速拔槍警戒 網友:進門倒是說一聲啊

頭條 21-11-19

-

硬核!男子酒后執意開車被兄弟卸掉輪胎 網友:這才是真朋友啊!

頭條 21-11-18

-

撒貝寧時隔4年回歸主持今日說法 網友激動喊話:“爺青回”

頭條 21-11-18

-

廣州一流浪貓被五星級酒店收留憑實力找到長期飯票 每天吃米其林星級員工餐

頭條 21-11-17

-

考研沖刺倒計時大學生拿燈管學習?消防員蜀黍順著網線找來了!

頭條 21-11-16

-

經商奇才!長春女子為南方人雪地代寫6天賺300元 網友:雪起碼得分三成

頭條 21-11-16

-

實用又好看!陜西渭南村民在院墻上栽滿仙人掌防盜 網友:真的很好看~

頭條 21-11-15

-

果農“為國家做研究”捐橘子 網店老板找到了!老板:大家理性消費

頭條 21-11-15

-

大烏龍!星空燈下男子捧花告白跪錯人 網友:社死現場!

頭條 21-11-15

- 全國累計辦理制造業中小微企業延緩繳納稅費2021-12-20

- 公開征求意見!證監會擬修訂滬倫通規則拓展2021-12-20

- 鄭州市交通運輸局:2021年底前實現第二繞城2021-12-20

- 河南調整最低工資標準!一類行政區域2000元2021-12-20

- 鄭州將迎下半年最冷周末最低氣溫或跌至-7℃2021-12-20

- 河北省公布義務教育階段校外培訓機構禁止性2021-12-20

- 《南京市中小學生營養午餐指南》(2021版)2021-12-20

- “十四五”我國將大力提高技工待遇 推動高2021-12-20

- 修訂后的《高等學校思想政治理論課建設標準2021-12-20

- 內地奧運健兒與澳門青少年運動員開展對話交2021-12-20

- 香港中聯辦聲明:祝賀香港特區第七屆立法會2021-12-20

- 今日起 石家莊市區小學生和幼兒上下學免費2021-12-20

- 江西南昌殺妻拋尸案二審維持死刑:被告人主2021-12-20

- 山東通報關于藝考考生違規攜帶手機網傳試卷2021-12-20

- 戰鼓催征練兵急——第81集團軍某旅學習十九2021-12-20

- “十四五”縣域普通高中發展提升行動計劃 2021-12-20

- 《全國普通高校本科教育教學質量報告(20202021-12-20

- “中小學教師的負擔也要真的減下來” 教師2021-12-20

- 鄭濟高鐵鄭濮段首個動力“心臟”送電 其他2021-12-20

- 河南印發緊急通知 即日起至明年2月底開展2021-12-20

- 降溫!暴雪!本周河南氣溫將出現今年入冬以2021-12-20

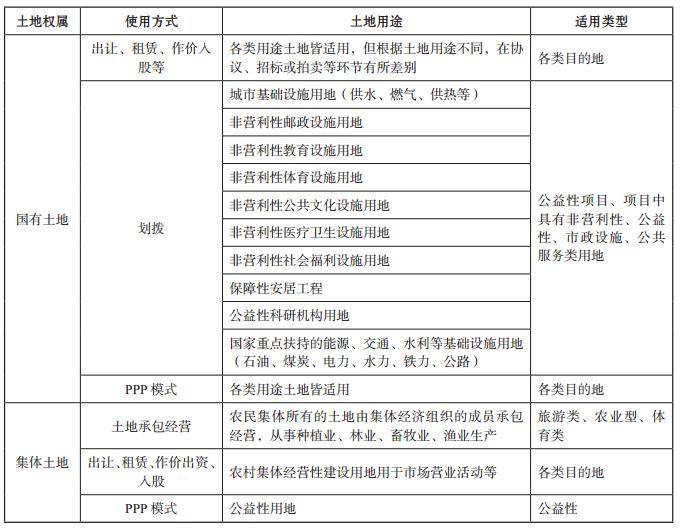

- 綠維文旅:土地開發與運營要點2021-12-20

- 顛覆級豪華改裝登場,風行M7領爵款演繹豪華2021-12-20

- 借力清華大學課題研究 顧家家居與高校年輕2021-12-20

- 14萬起售即豪華,進階MPV世家煥新力作東風2021-12-20

- 周口小學生被校長拍打頭部后病發 校長是否2021-12-20

- 太揪心!山西孝義透水事故獲救人員講述被困2021-12-20

- 國家衛健委:昨日新增本土確診病例37例,其2021-12-20

- 浙江省新增確診病例12例,其中杭州市1例、2021-12-20

- 浙江昨日新增本土確診病例10例 境外輸入確2021-12-20

精彩推薦

閱讀排行

- 河南調整最低工資標準!一類行政區域2000元/月小時最低工資標準19.6元

- 降溫!暴雪!本周河南氣溫將出現今年入冬以來最低值 最高氣溫降至0~2℃

- 河南高純石英砂提純技術獲突破 提純二氧化硅純度達到了99.998%

- 鶴壁辛村遺址發現殷遺民貴族墓葬

- 河南省《通知》 確定175家企業為知識產權強企

- 河南出臺《方案》 到2025年公民具備科學素質比例將超15%

- 11月份河南全省經濟運行情況發布 新興動能持續增強經濟運行延續恢復態勢

- 提醒!河南省2021年度文物勘探許可證年審工作啟動

- 河南提前完成惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理全年目標

- 河南發文加快補齊全民健身場地設施短板 探索“體育+公園”新模式