叮鈴鈴……上午11點30分,急促的電話聲響起,鄭州市第一人民醫院南院區感染科五病區婦產科主任袁雪蓮迅速接聽。

(相關資料圖)

(相關資料圖)

“一名新冠肺炎感染孕婦即將到達醫院!”

“收到,立即啟動應急預案!”掛上電話,患者接應準備工作緊鑼密鼓......27歲的孕婦小琳(化名)被順利送到鄭州市第一人民醫院南院區手術室。

產婦持續發熱、胎兒宮內窘迫

10月21日上午11點45分,袁雪蓮帶領婦產科團隊啟動“戰斗”。“產婦孕36周、體溫38.7oC,胎膜早破、隨時可能分娩!”“胎動頻繁,上胎心監護。”“胎心基線持續在170次/分以上,胎兒宮內窘迫。”“吸氧輸液、退熱治療!”“胎心仍持續保持在165-170次/分之間……”繼續待產可能會讓胎兒承受更大的風險,易發生感染、新生兒缺血缺氧性腦病等危及母嬰安全的情況。經過科學研判、反復研究、與患者及家屬充分溝通后,醫生決定立即對患者實施剖宮產手術。

術前,產科、新生兒科、感染辦、護理團隊等進行多學科討論,全面考慮風險問題,制定詳細的應急預案。為避免剖宮產手術中氣溶膠擴散、血液污染、羊水噴濺等感染風險,全力保障產婦和胎兒的安全。

精心救治,全力守護母子平安

下午2點,袁雪蓮帶領手術團隊,迅速就位;早產保溫箱、手術器械、產包、無創呼吸機等醫療器械,就位;助產士、照顧產婦和新生兒的醫護團隊,就位。

“不要緊張啊!很快就能和寶寶見面了!”袁雪蓮耐心地安撫著小琳的情緒。“嗯!大夫,我不怕,我相信你們。”雖然隔著正壓頭套,看不清每個人的臉龐,但在醫護人員的圍繞下,產婦小琳滿懷信心。

下午2點18分,手術正式開始。全程三級防護、巨大的正壓頭套、鼓鼓的防護服、起霧的護目鏡、雙層手套……這套“繁瑣裝備”讓一臺普通的手術難度升級,讓曾經無往不利的手感變得些許陌生。

呼吸費力、聽力下降、觸感下降,對醫生的精細操作是一個很大的挑戰。但是“全力守護母子平安”的信念讓每一個人都更加專注仔細。

憑著豐富的手術經驗和已經形成肌肉記憶的手術操作,歷經42分鐘,袁雪蓮、劉榮欣帶領團隊順利完成手術。

一聲啼哭,嬰兒順利出生

下午3點,一名女嬰順利出生,重3480克。“哇……”隨著一聲嬰啼,大家懸著的心終于落下來。“寶寶……”聽到孩子的哭聲,小琳的眼淚奪眶而出。“不要哭、不要哭,你剛做完剖宮產手術,傷口剛縫合好,情緒不能太激動。孩子很健康,粉嘟嘟的小臉,特別可愛!放心吧!”聽到劉榮欣的安慰,小琳的眼淚漸漸止住。“謝謝你們!謝謝大家!太感謝你們了……”小琳激動地向每一位醫護人員道謝。

“孩子核酸陰性,不要擔心啦,好好休息吧!”助產士王保云護士長親切地對小琳說。為避免交叉感染,寶寶娩出后,很快被轉移到特定房間,由新生兒醫護人員進行照護。此時,厚重的防護服下,袁雪蓮、劉榮欣、王保云等人早已汗流浹背……

此刻,在新生兒醫護人員的呵護下,襁褓中的小嬰兒喝完奶粉,酣然入睡。

鄭報全媒體記者 王紅 通訊員 劉榮欣 胡秋含 文/圖

-

焦點信息:國家衛健委:昨日新增本土確診病例479例,新增本土無癥狀感染者2220例

頭條 22-10-31

-

【天天時快訊】南陽市:中光學、豫西集團等10家企業入圍省制造業頭雁企業

頭條 22-10-31

-

10月份中國制造業PMI為49.2% 比上月下降0.9個百分點

頭條 22-10-31

-

熱點評!遼寧省原副省長、公安廳原廳長王大偉被逮捕

頭條 22-10-31

-

全球看點:合同總投資241億元 駐馬店集中簽約13個重大項目

頭條 22-10-31

-

世界快報:總投資681.1億元 南陽市72個項目簽約

頭條 22-10-31

-

世界今熱點:三季報收官在即!格力、工業富聯等交卷,誰是前三季度“盈利之王”?

頭條 22-10-31

-

立方風控鳥·早報(10月31日)

頭條 22-10-31

-

環球速讀:誰是營收冠軍、盈利王?豫股三季報大盤點丨極刻

頭條 22-10-31

-

即時焦點:富士康鄭州園區回應:全力保障員工安全,餐廳堂食正逐漸恢復中

頭條 22-10-31

-

世界微資訊!漯河市源匯區新增1例無癥狀感染者

頭條 22-10-30

-

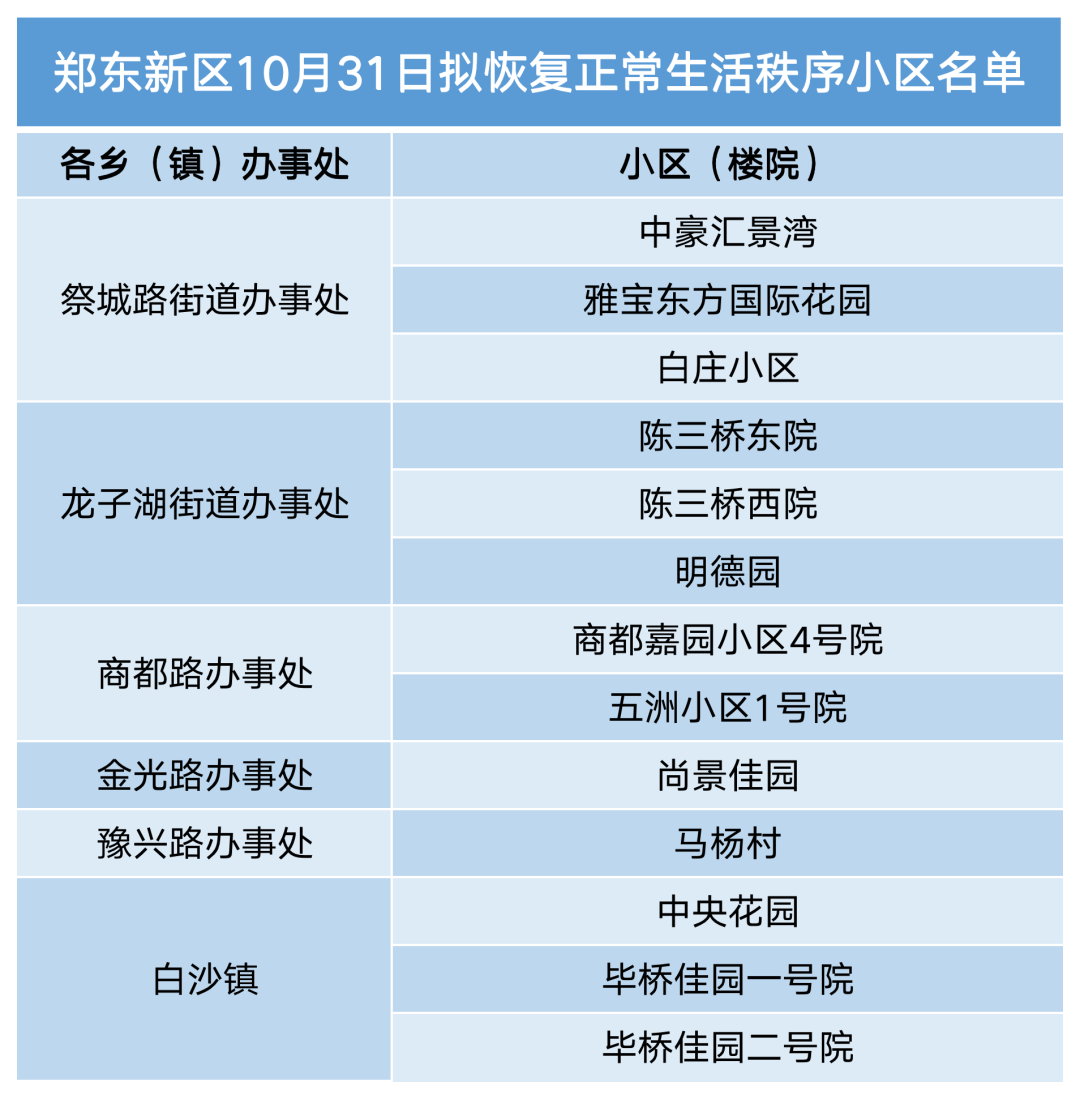

鄭東新區關于發布10月31日擬恢復正常生活秩序居民小區名單的通告

頭條 22-10-30

-

環球今亮點!鴻海科技集團回應:鄭州富士康廠區物資供應無虞,園區逐步在控制中

頭條 22-10-30

-

超硬材料民企第一股交成績單,黃河旋風前三季度凈利接近翻倍

頭條 22-10-30

-

中原內配:上海子公司引入投資者,增資1億元

頭條 22-10-30

-

【世界新要聞】“上門代廚”沖上熱搜,未安全筑底的共享服務請慎重規模化 | 立方快評

頭條 22-10-30

-

洛陽:規劃建設城市陽臺、城市文化客廳、天街遺址保護等

頭條 22-10-30

-

良品鋪子前三季度營收70億元,全渠道布局守住了增長趨勢

頭條 22-10-30

-

【環球播資訊】蓮花健康貫徹品牌復興戰略取得新成效 第三季度單季歸母凈利潤同比大增107.80%

頭條 22-10-30

-

毛利率下降,豫光金鉛第三季季度凈利潤同比減少66.98%

頭條 22-10-30

-

正邦科技前三季度虧損76.44億元

頭條 22-10-30

-

業績放緩,瑞貝卡前三季度凈利3790.41萬元,同比減少14.89%

頭條 22-10-30

-

富士康給員工連發三條關愛通知:去留自愿,做好保障,并附上返鄉乘車地點和電話

頭條 22-10-30

-

權威發布|全力以赴確保富士康員工順利安全返鄉

頭條 22-10-30

-

焦點快報!漯河關于加強主城區社會面管控的通告

頭條 22-10-30

-

陳一新任國家安全部部長

頭條 22-10-30

-

剛剛!鄭州銀行三季報出爐:存貸款余額雙增,首次公布這項成績

頭條 22-10-30

-

世界動態:華蘭生物前三季度增收不增利,凈利潤同比減少15.07%

頭條 22-10-30

-

業績雙增!城發環境前三季度成績單:營收42.33億凈利8.31億

頭條 22-10-30

-

定增火熱,外資機構身影頻現!高盛、摩根大通等參與,持續加碼中國制造業

頭條 22-10-30

-

要聞速遞:洛陽鉬業:KFM公司220kV輸變電項目通過驗收并送電

頭條 22-10-30

-

當前聚焦:截至2022年10月29日24時河南省新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況

頭條 22-10-30

-

快播:致伊濱籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-30

-

前三季度平頂山地區生產總值2214.77億元,同比增4.8%

頭條 22-10-30

-

致原陽籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-30

-

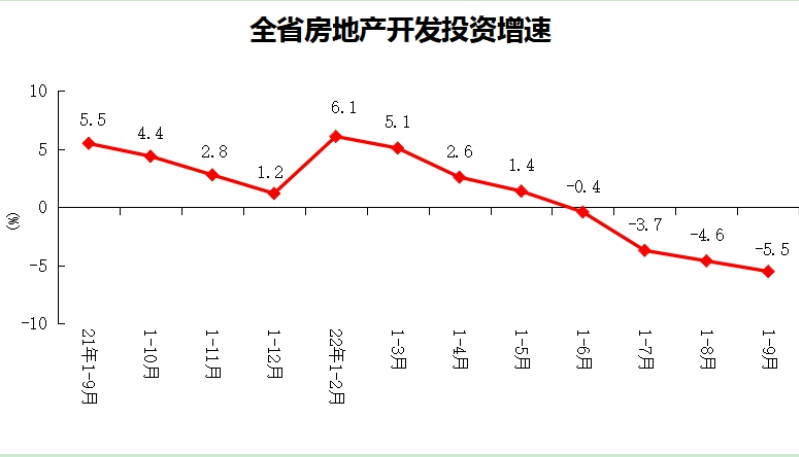

全球通訊!哪些因素支撐河南經濟走勢?專家解讀→

頭條 22-10-30

-

安偉檢查督導疫情防控工作并召開視頻調度會議

頭條 22-10-30

-

世界即時:韓國首爾梨泰院踩踏事故已致149人死亡76人受傷

頭條 22-10-30

-

致長垣籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-30

-

焦點快播:致建安區籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-30

-

環球熱消息:致漯河市郾城籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-30

-

【報資訊】致輝縣籍富士康員工的一封信

頭條 22-10-30

-

快看點丨致漯河籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-30

-

世界熱資訊!致沁陽籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-29

-

致中站籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-29

-

天天短訊!致滑縣籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-29

-

全球熱推薦:致魏都籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-29

-

世界熱頭條丨致長葛籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-29

-

天天熱點!致禹州籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-29

-

每日視訊:科創板做市商通關測試順利完成

頭條 22-10-29

-

致西華籍鄭州富士康工作人員的一封信

頭條 22-10-29

-

【獨家】黃明端施救蘇寧易購未果,ST易購前三季度銷售業績腰斬|拆財報 拼經濟

頭條 22-10-29

-

世界焦點!海天味業的十月迷途丨拆財報 拼經濟⑧

頭條 22-10-29

-

江蘇省前三季度GDP達88652.7億元,同比增長2.3%

頭條 22-10-29

-

波司登集團執行總裁助理戴建國:智能化改造的最終目的是提升用戶體驗

頭條 22-10-29

- 【全球時快訊】歡迎你,小家伙!鄭州新冠確2022-10-31

- 航空港區管委會要求富士康落實“四方責任”2022-10-31

- 讓黨徽閃耀在為人民服務的抗疫一線 鄭州市2022-10-31

- 七部門聯合印發《關于進一步規范明星廣告代2022-10-31

- 《兩大國貨品牌跨界聯動,演繹國潮新力量》2022-10-31

- 入坑馬拉松?先掌握正確的跑步姿勢和方法2022-10-31

- 花唄臨時秒提額2000是怎么操作的?花唄額度2022-10-31

- 私有化退市是什么意思?上市公司私有化有什2022-10-31

- 民生信用卡的積分兌換什么?民生銀行積分怎2022-10-31

- 中國知網屬于哪個公司?知網是國企還是私企2022-10-31

- 基金的累計凈值是什么意思?理財產品凈值型2022-10-31

- 財政政策有哪些?財政支出包括哪些?2022-10-31

- 三千萬韓元等于多少人民幣?人民幣兌換韓元2022-10-31

- 麥考利久期是什么意思?麥考利久期計算公式2022-10-31

- 北交所指數何時推出?北交所股票代碼是什么2022-10-31

- 科創板與創業板的區別是什么?科創板股票代2022-10-31

- 智能安防產品種草,螢石網絡構建居家安全防2022-10-31

- 護膚選片仔癀牌雪肌無瑕潤白雪融霜,肌膚自2022-10-31

- 不斷創新&貫穿四季,夢龍冰淇淋更貼近消費2022-10-31

- 快播:俄外長稱俄方仍愿就烏克蘭問題進行談2022-10-31

- 當前快訊:首爾踩踏悲劇再警示,我們該如何2022-10-31

- 馬斯克新官上任,推特將迎大裁員?2022-10-31

- 世界快看:絕殺被吹,皇馬爆冷戰平赫羅納2022-10-31

- 簡訊:萊昂如同夢游,AC 米蘭 17 個客場2022-10-31

- 焦點信息:國家衛健委:昨日新增本土確診病2022-10-31

- 【天天時快訊】南陽市:中光學、豫西集團等2022-10-31

- 10月份中國制造業PMI為49.2% 比上月下降02022-10-31

- 熱點評!遼寧省原副省長、公安廳原廳長王大2022-10-31

- 每日消息!方田里的耕讀課2022-10-31

- 稻田里的勞動課2022-10-31

精彩推薦

閱讀排行

- 新鄉WTT世界杯決賽落幕 王楚欽、孫穎莎斬獲冠軍

- 河南打造應急四體系守牢防汛“金標準” 制定了“123”“321”的工作要求

- 前三季度河南省外貿進出口總值6208.1億元 增速快于全國

- 河南首批370家醫療機構參加口腔種植體集采 同時響應全流程醫療服務價格調控

- 2022年版《鼓勵外商投資產業目錄》發布 河南39項產業上榜

- 河南省消費者協會發布“雙十一”消費提示 網購安全需謹慎直播帶貨花樣多

- 國內水路旅游客運精品航線試點單位及試點內容公布 河南兩條航線入選

- 河南省制定預制菜產業發展“路線圖” 到2025年主營業務收入力爭突破一千億元

- 2023年退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃公布 河南計劃招生219人

- 南水北調向河南年度供水創歷史新高首次突破30億立方米 相當于116個鄭州北龍湖