8月4日上午,為確認“王氏明清古墓葬群”為不可移動文物奔波半年之久的王志立向大河報?豫視頻記者報告了一個好消息,近日,他收到了河南省文物局的書面回復,稱如經當地文物部門勘探后,墓地保存基本完整、范圍清晰、墓葬排列有序、布局規整,當地文物部門應將其列為一般不可移動文物,加以保護。

在今年的1月2日,在長垣市南蒲區木掀店村東200米田間的一處工地,施工中發現大面積古墓群遺存。通過《長垣縣志》等相關史料印證,這里是明末四部尚書王永光子孫及其后代的家族墓,縱跨明、清、民國三個朝代,有將近400年的歷史。

在長垣市蒲東街道王樓村黨支部書記王志立的帶領下,王永光后人在對墓地陸續清理的過程中,又先后發現墓志銘三盒、石供器兩座、石俑人身一座。現場發現的墓碑顯示,現存墓葬有包括明末尚書王永光長子張太夫人墓,張太夫人生前被封為一品夫人,在民間也被叫作“誥命夫人 ”,以及清朝尚書王鵬沖父母合葬墓等。

“王氏明清古墓葬群”被發現后,長垣市文物局在3月份曾組織相關專家進行現場勘察、評估認定,結論為王氏墓葬群不能認定為不可移動文物。王永光后人王志立認為,“王氏明清古墓葬群”系明朝重臣、吏部尚書王永光家族祖塋,距今已有400余年歷史,明清以來,王氏族人先后有500余人安葬于此。多塊墓志銘的出土也是長垣尚書文化重大實物發現,彌足珍貴。

長垣素有“小小長垣七尚書”的美譽,據《明史》和《長垣縣志》記載:明朝嘉靖至崇禎時期的百余年間,先后名登金榜進士及第的長垣籍官員就有三十八人。他們有的聯捷入閣,有的為“六部”要員,有的統重兵以戍邊,有的施仁政于地方,曾有“大明長垣七尚書”之譽。

所謂七尚書,實則三尚書,四侍郎。他們分別是:兵部尚書李化龍、吏部尚書崔景榮、吏部尚書王永光、工部左侍郎胡睿、戶部左侍郎胡錠、兵部左侍郎王家楨、吏部左侍郎許宗禮。王永光,字有孚,名列“長垣七尚書”第三。

王氏家族后人認為,如能將“王氏明清古墓葬群”認定為不可移動文物進行現場保護,使長垣的“尚書文化”得以更好傳承,也為長垣“尚書之鄉”增添了重要佐證。王志立告訴記者,此次省文物局的回復更堅定了王氏家族后人保護家族明清古墓葬群的信心。

王志立向記者提供的河南省文物局答復意見顯示,經省文物局組織文物考古相關領域專家對長垣市王氏明清古墓葬群進行了現場調查論證表明,位于長垣市南蒲街道木掀店村東南200米處的王氏明清古墓葬群對研究明清時期家族墓葬制度提供了有價值的實物資料。鑒于墓地范圍、布局尚不明晰,需要當地文物行政主管部門組織專業技術力量對墓地進行全面勘探,摸清墓地確切范圍和詳細布局。

長垣市文化館原館長李建新表示,像這樣規格高、面積大、時間長,歷史,文化信息豐富,保存完好的墓葬群遺存,在長垣首屈一指,在豫北乃至河南也未必多見,具有多重保護意義和研究價值。

(大河報·豫視頻記者 張亞林)

-

【全球播資訊】隔夜歐美·8月5日

頭條 22-08-05

-

天天簡訊:地方氫能產業政策密集出臺 一批氫能重大項目正在加快推進

頭條 22-08-05

-

世界新動態:立方風控鳥·早報(8月5日)

頭條 22-08-05

-

環球最新:許昌最新規劃:推動許昌學院、中原科技學院新校區建設

頭條 22-08-05

-

每日熱文:皮海洲:上市公司現金分紅還需制度化 “任性分紅”不可取

頭條 22-08-05

-

當前觀察:59個!兩部門公示2022年度智能制造標準應用試點項目名單

頭條 22-08-04

-

全球熱頭條丨快訊!真實生物擬赴港上市

頭條 22-08-04

-

當前熱訊:農業農村部公布276家國家種業陣型企業

頭條 22-08-04

-

資訊:河南公示95個省重點研發專項擬立項項目,支持經費1.49億元

頭條 22-08-04

-

世界新動態:IPO為何羅振宇難“得到”?

頭條 22-08-04

-

每日短訊:阿里巴巴第一財季凈利202.98億元,同比下滑53%

頭條 22-08-04

-

【全球播資訊】建龍微納上半年增收不增利,實現凈利潤8166.41萬元

頭條 22-08-04

-

焦點播報:天馬新材下調A股IPO發行價,募資額降至3.08億元

頭條 22-08-04

-

每日快看:龍佰集團年產3萬噸轉子級海綿鈦技術提升改造項目一期建成

頭條 22-08-04

-

天天資訊:棕櫚股份擬與中豫城投等設立合作公司,建設商水縣6.76億元PPP項目

頭條 22-08-04

-

當前短訊!鄭州開展房地產領域專項整治,嚴查首付分期、不如期交房等11項違規行為

頭條 22-08-04

-

【全球播資訊】河南省財政下達4.2億元補助金,支持159個養老服務設施建設項目

頭條 22-08-04

-

世界快資訊:打擊金融犯罪,守護美好生活,新華保險邀您觀看《永不妥協》

頭條 22-08-04

-

今日熱聞!河南擬建元宇宙科創產業園!位于鄭東新區、占地390畝

頭條 22-08-04

-

天天速讀:購房補貼最高50萬元,新鄉出臺人才留新創新創業支持政策

頭條 22-08-04

-

世界熱資訊!創投日報(8月4日)

頭條 22-08-04

-

環球熱訊:中原豫資控股旗下子公司擬發行15億元私募債,已獲上交所受理

頭條 22-08-04

-

【環球快播報】總投資21.14億元,河南新入庫2個PPP項目 | 清單

頭條 22-08-04

-

每日頭條!溫氏股份:上半年凈虧損35.17億元

頭條 22-08-04

-

【全球播資訊】中原銀行一點通App推出“幸福財富”專區,為養老規劃提供一站式服務

頭條 22-08-04

-

前沿資訊!國防部新聞發言人譚克非就我系列軍事反制行動發表談話

頭條 22-08-04

-

動態焦點:焦作召開新能源電池材料產業發展專題推進會,打造千億級新材料產業集群

頭條 22-08-04

-

報道:平頂山市委書記張雷明帶隊赴徐州開展招商考察活動 見證項目簽約

頭條 22-08-04

-

焦點消息!深化校地合作,三門峽市委書記劉南昌帶隊赴河南科技大學交流對接

頭條 22-08-04

-

世界觀天下!許昌市委財經委會議:加快打造千億級硅碳新材料產業集群

頭條 22-08-04

-

每日精選:信陽市市長陳志偉:真正把老街管好,讓老街煥發新貌

頭條 22-08-04

-

全球聚焦:南陽投資集團力爭“十四五”末資產突破1000億元、信用評級達AAA標準

頭條 22-08-04

-

【當前獨家】南陽產業投資集團:計劃三年內資產規模達1000億元,主體信用評級達AAA

頭條 22-08-04

-

當前焦點!開封市金融工作局:五大亮點推動“萬人助萬企”活動走深走實

頭條 22-08-04

-

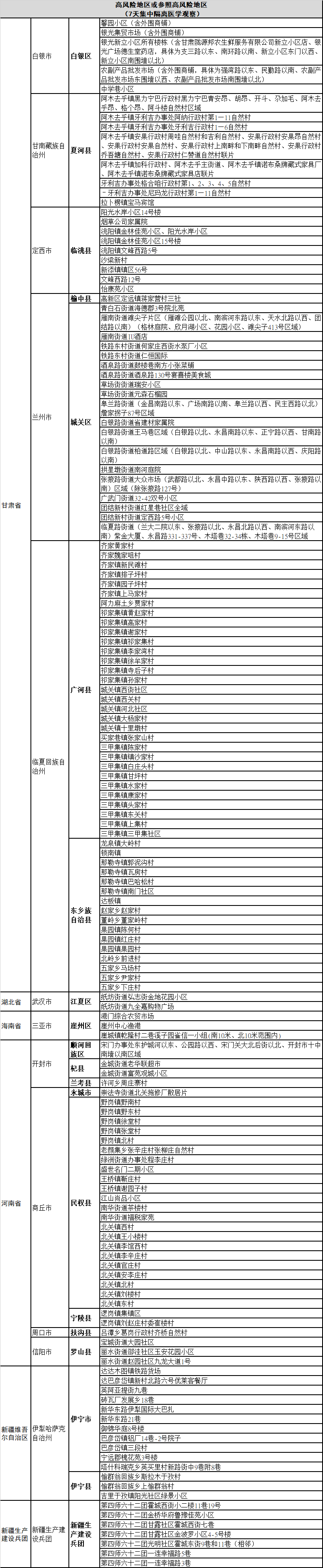

看點:河南昨日新增本土確診病例2例,新增本土無癥狀感染者41例

頭條 22-08-04

-

每日熱門:恒豐銀行全資理財子公司獲準開業,注冊資本20億元

頭條 22-08-04

-

每日看點!總投資67.37億元,河南這條高速公路項目迎新進展

頭條 22-08-04

-

【速看料】隔夜歐美·8月4日

頭條 22-08-04

-

最資訊丨鄭州市領導會見中信證券楊明輝一行

頭條 22-08-04

-

今日熱門!總投資11億元占地近300畝,鄭州醫康養綜合體在新密開工

頭條 22-08-04

-

世界熱消息:皮海洲:“雙重主要上市”將成為中概股回歸港股上市的主流

頭條 22-08-04

-

環球觀熱點:第二批養老理財試點產品發行 1小時銷售20億元

頭條 22-08-03

-

【天天時快訊】武漢擬設立總規模500億元政府產業引導投資基金 落戶最高獎勵5000萬元

頭條 22-08-03

-

每日簡訊:投資超1200億!這條“地鐵”串聯起4個萬億級城市

頭條 22-08-03

-

新資訊:公交都市再添新干將!宇通大運力城市微巴上市

頭條 22-08-03

-

世界新消息丨立方風控鳥·晚報(8月3日)

頭條 22-08-03

-

天天熱訊:國家安全機關對涉嫌危害國家安全犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查

頭條 22-08-03

-

世界熱點評!總投資95.26億元,新伊高速預計年底建成通車!

頭條 22-08-03

-

天天最資訊丨比亞迪:7月新能源汽車銷量16.25萬輛

頭條 22-08-03

-

當前聚焦:個體工商戶能否享受小規模納稅人免征增值稅政策?國家稅務總局回應

頭條 22-08-03

-

每日信息:三門峽市投資集團擬發行5億元超短融,用于償還有息債務

頭條 22-08-03

-

快看點丨河南省財政累計下達資金9.4億元支持農村公益事業發展

頭條 22-08-03

-

當前報道:河南迎高速通車大年!力爭年底前通車14條高速、總里程突破8000公里

頭條 22-08-03

-

環球快資訊丨蘇州發放全國首筆數字人民幣知識產權質押貸款

頭條 22-08-03

-

每日動態!平煤股份擬注冊發行30億元永續中票

頭條 22-08-03

- 長垣“明朝尚書家族墓”有望被現場保護 河2022-08-05

- 河南高校七夕節組CP使出“殺手锏”花式秀恩2022-08-05

- 河南公示95個省重點研發專項擬立項項目 支2022-08-05

- 河南高校七夕節組CP使出“殺手锏”花式秀恩2022-08-05

- 信陽羅山縣8月5日0時起調整疫情防控措施 2022-08-05

- 河南遭遇“桑拿天”局部體感溫度超 50℃ 2022-08-05

- 河南省教育廳公示2023年度河南省高等學校智2022-08-05

- 河南省教育廳公示2023年度河南省高等學校智2022-08-05

- 河南省普通公路水路投資年度目標調增至3202022-08-05

- 南陽確立建設省域副中心城市“路線圖”2022-08-05

- 【環球熱聞】多實踐長本領 提技能促就業(2022-08-05

- 焦點速訊:秋聲無覓處 梧葉月明中(二十四2022-08-05

- 全球觀焦點:為了首都有更多的藍天(奮斗者2022-08-05

- 商丘官方回應情況說明民權臨時賦碼管理:立2022-08-05

- 【世界時快訊】金風玉露時 乞巧望秋月——2022-08-05

- 全球滾動:產銷兩旺果飄香2022-08-05

- 世界快資訊:村民吃上旅游飯2022-08-05

- 【天天時快訊】各類人才在農村廣闊天地大顯2022-08-05

- 今日報丨河南省昨日新增本土無癥狀感染者422022-08-05

- 世界速遞!多個首次!解放軍實戰演訓最新解2022-08-05

- 環球最新:冰島Fagradalsfjall火山開始噴發2022-08-05

- 每日短訊:防范高溫雨季 河南省安委辦部署2022-08-05

- 【世界時快訊】NASA的“毅力號”火星車:火2022-08-05

- 世界快看:8月4日河南省新增本土無癥狀感染2022-08-05

- 天天熱點!SpaceX和藍色起源是周四四次主要2022-08-05

- 【焦點熱聞】史努比徽章、樂高......NASA公2022-08-05

- 鄭州交警一支隊駕駛人學習教育基地地址更改2022-08-05

- 鄭州多部門聯合清理“黑停車場” 執法人員2022-08-05

- 河南省疾控中心發布8月份健康風險提示2022-08-05

- 8月起河南中小微企業可緩繳職工醫保單位繳2022-08-05

精彩推薦

閱讀排行

- 河南公示95個省重點研發專項擬立項項目 支持經費合計1.49億元

- 河南遭遇“桑拿天”局部體感溫度超 50℃ 這輪高溫該誰背鍋?

- 河南省教育廳公示2023年度河南省高等學校智庫研究項目擬立項名單

- 河南省普通公路水路投資年度目標調增至320億元 新改建里程年度目標調增至7000公里

- 每日短訊:防范高溫雨季 河南省安委辦部署各地各部門安全生產工作

- 世界快看:8月4日河南省新增本土無癥狀感染者42例

- 河南省疾控中心發布8月份健康風險提示

- 8月起河南中小微企業可緩繳職工醫保單位繳費

- 《河南省城市智慧停車建設指南(試行)》印發 城市智慧停車建設啥標準?

- 第六屆全球跨境電商大會8月8日在鄭州舉辦 線上線下結合舉辦“1+6+1”場活動